Richard Klein tells the millennia-spanning history of the city of Arles, France, from the perspective of the limestone eminence upon which it sits, showing how the city has always had a spirit that contested the reactionary conservative forces of the Church and nobility that governed it for fifteen centuries.

Richard Klein Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Musikphilosophie zur Einführung

- 240 Seiten

- 9 Lesestunden

Musikphilosophie ist bislang kein akademisches Fach. Ihr fehlt eine Tradition, in der Begriffe kontinuierlich gebildet, bestritten und verändert werden. Das Bedürfnis nach einer philosophischen Beschäftigung mit Musik nimmt indes zu. In diese 'Nichtdisziplin' erstmals einzuführen heißt zweierlei: Welche Themen sind für eine Musikphilosophie von heute relevant? Welche sachliche und personelle Auswahl lässt sich treffen? Zum Prinzip dieses Bandes gehören seine Beschränkung auf die Historie seit 1800 und die Anbindung philosophischer Überlegungen an musikwissenschaftliche Interessen. Neben der einleitenden Darlegung zur Methodik enthält er Kapitel zu Eduard Hanslick, Adam Smith, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Theodor W. Adorno, Bob Dylan, zur musikalischen Zeit und zum Werkbegriff.

Jewelry Talks: A Novel Thesis

- 240 Seiten

- 9 Lesestunden

Abby Zinzo, a flamboyant character reminiscent of Auntie Mame and Louis the Sun King, recounts a life devoted to pleasure and the allure of adornment. His narrative is filled with campy humor and outrageous anecdotes, showcasing his passion for the luxurious objects that enhance beauty. Through his experiences, Abby explores themes of self-expression and the joy found in fashion and personal adornment, making for a vibrant and entertaining read.

Die Frage nach der Zeit in der Musik weckt nicht nur bei Philosophen und Musikern ein eigentümliches Interesse. Ohne es genau begründen zu können, haben viele den Eindruck, die Frage der Zeit sei es, auf die es in der Musik ankomme; man gelange in musikalischen Dingen mit der Kategorie der Zeit dem Wahren am nächsten. Die Beiträge dieses Bandes versuchen diesem Gefühl auf die Spur zu kommen - mit den Mitteln der spekulativen philosophischen Reflexion, aber auch mit der wissenschaftlicher Erforschung empirischer Sachverhalte und der rationalen Begründung ihrer Analysen. Die Aufsätze dieses Bandes - allesamt Originalbeiträge - bewegen sich zwischen diesen beiden Extremen und beziehen sie kritisch und korrektiv aufeinander. Sie entwerfen Elemente einer philosophischen Theorie der musikalischen Zeit (in Auseinandersetzung mit Hegel, Heidegger, Adorno, Thomas Mann und Lacan), arbeiten Zeitformen bestimmter Werke und Komponisten heraus (Bach, Monteverdi, Beethoven, Mozart, Schubert, Schumann, Strawinsky, Stockhausen, Feldmann, Nono), diskutieren interkulturelle Fragen (Zeitverstehen in Europa und Japan) und bringen schließlich Probleme im Grenzbereich von Ästhetik und zeitgenössischem Komponieren, temporaler Wahrnehmung und musikalischer Zeichenlogik, gesellschaftlicher Zeitpraxis und dem Phänomen ›Techno-Musik‹ zur Sprache.

Das frühe Christentum bis zum Ende der Verfolgungen

- 412 Seiten

- 15 Lesestunden

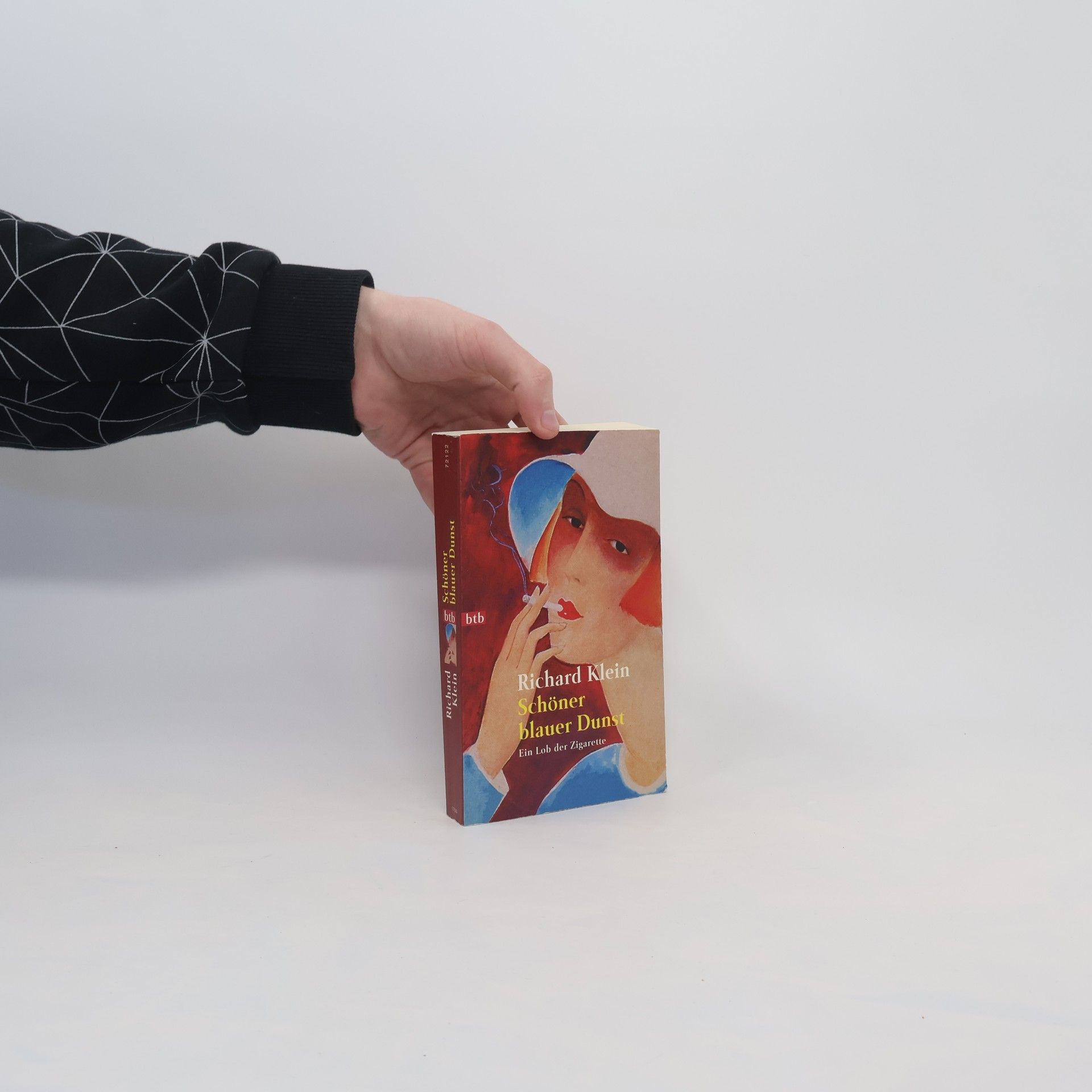

Angesichts der vehementen Kritik am Zigarettengenuß gerät die kulturelle Bedeutung des Rauchens allzu leicht in den Hintergrund. Richard Klein erbringt in seiner Kulturgeschichte auf wunderbar unterhaltsame Weise den Nachweis, daß die Zigarette seit jeher auch Ästhetik, Erotik und Erhabenheit vermittelt. Die zigarettenrauchende femme fatale Carmen taucht dabei ebenso auf wie der kettenrauchende Jean-Paul Sartre oder der lässig rauchende Humphrey Bogart.