Schreiben am Meer

Wo der Himmel größer ist

Wo der Himmel größer ist

„Wie schön! – Wie schön!“

Die von der Natur reich beschenkte Ostseehalbinsel inspiriert nicht nur zum Malen, Zeichnen oder Aquarellieren. Schon immer boten das silberne Licht, der märchenhafte Darßer Wald und die stille Küstenlandschaft Stoff zum Schreiben: historische Betrachtungen, Reiseskizzen, Erinnerungen, Briefe, Gedichte. Die ausgewählten Beispiele reichen vom frühen 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart – aus der Feder u. a. von Paul Müller-Kaempff, Gerhard Marcks, Dietrich Bonhoeffer, Marie Luise Kaschnitz, Bertolt Brecht, Uwe Johnson, Elizabeth Shaw, Ingo Schulze, Judith Schalansky, Joachim Gauck. Über die Schöpfungswunder zwischen Meer und Bodden, heute kostbarer denn je, wurde die Fischlandchronistin Käthe Miethe nicht müde zu wiederholen: „Wie schön! – Wie schön!“

Die Vertreibung jüdischer Badegäste an der Ostsee

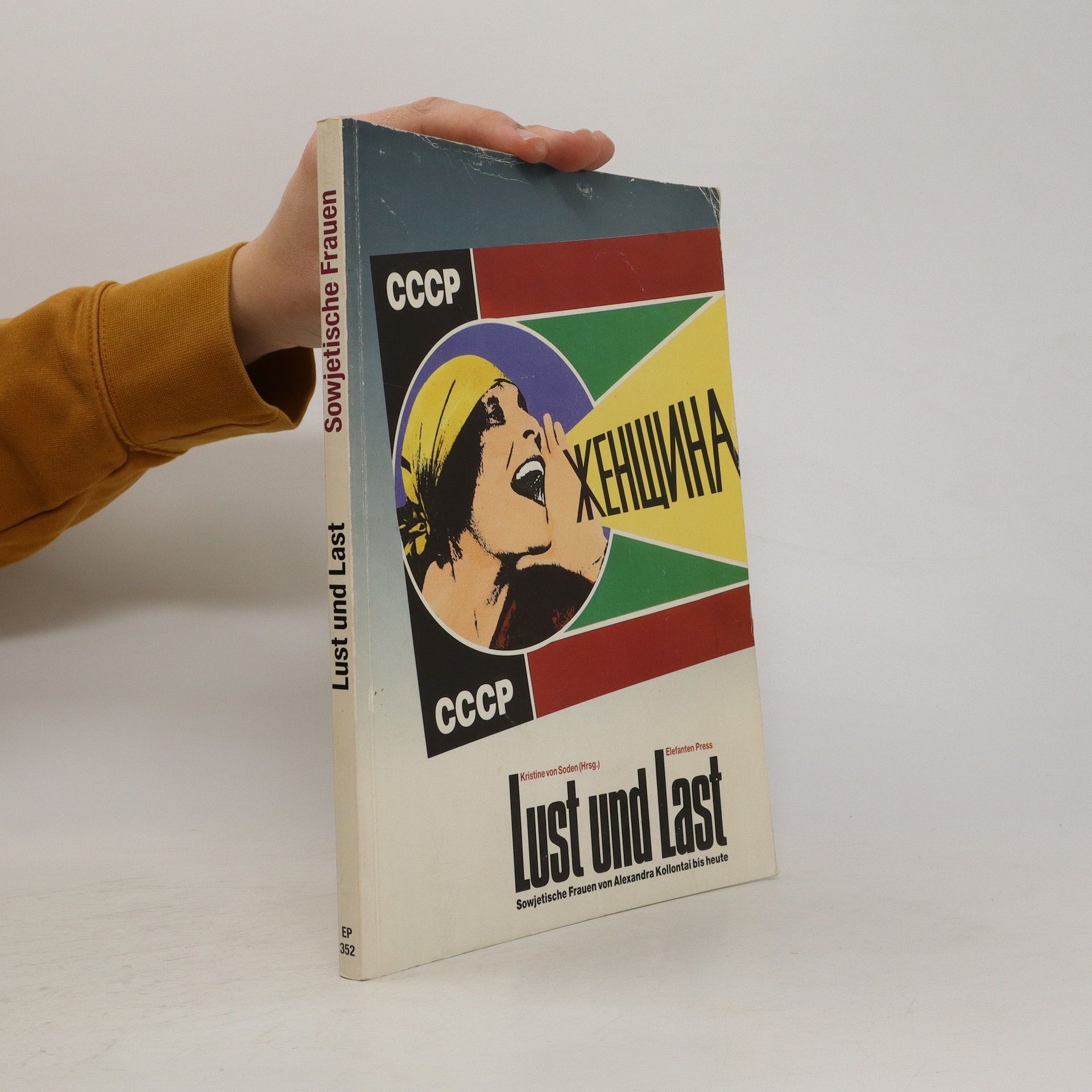

Mit dem Aufstieg der Seebäder im Wilhelminischen Kaiserreich trat auch der „Bäder-Antisemitismus“ auf den Plan. „Judenrein!“ lautete die Parole an der Ostsee, lange bevor der NS-Staat Wirklichkeit geworden war. Schon um 1900 bringen jüdische Zeitungen „Bäderlisten“ heraus, anhand derer sie vor Badeorten warnen, in denen jüdisches Publikum „unerwünscht“ ist. Als „Judenbäder“ gelten umgekehrt Orte wie Heringsdorf, wo zunächst noch eine liberale Atmosphäre herrscht. Aus einer Fülle unveröffentlichter Archivalien und weithin in Vergessenheit geratener historischer Quellen, Tagebuchnotizen, Briefe, Reiseberichte jüdischer Badeprominenz zeichnet Kristine von Soden ein vielschichtiges Bild des Strandalltags jener Zeit bis 1937, als nahezu alle Orte und Strände für jüdische Badegäste verboten waren. Aktualisiert und durch zahlreiche Dokumente speziell zu Warnemünde und Kühlungsborn erweitert sowie mit eindrucksvollen zusätzlichen neuen Abbildungen versehen, schuf die Autorin ein Standardwerk – in literarischem Stil und zugleich wissenschaftlich fundiert.

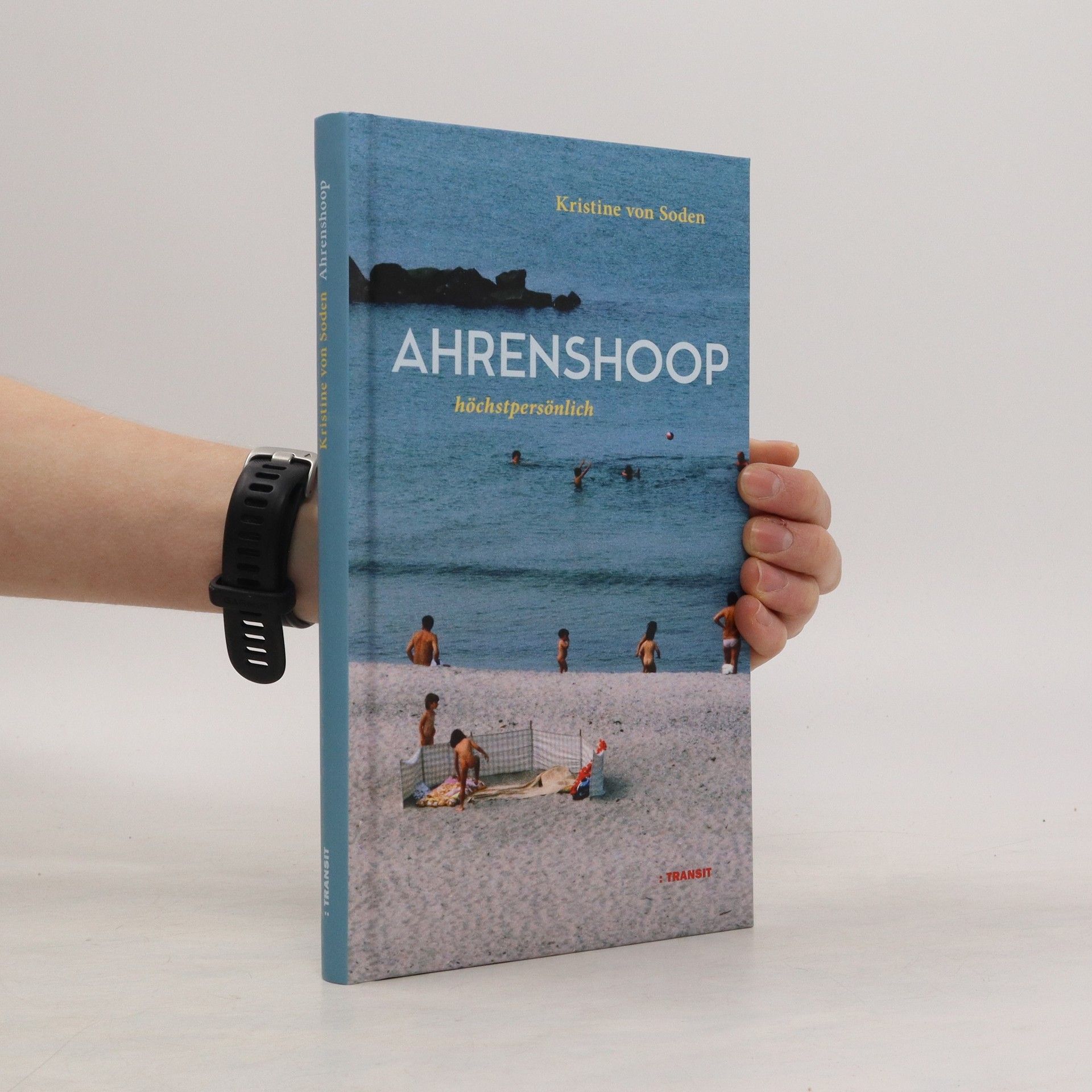

Ahrenshoop blieb im Vergleich zu den mondänen Ostseebädern auf Rügen oder Usedom immer das Fischerdorf, geheimnisvoll, eigenartig und weit weg vom Rest der Welt. Ein Reiseführer von 1920 beschreibt die Anreise über den Bodden so: »War’s auch keine Amerikafahrt, so war doch die Erwartung nicht weniger bedeutend wie bei einer Reise über das große Wasser.« Und die Erwartungen, so unterschiedlich sie waren, wurden selten enttäuscht. Albert Einstein lernte dort »das Pfeifen auf die so genannte Welt«, George Grosz genoss Ende der zwanziger Jahre, dass Ahenshoop im Gegensatz zu den anderen Ostseestränden nicht mit hakenkreuzbeflaggten Sandburgen bestückt war, Lyonel Feininger war so von der Atmosphäre und dem Licht begeistert, dass er noch im Exil in New York Bilder von der Ostsee malte. Und auch das macht Ahrenshoop aus: die Gäste, ob Künstler oder nicht, brachten ihre Biographien mit und trugen umgekehrt ihr Bild von Ahrenshoop in die Welt: das Internationale wurde dörflich – das Dörfliche international. Kristine von Soden streift durch die Landschaft, durch die Orte in Fischland und am Bodden, schreibt über Gäste (ohne das übliche name dropping), zitiert aus alten Reiseführern und sammelt Fotos – immer auf der Suche nach dem Geheimnis, das Ahrenshoop so attraktiv macht: »Was flüstert das Boddenschilf, wie schmeckt das Ostseeblau?«

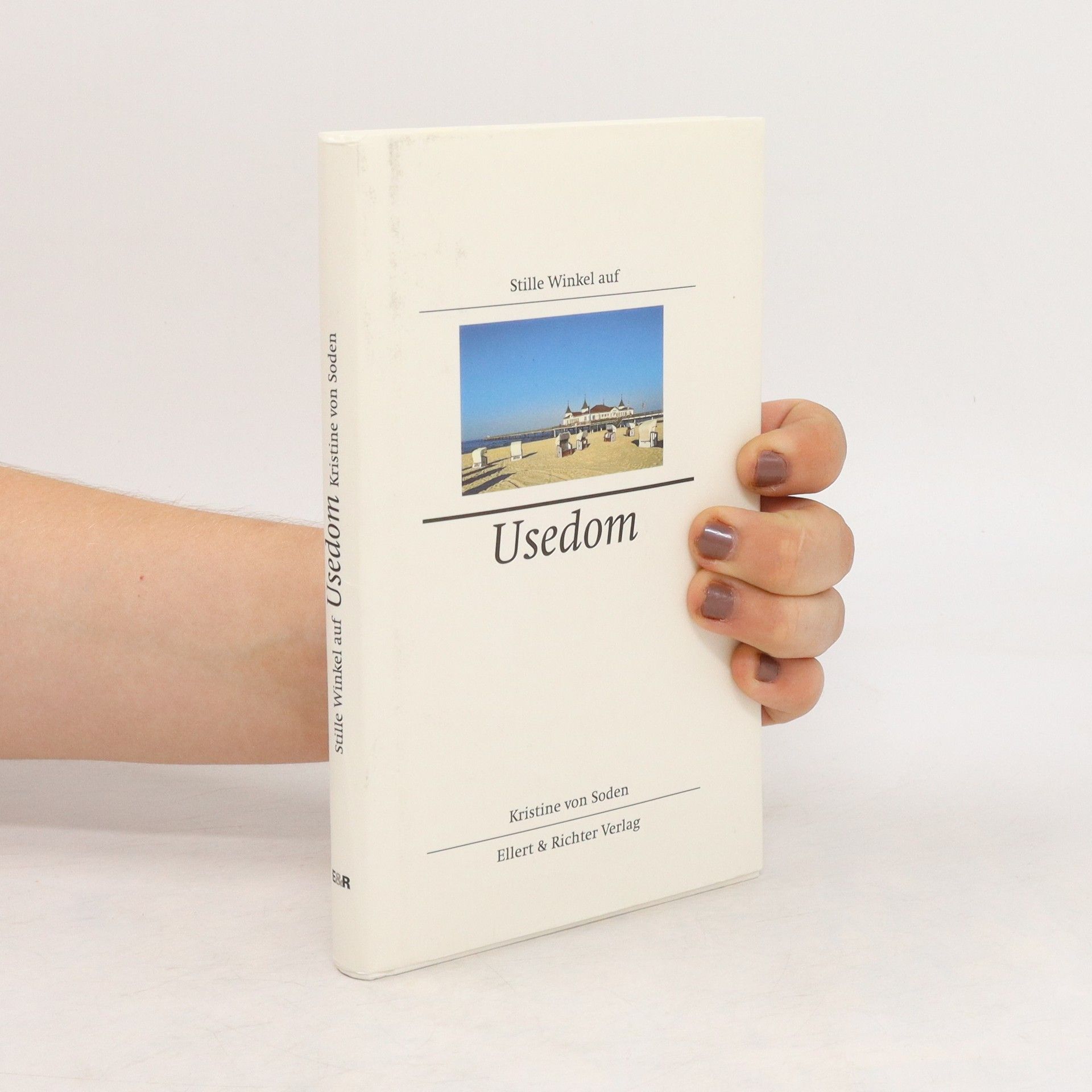

In 23 Kapiteln, beginnend mit der Hafenstadt Wolgast, dem Tor zu Usedom, stellt die Autorin abseits der bekannten Tourismusziele stille Winkel vor, die so vielfältig und gegensätzlich sein können wie die Insel selbst: Schiffsrundfahrten oder Bootstouren auf dem Achterwasser mit seinen Sandhaken, Nehrungen und verwunschenen Schilfröhrichten; einsame Stege an der Krumminer Wiek, abgelegene zauberbunte Gartencafés oder Wurzelwege durch Naturparadiese aus Wacholder und Stieleichen zu steilen Kliffs wie auf der Halbinsel Gnitz; Hofläden mit freilaufenden Gänsen und bernsteingoldenen Hühnern, ein rotorange glühender Sonnenuntergang an der „Pommerschen Riviera“ oder kleine, feine Galerien für Malerei und Töpferkunst. Manche stille Winkel sind ernst, wie Peenemünde am nordwestlichen Inselzipfel, wo eines der meist besuchten Museen Deutschlands von der 1936 errichteten Heeresversuchsanstalt erzählt, andere sind heiter und beschwingt wie das Promeniervergnügen in den Kaiserbädern mit ihren Seebrücken und ihrer strahlend weißen Bäderarchitektur. Berühmte Dichter und Denker sind nach Usedom gereist. Sie schufen Prosa und Poesien über die Schönheiten der Insel. Wo immer es passt, findet sich in den beschriebenen stillen Winkeln auch Literarisches.

Ein heiter-unterhaltsamer, aber auch streckenweise poetischer Text-Bildband, der Strandgut versammelt: die Anfänge der Seebäderkultur, Inselgefühle, Wasserfarben, Caprisonne, Sonnenbaden u. v. m.

Stille Winkel? Auf Fischland, Darß und Zingst haben sie eine eigene Aura – können Orte sein, Augenblicke, Stim¬mungen ganz nah an unberührter Natur. Unerschöpflich sind sie auf Radwegen und zu Fuß, zum Beispiel früh¬morgens, wenn die Boddenwiesen noch taufrisch funkeln. Kristine von Soden entführt Sie auf neue Pfade – durch das Künstlerdorf Ahrenshoop, zu den „Meereslogen“ auf die Seebrücken oder durch den Darßer Wald, zu den Dünen und Windwatten, aber auch zu einer Boddenfahrt mit einem alten pommerschen Zeesboot. Dazu gehört natürlich genussreiches Einkehren in kleinen feinen Restaurants mit vorzüglicher regionaler Kost. Boddenzander, Sanddorntorte – kulinarische Gedichte! Überall fragt die Autorin nach dem Geheimnis der Stille, welches so wohltuend die Seele badet und die Sinne salzt. Diesem Geheimnis kann man hier auf die Spur kommen.

Backsteinstädte? – Ja, seine Majestät der Ziegel hat sie mit dem Aufstieg der Hanse im 14. Jahrhundert berühmt gemacht. Kristine von Soden führt an die deutsche Ostsee, startend in Lübeck entlang der Küste von Mecklenburg-Vorpommern. Speicher, Bürgerhäuser, Stadttore und Stadtmauern wurden während der Blütezeit der Hanse aus Backstein gebaut. Dazu behäbige Kathedralen – als Zeichen von Reichtum und maritimer Macht. Die Autorin ist eher abseits der bekannten Wege zur Backsteingotik unterwegs. Verkostet in Lübeck edle Tropfen zum Butt und erfährt, warum der Nachbar von Günter Grass seinen Weinkeller gegen Pfeiferauchen eingetauscht hat. In Wismar genießt sie in der Alten Löwenapotheke 'wortreiche' Lesekunst und spaziert durch Rostock mit dem ersten 'Baedeker'. Mecklenburgische Küche wird aufgetischt, deftig und kräftig wie es in dem plattdütschen Land üblich ist. In Stralsund lauschen wir mit der Autorin den Klängen der restaurierten Stellwagen-Orgel von St. Marien. Und bekommen Lust, im Café Koeppen in Greifswald Zeit und Stunde zu verlieren.

Sie kamen in Scharen – von überall her, vor allem aus Berlin. Und bei den meisten war es Liebe auf den ersten Blick. Wie bei der Schauspielerin Klara Tiedemann, die ihr „Haus Kliffende“ zur legendären Künstlerpension gemacht hat. Ernst Rowohlt und Emil Nolde stiegen hier ab, die Bildhauerin Renée Sintenis, der Dirigent Erich Kleiber, auch Thomas Mann, der 1927 ins Gästebuch notierte: „An diesem erschütternden Meere habe ich tief gelebt.“ In Kampen, das in den 1920er Jahren noch ein kleines, weithin unbebautes Inseldorf war, traf sich die kulturelle Avantgarde. Dadaisten reisten an, Bauhäusler, Theaterleute, Feuilletonisten, Flaneure, Lebenskünstler. Zu den Stammgästen gehörten Otto Klemperer, Friedrich Hollaender, Ernst Tucholsky, Marlene Dietrich und die Ballettdiva Gret Palucca, die nackt in den Dünen tanzte. Der Verleger Peter Suhrkamp schließlich machte sein Sylter Friesenhaus zum Autorendomizil, wo sich Max Frisch und Carl Zuckmayer produktive Auszeiten gönnten. In den Nachkriegsjahren mischte die jüdische Grotesktänzerin Valeska Gert, zurückgekehrt aus ihrem Exil, Kampen mit ihrer Nachtkneipe „Ziegenstall“ auf, wo sich illustres Volk, darunter Werner Höfer, traf. Eher im Stillen wirkten die Sylter Fotografinnen Wilma Bräuner und Carla Raasch, deren stimmungsvolle Fotos das Buch auch zu einem visuellen Genuss machen.

Sobald die ersten Herbststürme kommen, stehen die Chancen gut, an den kilometerlangen Sandstränden der Ostseeküste Bernstein zu finden. Im Sommer lässt es sich hier, wenn die Sonne lange und warm wie nirgendwo sonst in Deutschland scheint, ganz vortrefflich baden, aber wenn Väterchen Frost im Winter die Ostsee erstarren lässt, müssen die Usedomer 'Eisbären' zum Schwimmen Löcher ins Eis hacken. Durch alle Jahreszeiten beeindrucken die Seebrücken und die wilhelminische Bäderarchitektur, die Markenzeichen der schönen alten Ostsee, ebenso wie die jahrhundertealten Alleen Mecklenburg-Vorpommerns – und natürlich das Meer. Kristine von Soden war schon zu DDR-Zeiten für Reportagen auf Rügen und Hiddensee unterwegs und trägt für dieses Buch ausgewählte 'Ostseeperlen' ihrer vielen Küstenreisen zusammen: So lauscht sie etwa den Erzählungen der Pastorin einer der schönsten mecklenburgischen Dorfkirchen oder wohnt der Eröffnung des Uwe-Johnson-Literaturhauses in einem Getreidespeicher zu Klütz bei. Sie unterhält sich mit Heringsfischern, besucht Künstler und Restauratoren, wandert unter Windflüchtern auf dem Darß und erfährt auch, dass es Glück bringt, wenn man Kraniche über den Boddenhimmel ziehen sieht. Wo das Salz die Sinne würzt: sonnige Erkundungen der schönen alten Ostsee