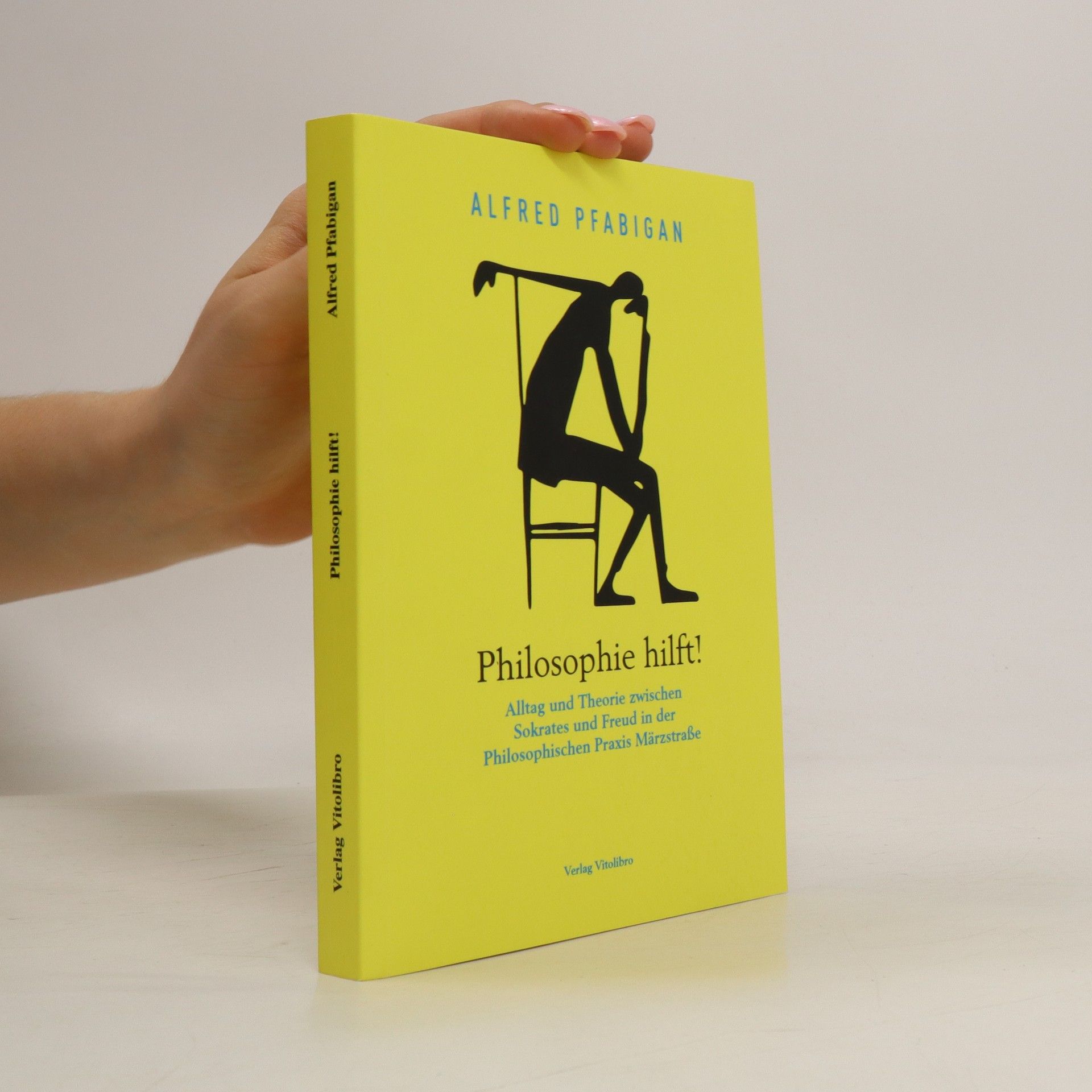

Philosophie hilft!

- 224 Seiten

- 8 Lesestunden

Ein Praktiker berichtet von seinen Klienten und dem Nutzen der Philosophie. Diese Praxis hat wenig mit der aktuellen akademischen Philosophie zu tun und basiert doch auf Wittgensteins Bestimmung der Grundform eines philosophischen Problems: „Ich kenne mich nicht aus.“ Zur Konjunktur der Philosophie in krisenhaften Zeiten gehört die wachsende Anzahl „Philosophischer Praxen“. Der Autor berichtet, wie er sich als Philosoph in einen Dienstleister verwandelt hat. Er besann sich auf die ursprüngliche Aufgabe seiner Disziplin, verstanden als jahrtausendealte Kulturtechnik: Die Unterstützung der Klienten bei der „Sorge um sich selbst“ und beim Weg zum „guten Leben“. Der streitbare philosophierende Antiphilosoph hat daraus die Konsequenzen gezogen: Sinnloses Wissen über Bord werfen, die Moderne akzeptieren und den Kanon in seiner Widersprüchlichkeit als Werkzeugkiste zu benutzen. Wer sind die Menschen, die eine Philosophische Praxis aufsuchen, was sind ihre Motive, wie lange dauert es, bis ein nachhaltiger Veränderungsprozess stattgefunden hat? Und was geschieht dabei? Pfabigan stellt ein Set von Techniken und Methoden vor, mit dem er seinen Klienten zu einem geänderten Selbstbild verhilft – und damit zu neuen Lebensoptionen.