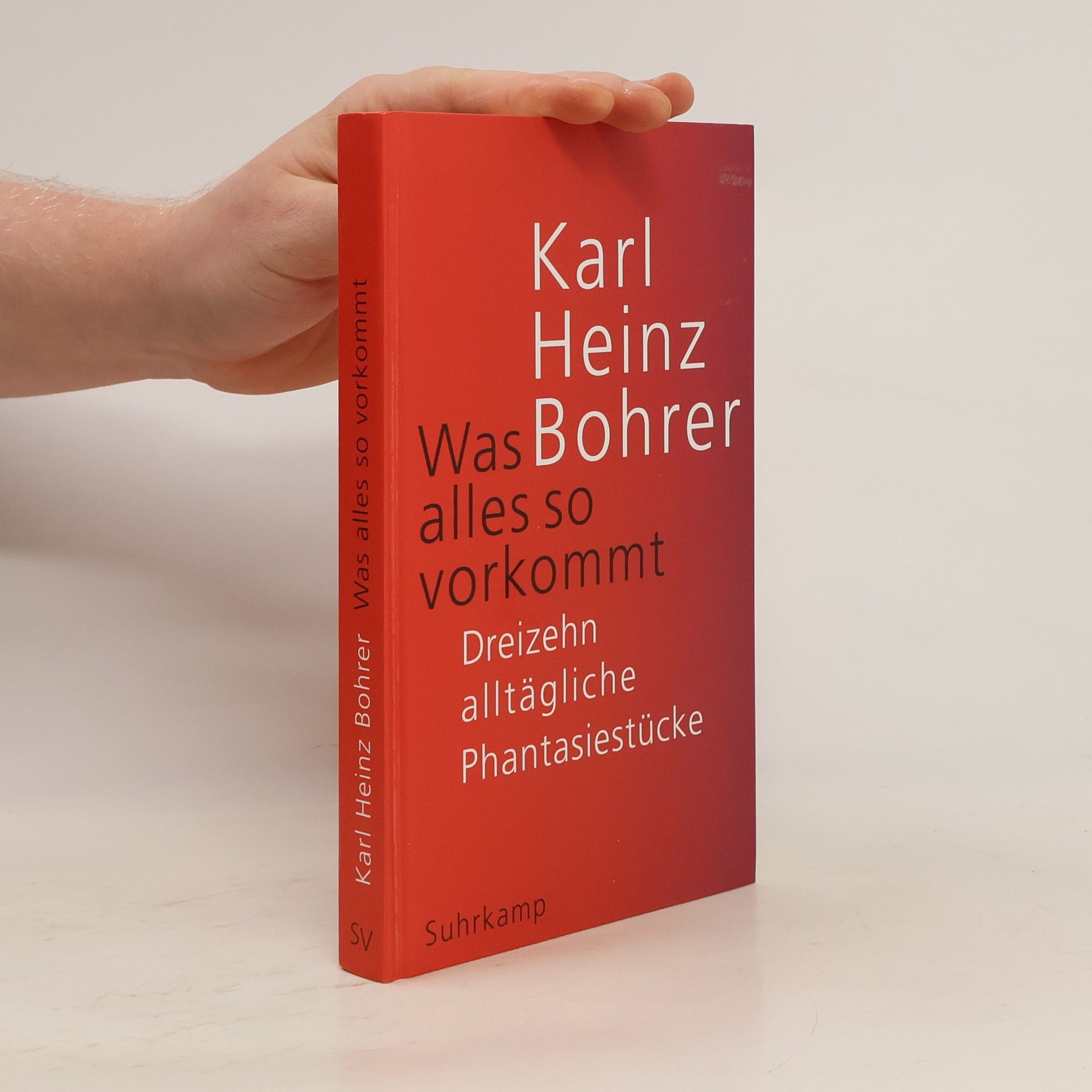

Was alles so vorkommt

Dreizehn alltägliche Phantasiestücke

Die »Dreizehn alltäglichen Phantasiestücke«, mit denen Karl Heinz Bohrer nach seiner wissenschaftlichen Studie über den »Hass« zu kleineren, handlichen Formen übergeht, sind so alltäglich nicht: Sie zeigen die Handschrift eines ruhelosen Intellektuellen, der in der konzentrierten Form kurzer Prosa über ausgewählte Befindlichkeiten, Vorlieben, Emphatisierungen, Verstörungen, auch Antipathien eines langen Lebens Auskunft gibt. Mit einem suggestiven Erlebnisbericht über eine Bahnfahrt nach Brüssel – auf dem Höhepunkt der Hitzeperiode des Jahres 2018 –, die in einer apokalyptischen Erfahrung buchstäblich zu entgleisen droht, setzt Bohrer den Ton, bevor es weitergeht zu den Fundamenten unseres Gefühlslebens: zu Herkunft und Wesensart des Ressentiments etwa, zu den Wurzeln von Freundschaft und Entfremdung, zu Reflexionen über Isolation, Einsamkeit und Alleinsein und zu narzisstisch gespiegelter Selbstwahrnehmung. So entfaltet sich ein reiches Panorama ganz unterschiedlich gestimmter Gedanken und Erinnerungen, in denen der Autor, wie von ihm gewohnt, kein Blatt vor den Mund nimmt und den Leser das Alltägliche denn doch als die aufregende Begegnung mit dem schlechthin Fremden erfahren lässt.