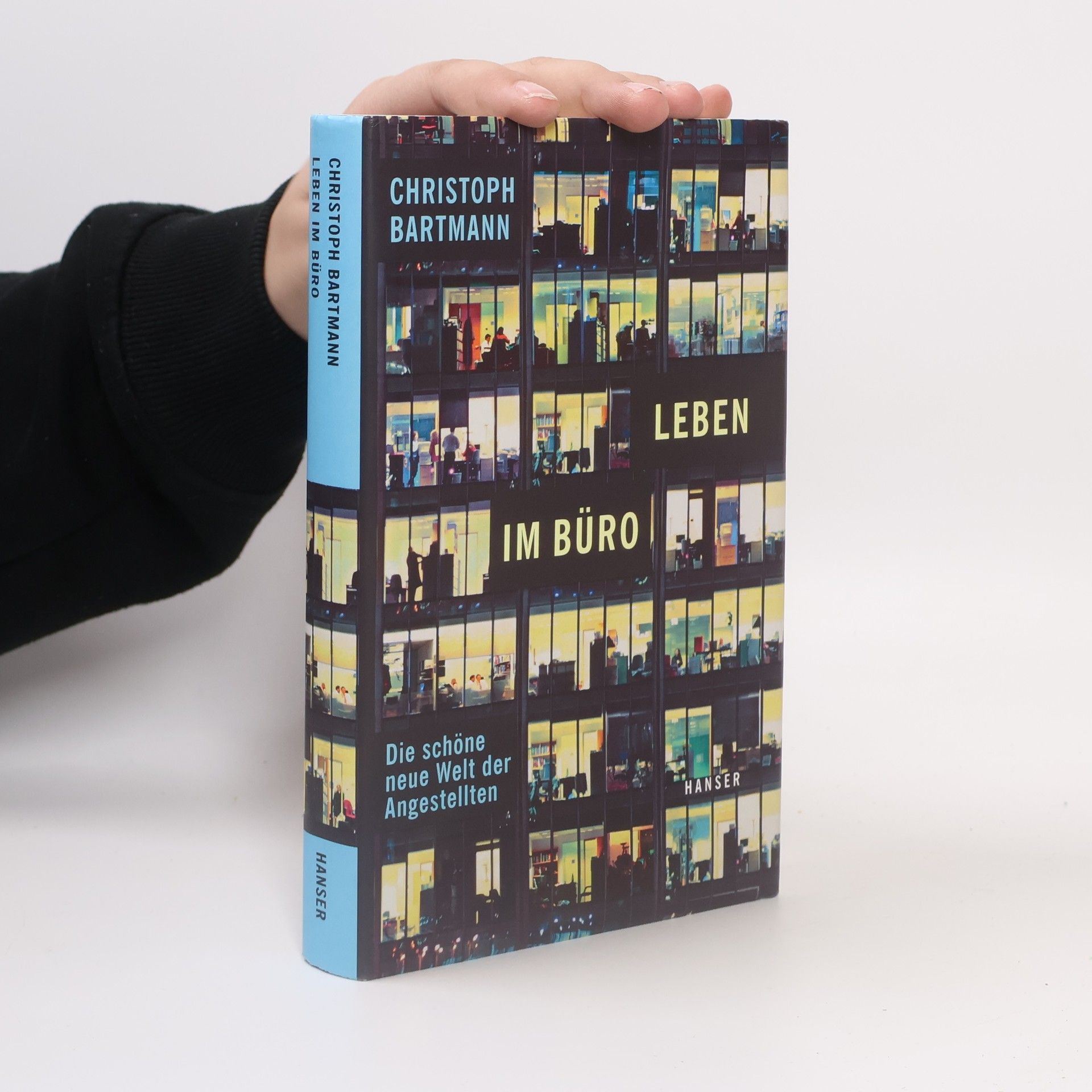

Leben im Büro

Die schöne neue Welt der Angestellten

Der moderne (Büro)Mensch muss immer mehr "performen", d.h. er muss nicht nur Leistung erbringen, sondern diese Leistung auch noch möglichst gut präsentieren und verkörpern. Vielleicht ist es sogar weniger die Leistung, die zählt, sondern eben die Performance, die darstellerische Leistung, die Selbstinszenierung. In manchen Zusammenhängen nennt man das etwas abfällig die B-Note, doch in den Bürowelten ist eine gute performative Leistungssimulation ein wichtigerer Erfolgsfaktor als die reine Leistung. In Christoph Bartmanns Buch "Leben im Büro. Die schöne neue Welt der Angestellten" geht es genau um diesen Themenkomplex: "Die Performance... ist die Kunstform des fortgeschrittenen Kapitalismus, in dem alles Ständische, Zünftige, Disziplinäre und Werkhafte verdampfen soll". Nach dem Protokoll eines Bürotages (Kap. 1) folgt ein zweites historisch angelegtes Kapitel über das Phänomen des "Managerismus als höchstes Stadium der Bürokratie". Im dritten Kapitel geht es um die "Pathologien des Gegenwartbüros", bevor in den Schlussbetrachtungen die These folgt: "Die ganze Welt ist jetzt Büro".