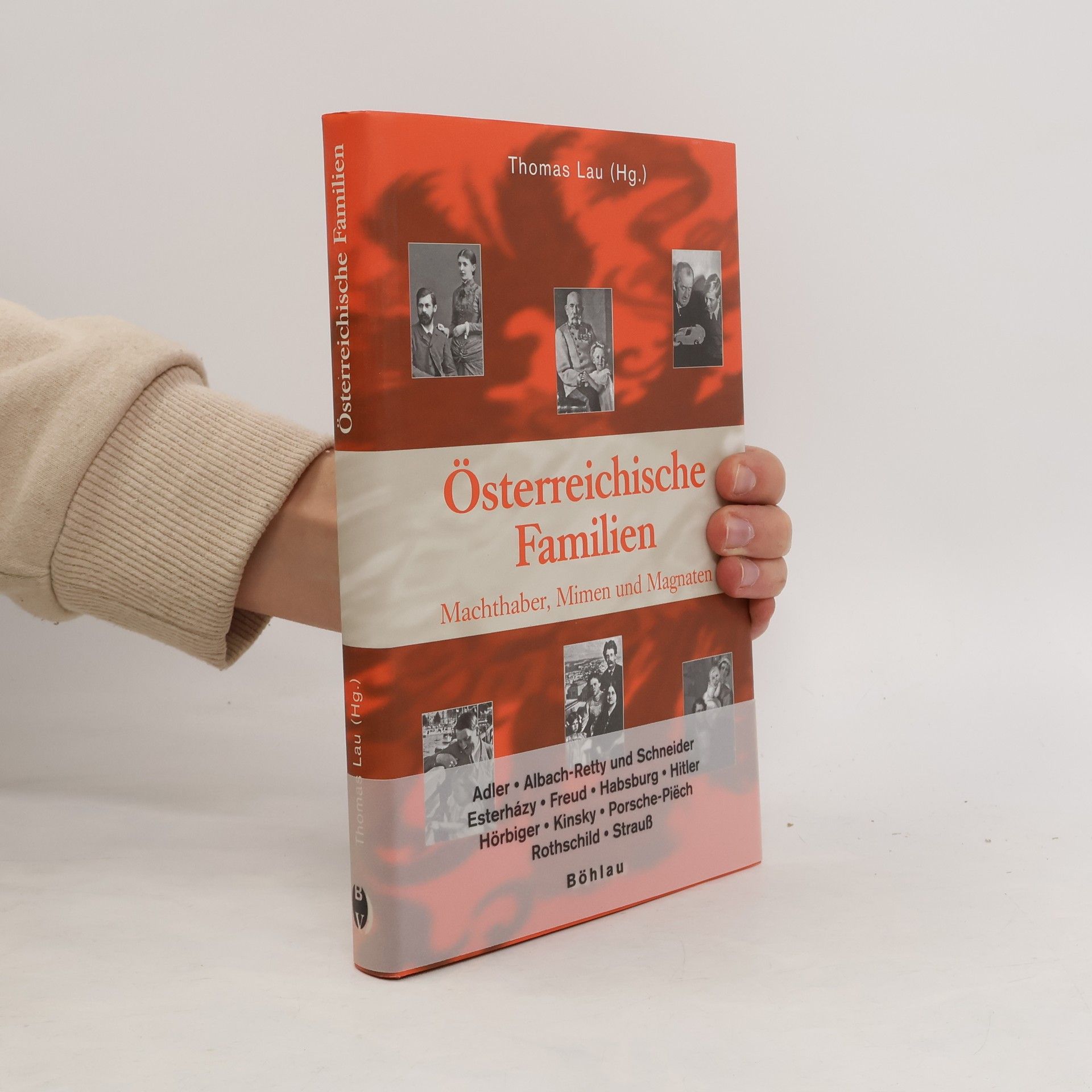

Österreichische Familien

- 241 Seiten

- 9 Lesestunden

Nicht nur die großen traditionsreichen Familien und mythenumwobenen Dynastien erhalten einen eigenen Platz in der Geschichte, auch Aufsteiger, Neureiche und politische Akteure, deren familiärer Hintergrund bislang kaum bekannt oder verdunkelt wurde, hinterlassen ihre Spuren im kollektiven Gedächtnis. Repräsentativ für die Herrscher und Gestalter des alten Österreich stehen die Familien Habsburg, Kinsky und Esterházy, die noch immer stark im öffentlichen Bewusstsein präsent sind. Zu den wirtschaftlichen Eliten zählt u. a. die Bankiersfamilie Rothschild – international vernetzt, kulturell bedeutend und als jüdische Familie heftigen Attacken ausgesetzt. Ihr Name steht für Blüte und Kontinuitätsbruch, für ein europäisches und weltoffenes Familienmodell, das als Leit- und Feindbild gleichermaßen ge- bzw. missbraucht wurde. Einen Gegenpol zur Traditionsbildung stellt der Aufstieg Adolf Hitlers dar, der seine Familie konsequent verleugnete. Diese österreichische „Nichtfamilie“ beschäftigt die öffentliche Diskussion bis heute. Unsichtbar und in den Hintergrund gedrängt, ist und war sie zunächst als positives und später mehr noch als negatives Leitbild präsenter und wirkungsmächtiger als viele der klassischen großen Familien Österreichs. Familienporträts: Adler – Albach-Retty und Schneider – Esterházy – Freud – Habsburg – Hitler – Hörbiger – Kinsky – Porsche-Piëch – Rothschild – Strauß