Die Welt ist in Aufruhr, und Deutschland spürt die Auswirkungen der Ereignisse seit 2015. Die „Flüchtlings“-Krise hat Entwicklungen beschleunigt, die seit Jahrzehnten im Gange sind. Diese Krise lenkt den Blick auf das, was durch die Verknüpfung von Politik und Verhüllungsjournalismus im Halbschatten verborgen blieb: Die anhaltende Einwanderungswelle beschleunigt die orientalische Transformation Deutschlands, wobei die Religion eine zentrale Rolle spielt. Während die christlichen Kirchen im Westen an Bedeutung verlieren, gewinnen neue, fremde Götter an Einfluss. Diese eingewanderten Idole fordern die Einhaltung überkommener Regeln der Rechtgläubigkeit und stellen die säkularen Grundlagen des Staates in Frage. Der Glaube der muslimischen Migranten verleiht ihnen eine Beharrungskraft, die die Integration in westliche Gesellschaften erschwert. Sie halten an archaischen Lebensformen fest, die mit den liberalen, säkularen Werten oft unvereinbar sind. In Politik, Medien und Zivilgesellschaft finden diese neuen Götter willige Unterstützer, die die Zeichen der Zeit nicht erkennen. Peter J. Brenner untersucht die Rückkehr religiöser Mächte in einem Land, das Schwierigkeiten hat, sein kulturelles Fundament zu bewahren, während humanitaristische Dünkel fundamentalistische Eifer weichen. Die alten Moralapostel machen Platz für die fremden Götter.

Peter J. Brenner Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Thomas Mann in München

- 141 Seiten

- 5 Lesestunden

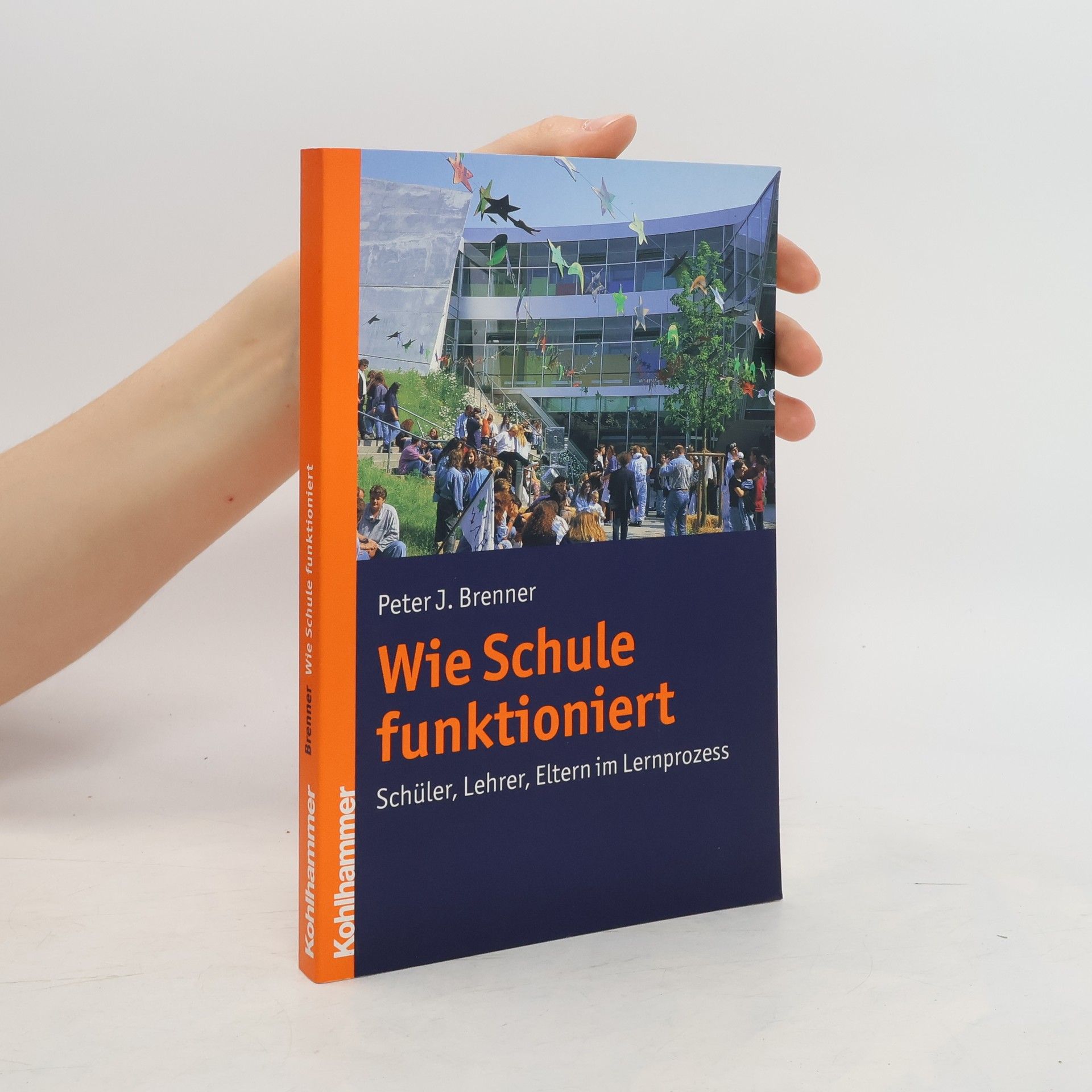

Ohne Unterlass werden in der deutschen Bildungsdiskussion die Pisa-Ergebnisse und mit ihnen die Frage der Bildungsgerechtigkeit hin und her gewendet. Dabei gerät aus dem Blick, dass die Schule mit lebendigen Menschen zu tun hat: mit Schülern, Lehrern und auch mit den Eltern der „bildungsfernen“ und „bildungsnahen“ Schichten. Sie alle, Schüler, Lehrer, Eltern sind maßgeblich daran beteiligt, ob Schule funktioniert oder nicht. Denn zur Schule gehören nicht nur die spektakulären Tests mit den großen Schlagzeilen. Zur Schule gehört ebenso der Alltag im Klassenzimmer, im Lehrerzimmer und auf dem Pausenhof; zur Schule gehören die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen in der Überflussgesellschaft, die Lehrerausbildung und Lehrerweiterbildung, die Lehrer- und die Elternverbände mit ihren politischen Einflussmöglichkeiten. Das Buch handelt von dem unentwirrbaren Beziehungsgeflecht von großer Politik und Schulalltag, von statistischen Zahlen und alltäglicher Wirklichkeit, von großen Ansprüchen und kleinen Erfolgen, von eingängigen Slogans und widerstreitenden Interessen. Es beschreibt die Wege und Irrwege der jüngsten Entwicklungen im deutschen Schulwesen und es will zeigen, wie trotz allem Schule für alle Beteiligten zum Lernprozess werden kann.

Neue deutsche Literaturgeschichte

Vom »Ackermann« zu Günter Grass

Die Neue deutsche Literaturgeschichte erscheint in der dritten, wiederum aktualisierten und durchgehend überarbeiteten Auflage. Sie stellt in klarer Sprache und zusammenhängenden Textkomplexen die wichtigsten Autoren und Werke der großen Epochen der deutschen Literaturgeschichte verlässlich vor. Neben den kanonischen Werken und Autoren werden auch weniger bekannte Traditionen in ihrer literarhistorischen Bedeutung gewürdigt. Dabei wird Wert gelegt auf die Einbindung der Texte in ihre kulturgeschichtlichen, sozialen und auch internationalen Kontexte. In der dritten Auflage werden mediale Zusammenhänge der Literaturproduktion und -rezeption in allen Epochen verstärkt berücksichtigt. Der darstellende Text wird ergänzt durch eine Lektüreempfehlung für alle Epochen mit rund 400 chronologisch geordneten Werktiteln und eine umfangreiche fachwissenschaftliche Bibliografie.

Auf diese "Lebenswelt" der Geisteswissenschaften mit ihrer strukturierenden und regulierenden Kraft lenkt der Sammelband die Aufmerksamkeit. Er untersucht am Beispiel der germanistischen Literaturwissenschaft die Einbindung des Fachs in das System der "Geisteswissenschaften" und zeichnet exemplarisch den Wandel literaturwissenschaftlicher Darstellungs- und Arbeitsformen in Geschichte und Gegenwart nach. Die Beiträge zeigen damit, daß die Arbeit des "Geistes" auch gesteuert wird von tradierten wie modernen Institutionalisierungsformen der "Wissenschaft" und daß das "Geld" eine größere, wenn auch noch schwer greifbare Rolle zu spielen beginnt.

Deutsche Literaturgeschichte 1

- 619 Seiten

- 22 Lesestunden

Includes The Text In Its 'urfassung'. Herausgegeben Von Peter J. Brenner. Suhrkamp Taschenbuch Materialien. Die Neuen Leiden Des Jungen W. (urfassung)--p. 71-[138] Bibliography: P. 347-359.

Die Reihe Studien zur deutschen Literatur präsentiert herausragende Untersuchungen zur deutschsprachigen Literatur von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. Offen besonders auch für komparatistische, kulturwissenschaftliche und wissensgeschichtliche Fragestellungen, bietet sie ein traditionsreiches Forum für innovative literaturwissenschaftliche Forschung.Alle eingesandten Manuskripte werden doppelt begutachtet. Informationen zum Bewerbungsverfahren und zu Druckkostenzuschüssen erhalten Sie beim Verlag. Wenden Sie sich dazu bitte an den zuständigen Lektor Marcus Böhm (marcus.boehm [ at ] degruyter.com).The series Studien zur deutschen Literatur (Studies in German Literature) presents outstanding analyses of German-speaking literature from the early modern period to the present day. It particularly embraces comparative, cultural and historical-epistemological questions and serves as a tradition-steeped forum for innovative literary research.All submitted manuscripts undergo a double peer-review process. Please contact the editor Marcus Böhm (marcus.boehm [at] degruyter.com) for further information regarding manuscript submission and subsidies.