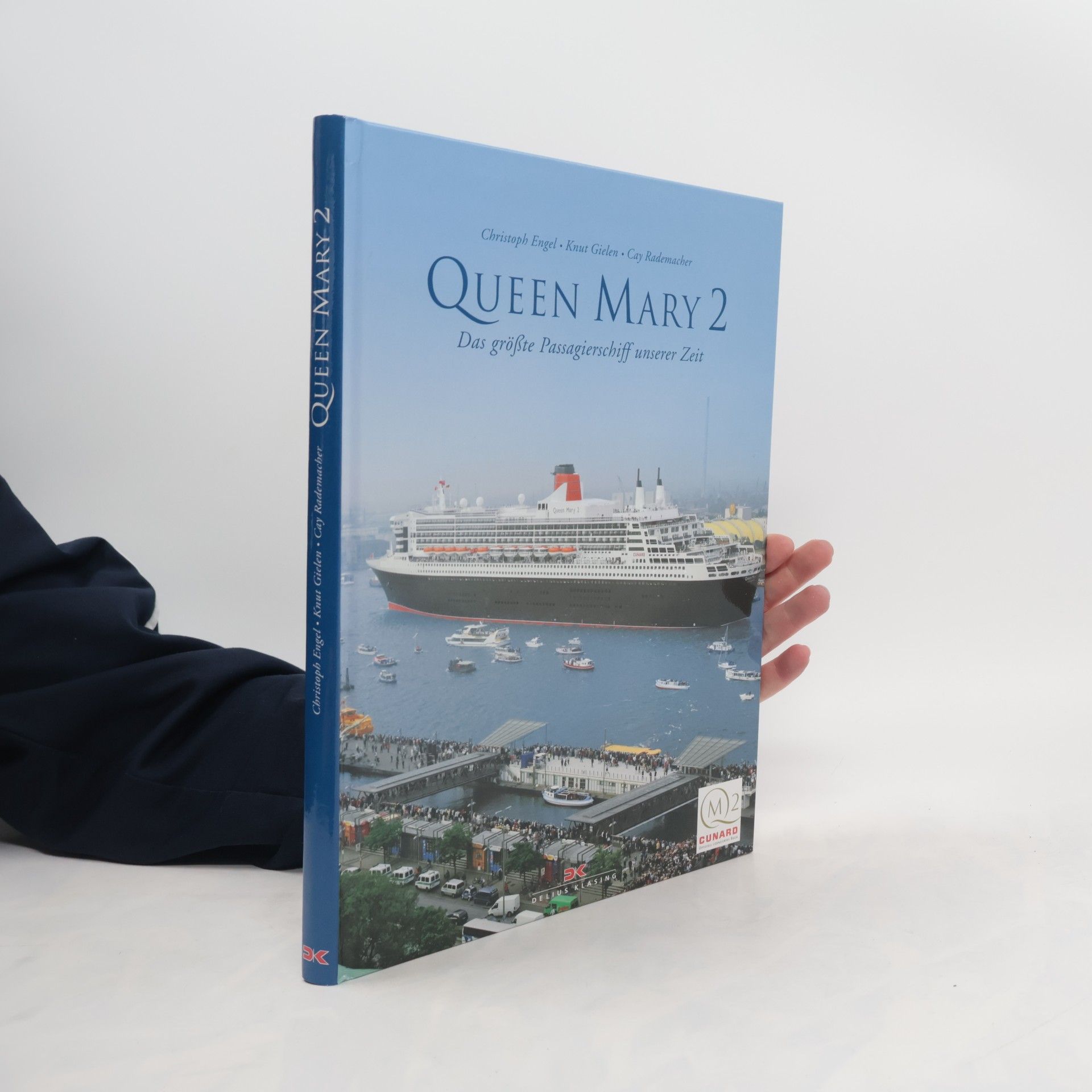

Fünf Jahrzehnte, nachdem Düsenflugzeuge zu regulären Transatlantikverbindungen starteten, markiert der Bau der neuen, 345 m langen QUEEN MARY 2 für 2620 Passagiere eine neue Ära für das luxuriöse Reisen auf See. Autor und Fotografen begleiteten Bau und Stapellauf des neuen Flaggschiffs der Kreuzfahrtflotte in Saint-Nazaire vom ersten Tag an. Die Dokumentation schildert eindrucksvoll Entstehung und Bau dieses Luxusliners. Dazu lassen faszinierende Fotos und Berichte eine Reise von New York in die Karibik und zurück in diesem Text-/Bildband miterleben. Ankunft und Abfahrt des Schiffes im Hamburger Hafen im Juli und im August 2006 sind Anlass für die erneute Auflage dieser Sonderausgabe, nunmehr erweitert mit Fotos vom Hamburg-Besuch 2005, den Hunderttausende von Zuschauern miterleben konnten.

Christoph Engel Bücher

Behavioral law hat sich von punktuellen Hinterfragungen innerhalb der ökonomischen Analyse zum Fundament einer Annahmenlehre für die gesamte Rechtswissenschaft entwickelt. Damit Theorie und Praxis rechtlicher Steuerung an den Wissensbestand anknüpfen können, muss man empirisches Schrifttum für juristische Zwecke erschließen. Doch auch das Recht selbst ist aus dem Blickwinkel des Denkens und Handelns von Individuen neu zu befragen. Dabei gibt es weit mehr zu entdecken als seine Konzepte vom psychischen Realbereich: Am Ende geht es um das Funktionieren einer aus menschlichen Urteilen und Entscheidungen zusammengesetzten staatlichen Praxis. Der Band widmet sich diesen Aufgaben exemplarisch für die Kernfächer des öffentlichen Rechts als "allgemeinen Teil" der rechtlichen Verhaltenssteuerung in Deutschland. Er arbeitet systematisch den Theorienkanon der verhaltenswissenschaftlichen Analyse auf, erschließt Verbindungen innerhalb des Rechtsstoffs und fragt nach neuen Möglichkeiten dogmatischer Konstruktion und Strukturierung.

Walter Messerli, ein gelernter Zimmermann, begann 1933 mit dem Handel von alten Auto-Ersatzteilen auf dem elterlichen Hof in Kaufdorf bei Belp, wo er alte Autos ausschlachtete. Die leeren Karossen ließ der Autoliebhaber einfach stehen. 1975 übernahm sein Sohn Franz Messerli das Geschäft und plante, aus dem Autopark ein Freilichtmuseum zu schaffen, was jedoch scheiterte. So liegen dort noch immer die Karosserien von Autos aus den 1930er- bis 1970er-Jahren, die sich im Laufe der Zeit in einen Autofriedhof verwandelt haben. Leider steht die Messerli Autoverwertung GmbH vor dem Aus, da das Gelände geräumt und saniert werden muss. In diesem Bildband spielt Technik keine Rolle; vielmehr wird die einzigartige Sammlung von Franz Messerli dokumentiert. Das Areal mit den verwitterten und überwucherten Fahrzeugen strahlt eine besondere Atmosphäre aus, die die Fantasie anregt. Fragen über die Vergangenheit und Zukunft des Autofahrens werden aufgeworfen. Dieser charmante Bildband regt zum Nachdenken über die Ästhetik der Vergänglichkeit an. Die Fotografen Christoph Engel und Knut Gielen haben es meisterhaft verstanden, die Gegensätze von Licht und Schatten, Widerstandsfähigkeit und Vergänglichkeit sowie Technik und Natur einzufangen.

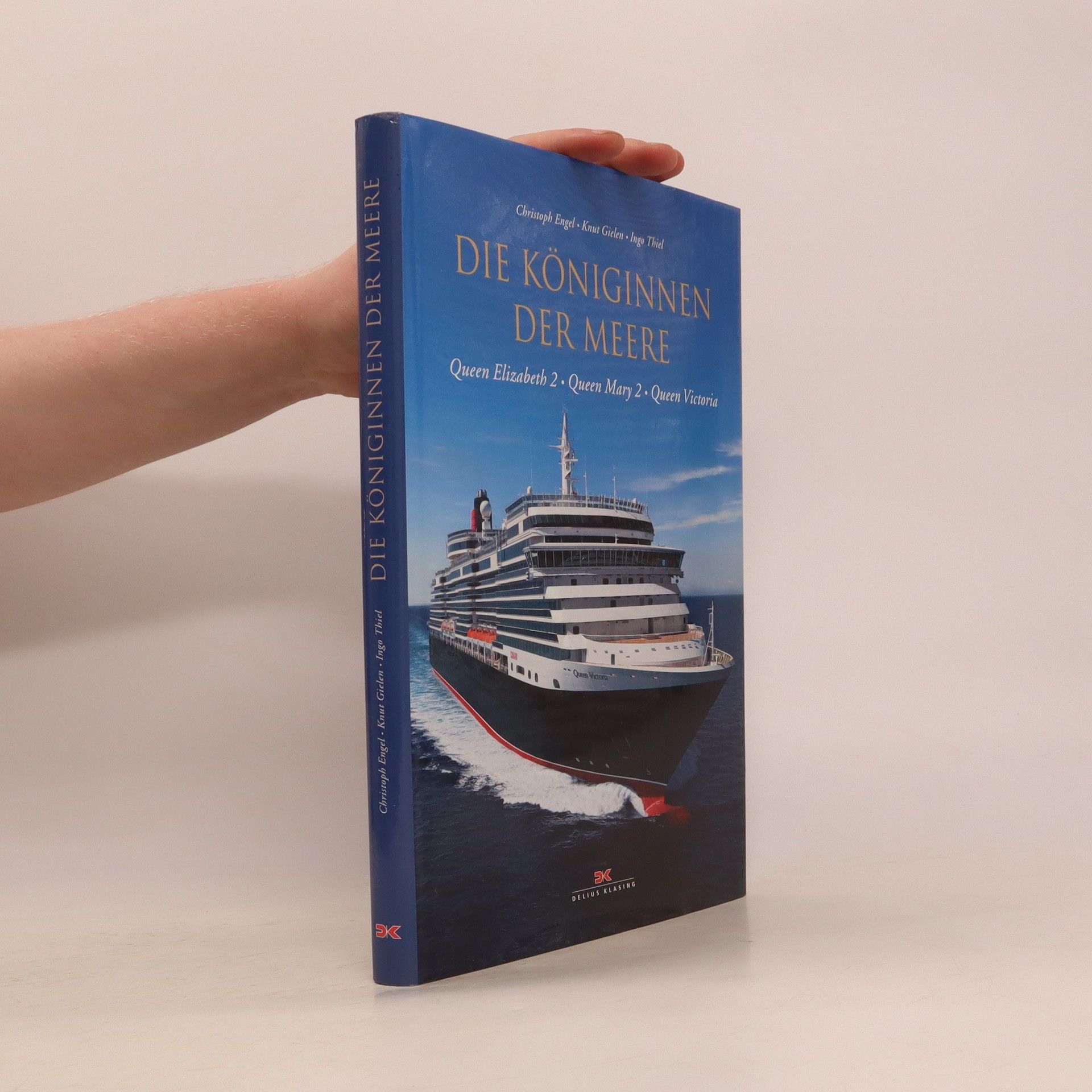

Am 13. Januar 2008 trafen die QUEEN ELIZABETH 2, die QUEEN MARY 2 und die QUEEN VICTORIA in New York ein, ein historisches Ereignis in der 168-jährigen Geschichte der Cunard Line. Zum ersten Mal lagen drei „Königinnen der Meere“ gleichzeitig in einem Hafen. Das Buch beleuchtet die faszinierende Geschichte dieser Luxusliner und ihrer Vorgängerinnen. Reich illustriert mit beeindruckenden Bildern der Fotografen Christoph Engel und Knut Gielen, bietet es einen umfassenden Überblick über die Queens des Atlantiks. Der Leser erfährt chronologisch, wie Samuel Cunards Vision eines festen Fahrplans zwischen Alter und Neuer Welt zur berühmtesten Reederei der Welt führte. Der Autor gibt Einblicke in die Entstehung und Ausstattung der QUEEN VICTORIA, beleuchtet die ersten Dienstjahre der QUEEN MARY 2, einschließlich ihrer triumphalen Besuche in Hamburg, und beschreibt die letzten Kapitel der QUEEN ELIZABETH 2, die 2008 aus dem aktiven Dienst ausscheidet. Packend und abwechslungsreich geschrieben, enthält das Buch auch Porträts der Menschen an Bord und vermittelt detailgenaues Wissen. Ingo Thiel, seit 2000 Pressesprecher der Cunard Line in Hamburg, hat während zahlreicher Pressereisen die Schiffe sowie deren Service und Philosophie kennengelernt und schätzt.

The book delves into the intriguing phenomenon of actively avoiding information, examining it through various academic lenses. Contributions from psychologists, economists, historians, computer scientists, sociologists, philosophers, and legal scholars provide a multifaceted understanding of why individuals consciously choose ignorance. The exploration highlights the implications of this behavior on decision-making, societal dynamics, and the pursuit of knowledge, offering insights into the complexities of human cognition and information processing.