Lazy Confessions

Artikel, Interviews und Bekenntnisse aus zwei Jahrzehnten

Artikel, Interviews und Bekenntnisse aus zwei Jahrzehnten

Die möglichen Verbindungen von "Medien" und "Gewalt" sind in der wissenschaftlichen Welt schon unter den verschiedensten Vorzeichen diskutiert und behandelt worden. Ziel der vorliegenden Publikation ist es, entgegen der weitverbreiteten medienpädagogischen Fragestellungen zu versuchen, sich mit der Medialisierung von Gewalt und der Übernahme der (realen) Gewalt in die Welt der Medien sowie der Frage nach der (mitunter ebenfalls medialen) Legitimierung der Darstellung von Gewalt in den Medien auseinanderzusetzen und zu neuen Lösungsansätzen zu finden.Mit Beiträgen von Thomas Ballhausen, Thomas Brandstetter, Martin Büsser, Barbara Eichinger, Günther Friesinger, Johannes Grenzfurthner, Julia Barbara Köhne, Günter Krenn, Elena Messner, Jörg Metelmann, Mela Mikes, Tine Plesch und Thomas Schunke.

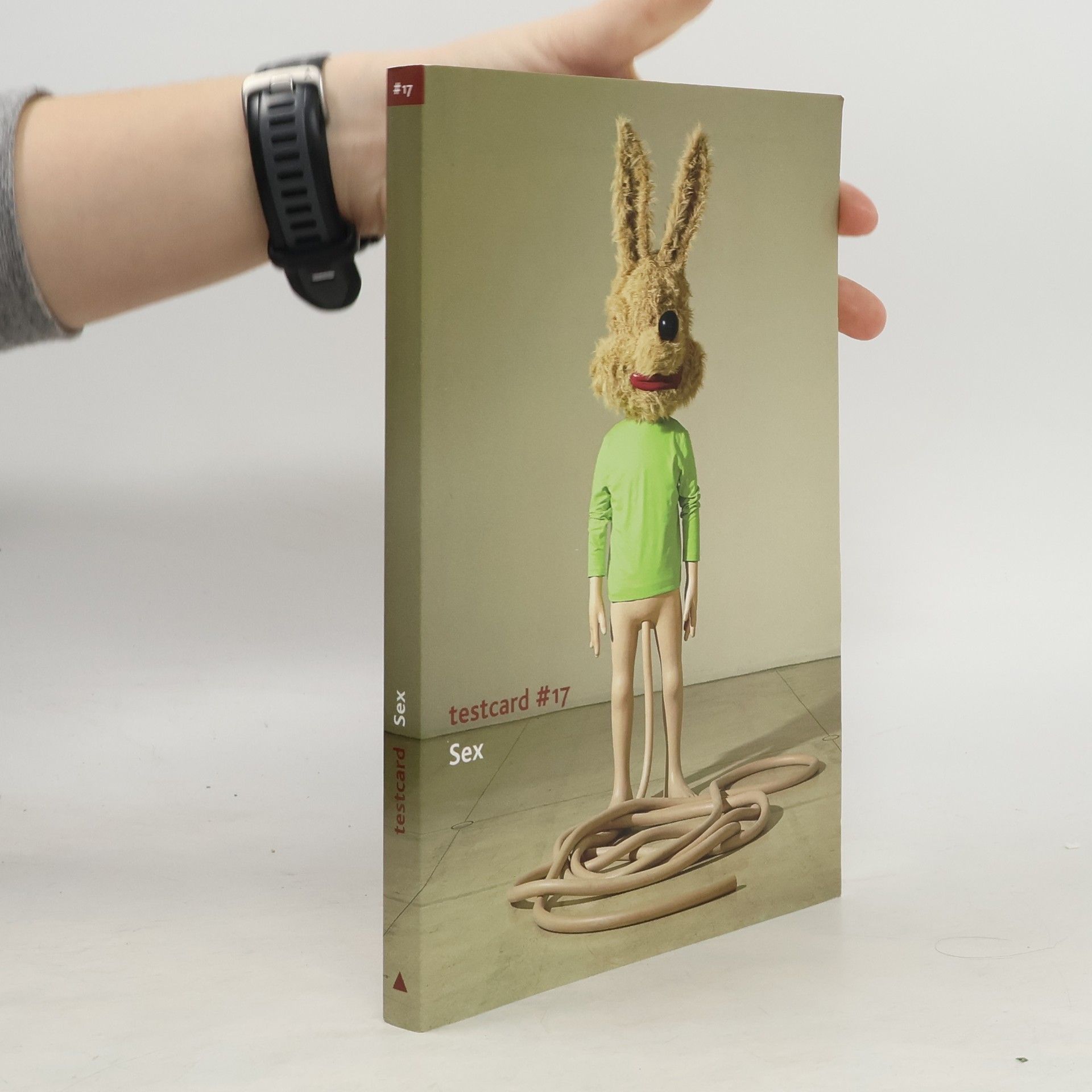

"Sex jenseits des Patriarchats - geht das?" untersucht die Möglichkeit eines besseren Sexuallebens für eine gerechtere Gesellschaft und stellt die alte Frage neu.

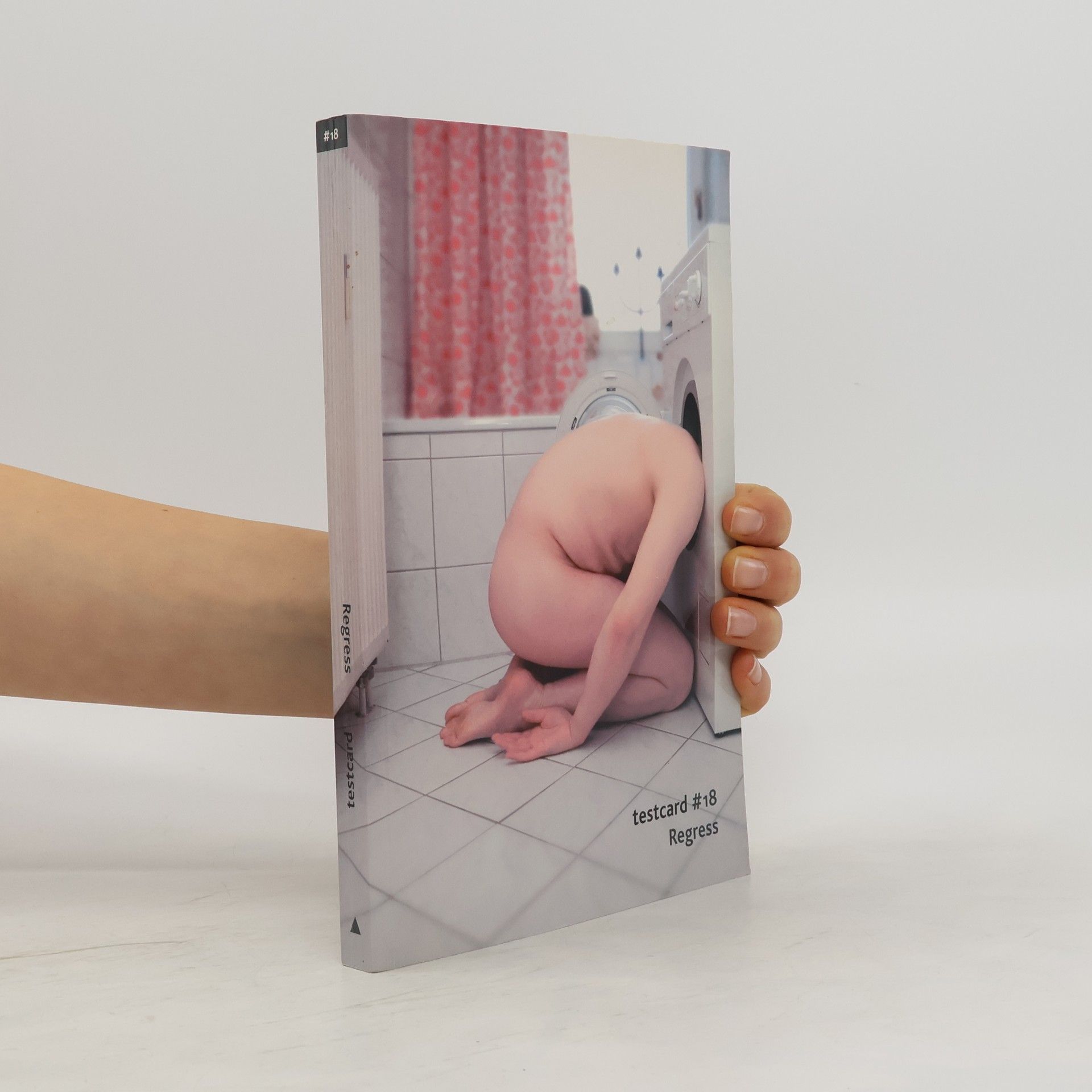

„testcard“ reagiert auf den reaktionären Wandel unserer Gesellschaft - polemisch, analytisch, kämpferisch, aber nicht resigniert. 1968 ist in aller Munde, doch wie steht es um unsere gegenwärtige Gesellschaft? Nahezu alle Errungenschaften, die damals erkämpft wurden, werden schrittweise wieder abgeschafft. Die Ausgabe wirft einen kritischen Blick auf den reaktionären Backlash, den die westlichen Gesellschaften in den letzten Jahren erfahren haben. Dies betrifft die Renaissance von Religionen, spirituellen und irrationalen Lebensmodellen, die erstarkte Bedeutung der Kleinfamilie und traditionellen Geschlechterrollen, Neoromantik sowie Eskapismus in Kunst und Musik und den Abbau von Bürgerrechten. Die neue Stimme der Reaktion kommt jedoch nicht nur „von oben“. Phänomene wie flächendeckende Kameraüberwachung werden von vielen Bürgern begrüßt. Filme und Bücher, die regressiven Nerv der Zeit treffen, feiern große Erfolge. Doch wie kam es zu diesem Mentalitätswandel? Warum gehen Prekariat und zunehmende Entrechtung nicht mit Protesten einher, sondern mit der Flucht in Denk- und Lebensmodelle, die den Anschein erwecken, es habe das Projekt Aufklärung nie gegeben? Die Anthologie versammelt kritische Analysen zu einem Rückschritt, der alle gesellschaftlichen Bereiche erfasst hat.

Zwischen Netzlabel und “Superstar” - zum Wandel der Medienlandschaft im neuen Jahrtausend. Wie hat sich die mediale Vermittlung und Verbreitung der Popkultur in den letzten Jahren verändert? Maßgebliche Einschnitte in der Medienlandschaft werden kritisch beleuchtet, darunter die Anpassung des Musikfernsehens an ein junges Klingelton-Publikum und die Annäherung des öffentlich-rechtlichen Radios an die Privatsender.

„Wenn das Folk ist“ soll der Songwriter Lach in den 1980ern ausgerufen haben; „Dann bin ich Antifolk!“ Er gründete deshalb die „Open Mic Sessions“, das auch Amateuren zugängliche „offene Mikrofon“. In den 80ern machten Musiker wie Beck und Michelle Shocked dort ihre ersten musikalischen Gehversuche. Bekannt wurde die Antifolk -Szene allerdings erst 2001 durch die Moldy Peaches und den enormen Erfolg von Adam Green. Deren schrullige Musik löste eine ganze Flut der Begeisterung aus - die „Zeit“ widmete Antifolk einen Aufmacher im Feuilleton, der „Suhrkamp Verlag“ veröffentlichte ein Buch mit Gedichten und Prosa von Adam Green. Doch wie ist die Szene entstanden? Wer sind ihre Protagonisten? Martin Büsser liefert das weltweit erste Antifolk-Kompendium, entstanden in Zusammenarbeit mit zahlreichen Musikern aus der Szene. Es gibt einen Abriss über die Folk-Entwicklung von Bob Dylan bis heute, beleuchtet den „Do-it-yourself-Gedanken des Antifolk und liefert zudem ein “Who's who" der Szene.

Was passiert, wenn Afrika Bambaataa plötzlich Kraftwerk sampelt? Wenn die Musiker des Anticon-Labels Rap mit Folk vermischen? testcard #13 verfolgt die weit verzweigte Geschichte von Jazz, Soul, R& B, HipHop und House, ohne die Frage nach der jeweiligen - internen wie externen - Konstruktion von Identitäten aus den Augen zu verlieren.

Platten verliehen und mit Kratzern zurückgekriegt? Beim Downloaden die besten Jahre vergeudet? Damit ist jetzt Schluss, jetzt wird wieder gelesen. Ob Beat, Punk, Funk, HipHop oder Techno: Martin Büsser führt durch die wahre Geschichte der Popmusik von den 60er Jahren bis heute. Die Stationen reichen von den Beach Boys und Pink Floyd über James Brown bis Ice T und DJ Westbam. Büsser zeigt die Musik und die Welt, aus der sie kommt: Warum entstand Punk? Was war das neue an HipHop? Er vermittelt die Stimmung der Zeit, die Namen der Bands und Statements der Musiker. Gespickt mit Musiktipps jenseits der Top 10, ist 'On the Wild Side' eine Fundgrube für Kenner und solche, die es werden wollen. Jedes Kapitel enthält eine ausführliche Diskografie zum Nachhören.

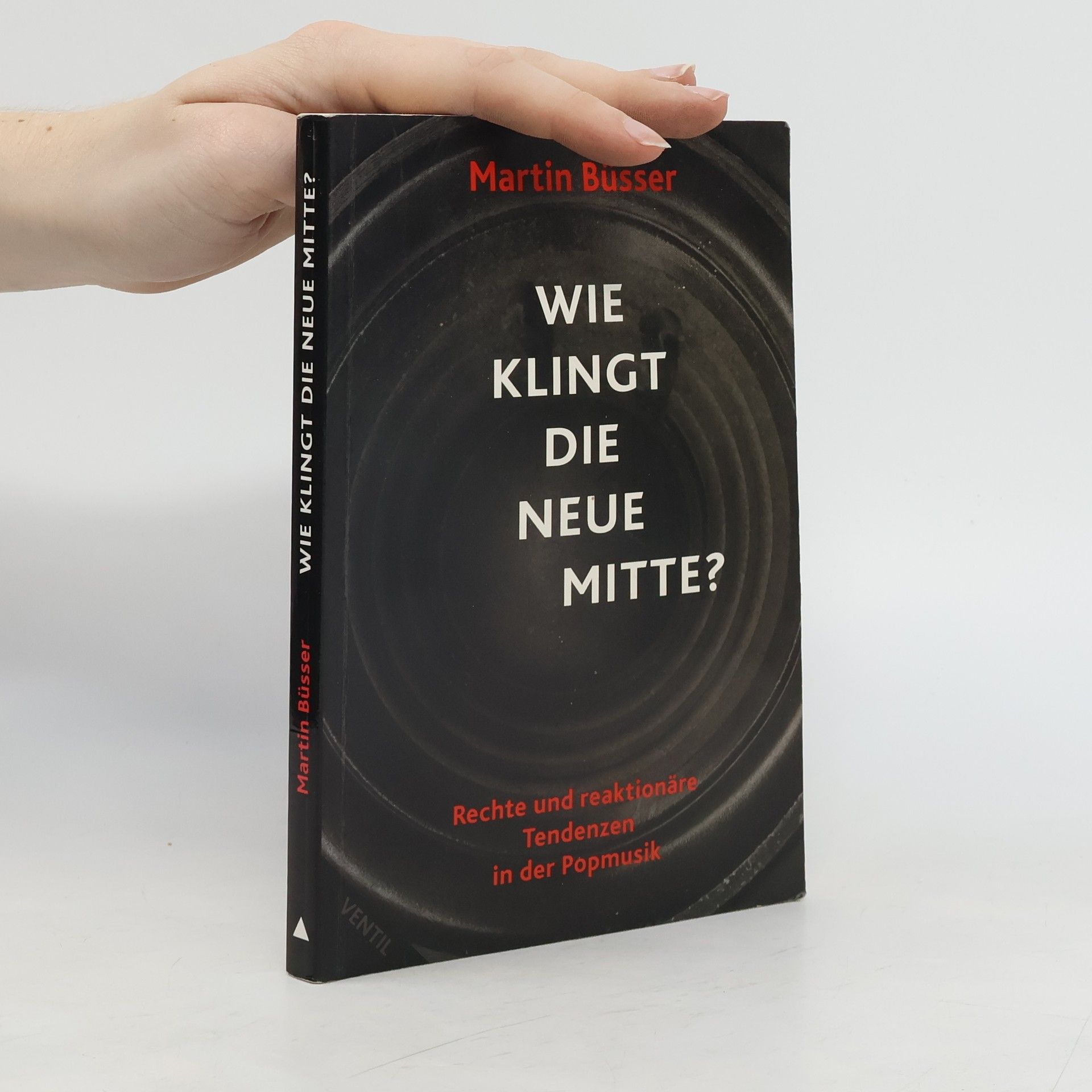

Bands wie Rammstein und Die Böhsen Onkelz sind nur die Spitze eines Eisbergs. “Wie klingt die Neue Mitte?” zeigt auf, wie rechte und reaktionäre Ästhetik als tragendes Rock-Element mehrheitsfähig werden konnten. Rockmusik war über Jahrzehnte von jedem Verdacht frei, staatstragende oder sogar rechte Inhalte zu vermitteln. Doch die Musik, die einmal als Soundtrack für jugendlichen Protest und kritische Inhalte stand, ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen und offenbart dort schlimmstenfalls deren reaktionäre Gesinnung. Öffentliche Debatten werden nicht mehr durch Slogans wie “No future!”, sondern durch Parolen wie “Ausländer raus!” erregt. In der Neuen Mitte selbst sorgt es kaum mehr für Aufsehen, wenn Wolfgang Niedecken, ehemals friedensbewegter Barde, sich für die Nato-Einsätze in Jugoslawien ausspricht. Martin Büsser geht dieser Entwicklung nach und gibt einen Überblick über rechte Tendenzen in der Jugend- und Subkultur, die von den Rändern (Oi-Bewegung, Darkwave) bis in den Mainstream reichen.

Die Geschichte des Pop besteht aus mehr als ein paar netten Melodien und Goldenen Schallplatten, sie hat mehr zu bieten als den Blick auf die Hitparaden und den schnellen Verkauf. Pomusik hat sich bis heute mit experimentellen Texten und provokativen Auftritten ihre ureigene Kraft bewahrt. Pomusik, vom Blues und Soul der fünfziger Jahre bis zum Techno der Neunziger, steht für die Hoffnung, Sehnsucht und Rebellion von vier Jahrzehnten Jugendkultur.