Wolfgang Jacobsen Bücher

Internationales Standardwerk der Filmgeschichtsschreibung. Von ausgewählten Filmen und ihren Regisseuren bis zum „Autorenfilm“ berichtet der Band über alle wichtigen filmgeschichtlichen Epochen. Vorgestellt werden auch die charakteristischen Genres, Ideen, Motive, die politische Dimension des Films und die Rolle des Publikums. Eine Chronik erschließt die Daten zum deutschen Film, eine Bibliografie nennt weiterführende Literatur. Mit zahlreichen Abbildungen von über einhundert Jahren deutscher Filmgeschichte.

Helmut Ringelmanns Œuvre ist ein zentrales Fallbeispiel für die Geschichte des westdeutschen Fernsehens – mit internationalem Rang. Wie kein anderer Produzent prägte er die Fernsehlandschaft. Der Band zeichnet das Porträt einer großen Produzentenpersönlichkeit, eines Enthusiasten, der die Kunst der Film- und TV-Unterhaltung perfektionierte.Helmut Ringelmanns Filme und Krimi-Serien revolutionierten das Fernsehen. Der Kommissar, Derrick, Der Alte und Siska wurden zu internationalen Erfolgen und verkauften sich in mehr als 120 Länder. Die umfangreich bebilderte Biografie zeichnet seinen Lebensweg nach: von den Lehrjahren mit Martin Held und Heinz Hilpert am Theater über erste Arbeiten beim Film, dem Sprung in internationale Produktionen, etwa mit Stanley Kubrick, bis hin zu den erfolgreichen Jahren als Produzent. Mit zahlreichen Dokumenten aus dem Nachlass zeichnet der Band ein facettenreiches Bild dieser bedeutenden Persönlichkeit der Fernsehgeschichte. Eine umfassende Filmografie rundet den Band ab.

"Eine Passage durch drei deutsche Filme der 1940er-Jahre. Auf der Spur jener szenischen Einfälle, Mikrogeschichten gleich, die jenseits der offen schäumenden Demagogie NS-Ideologie unbemerkt ins Publikum spritzten. Jedern dieser Filme enthält eine Symbolik des ursprünglichen Ausgangsbildes, dem die Botschaft des Ganzen einer Szene wie in eine Bild-Abstract innewohnen kann"-- Page 4 of cover

Der Film im Nationalsozialismus

- 132 Seiten

- 5 Lesestunden

Keine Phase der deutschen Filmgeschichte ist so viel diskutiert ? und bis heute problematisch ? wie die Jahre unter dem Banner des Nationalsozialismus.0Wie wird Geschichte erlebt? Auch in Filmen, Spielfilmen zumal? Was muss die Geschichte auslassen, um sich selbst zu konstituieren? Und was klammern Filme aus, hier besonders solche, die im nationalsozialistischen Deutschland entstanden? Ein "verruchtes Erbe" nannte der Filmwissenschaftler Karsten Witte einmal jene Filme. In Aus- und Eindruck insgesamt eine amorphe Produktion. Geschuldet der Gefolgschaft derer, die sich in der Filmproduktion der Zeit in Dienst nehmen ließen, ihrem Opportunismus und auch jenem versuchten Ausweichen der nicht bedingungslos Willfährigen. Die Mehrzahl der Filme dieser Epoche deutscher Geschichte gehören zum Material, das einer Komparserie des Bösen verbunden ist. Sie dienten einer autoritären Eingewöhnung und propagierten das Konzept der "Volksgemeinschaft". Diese Darstellung des Films im Nationalsozialismus versucht in einer kompakten Montage von Daten, Tatsachen und Befunden sowie szenischen Eindrücken, unterlegt mit einer Ebene subjektiver Einwürfe von Exilanten und Verfolgten, diesen Abschnitt deutscher Filmgeschichte nachvollziehbar zu beschreiben

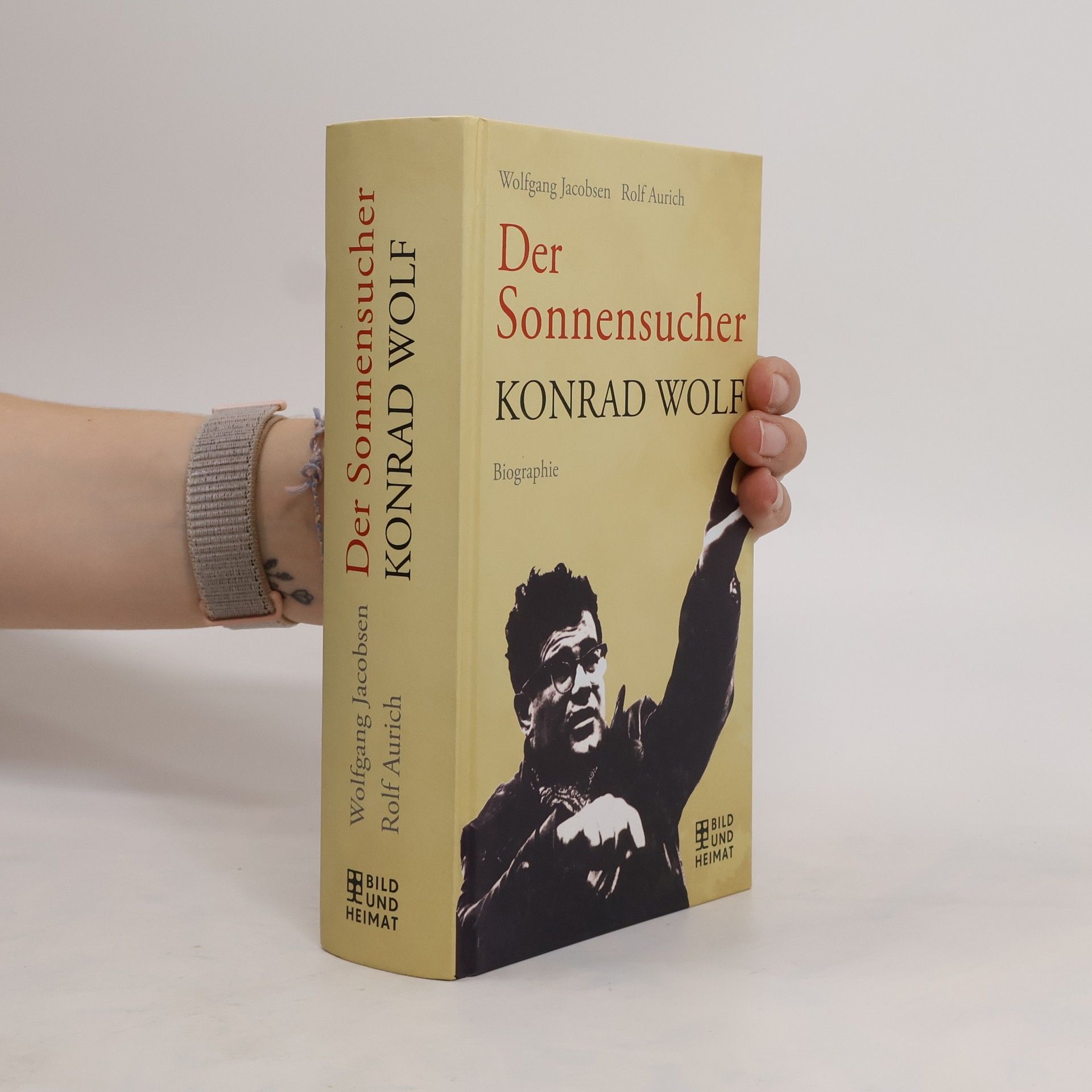

Der Sonnensucher Konrad Wolf

- 592 Seiten

- 21 Lesestunden

Konrad Wolf, der Sohn des Schriftstellers und Arztes Friedrich Wolf, wurde mit Filmen wie Der geteilte Himmel (1964), Ich war neunzehn (1968) und Solo Sunny (1980) international bekannt. Die ungewöhnliche Biographie dieses Mannes, der seine Jugend im Moskauer Exil verbrachte, als Soldat der Roten Armee wieder nach Deutschland kam und zu einem der bedeutendsten Filmregisseure der DDR aufstieg, wird hier auf der Grundlage intensiver Archivrecherchen sowie von Gesprächen u. a. mit Günter Grass, Eberhard Esche, Christa Wolf, Hans Modrow und Markus´Wolf erstmals vorgelegt. Sie zeigt einen Künstler in den politischen Stürmen des 20. Jahrhunderts und ist ein Spiegel deutsch-deutscher Geschichte. Das Porträt des erzgebirgischen Wismutalltags zählt zu den interessantesten Gegenwartsfilmen der DEFA, wurde allerdings nach Drehschluss verboten und kam erst 1972 in die Kinos.