Serge Ernst Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

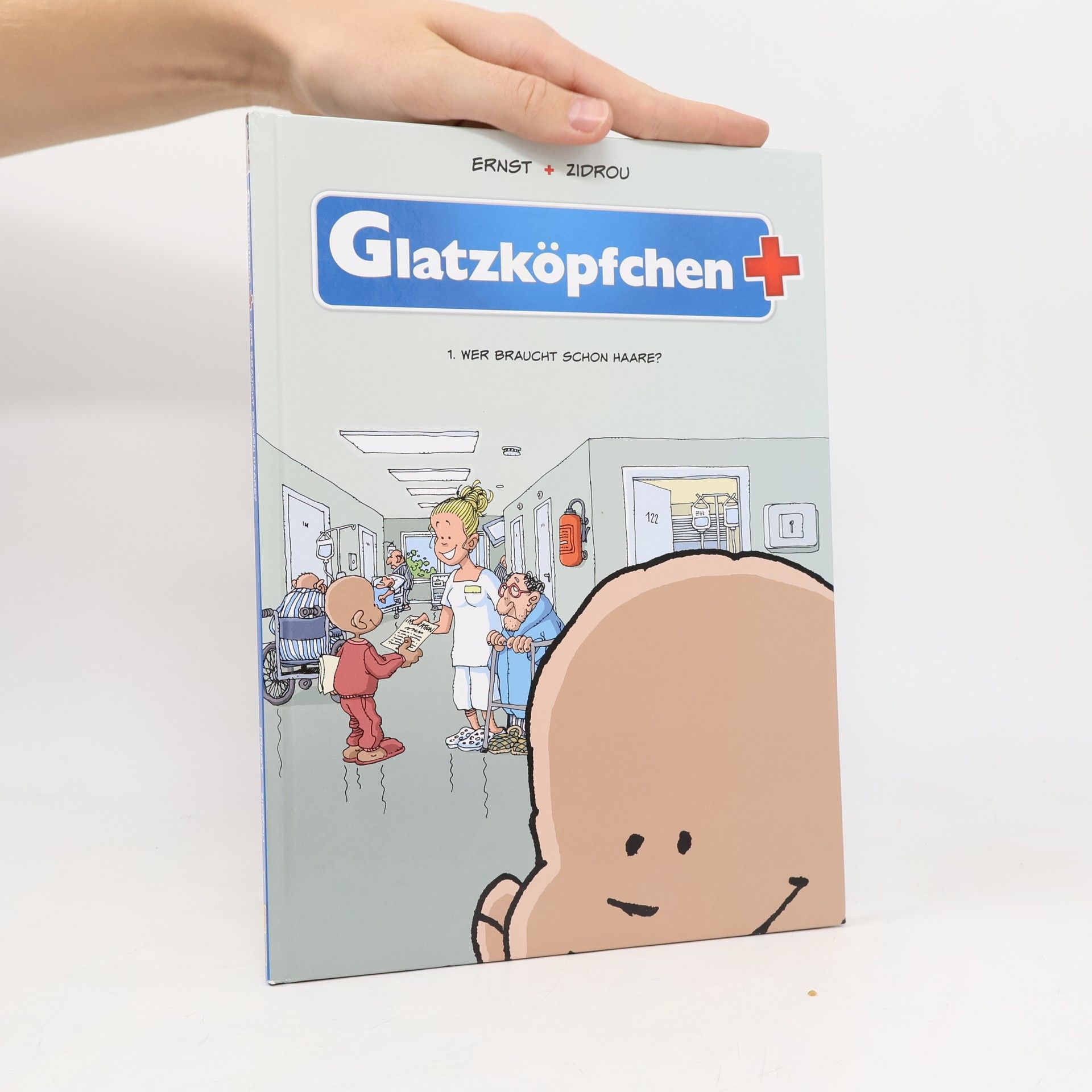

Glatzköpfchen, Band 1 - Wer braucht schon Haare

- 48 Seiten

- 2 Lesestunden

Guten Tag, mein Name ist Zita, aber hier im Krankenhaus, nennen mich alle nur Glatzköpfchen. Ich leide an einer Art Leukämie, die sich in meinem Körper besonders wohl zu fühlen scheint. Am Samstag werde ich meinen 13. Geburtstag feiern. Ihr seid selbstverständlich herzlich willkommen.Eine lustig-nachdenkliche Geschichte über ein mutiges Mädchen, das niemals aufgibt, und darüber, dass Haare wirklich überbewertet werden.Zidrou und Ernst behandeln in ihrem Comic "Glatzköpfchen" mit feinsinnigem Humor ein Thema, das eigentlich nicht zum Lachen ist: Zita ist an Leukämie erkrankt und verliert sämtliche Haare, nicht aber ihren Witz.

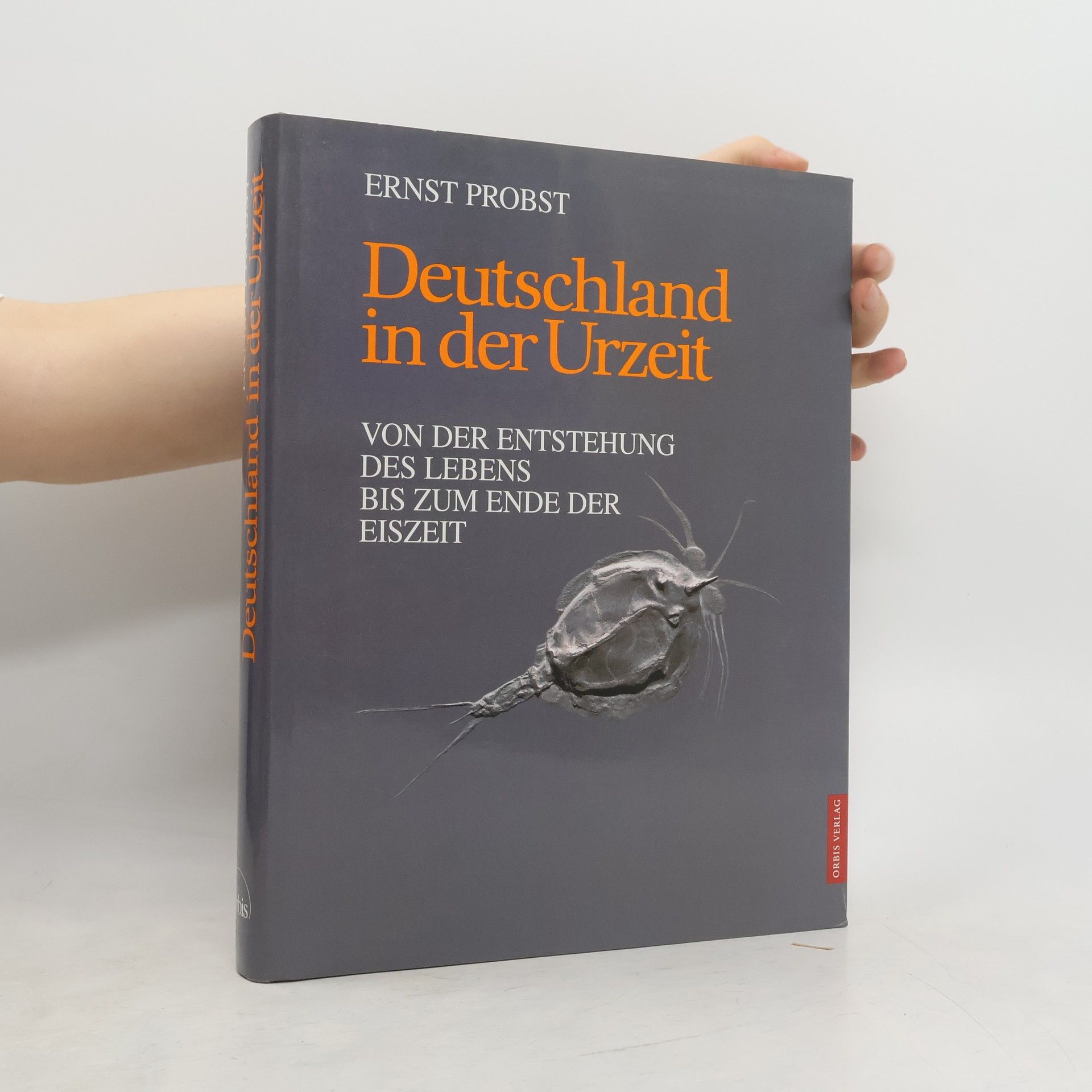

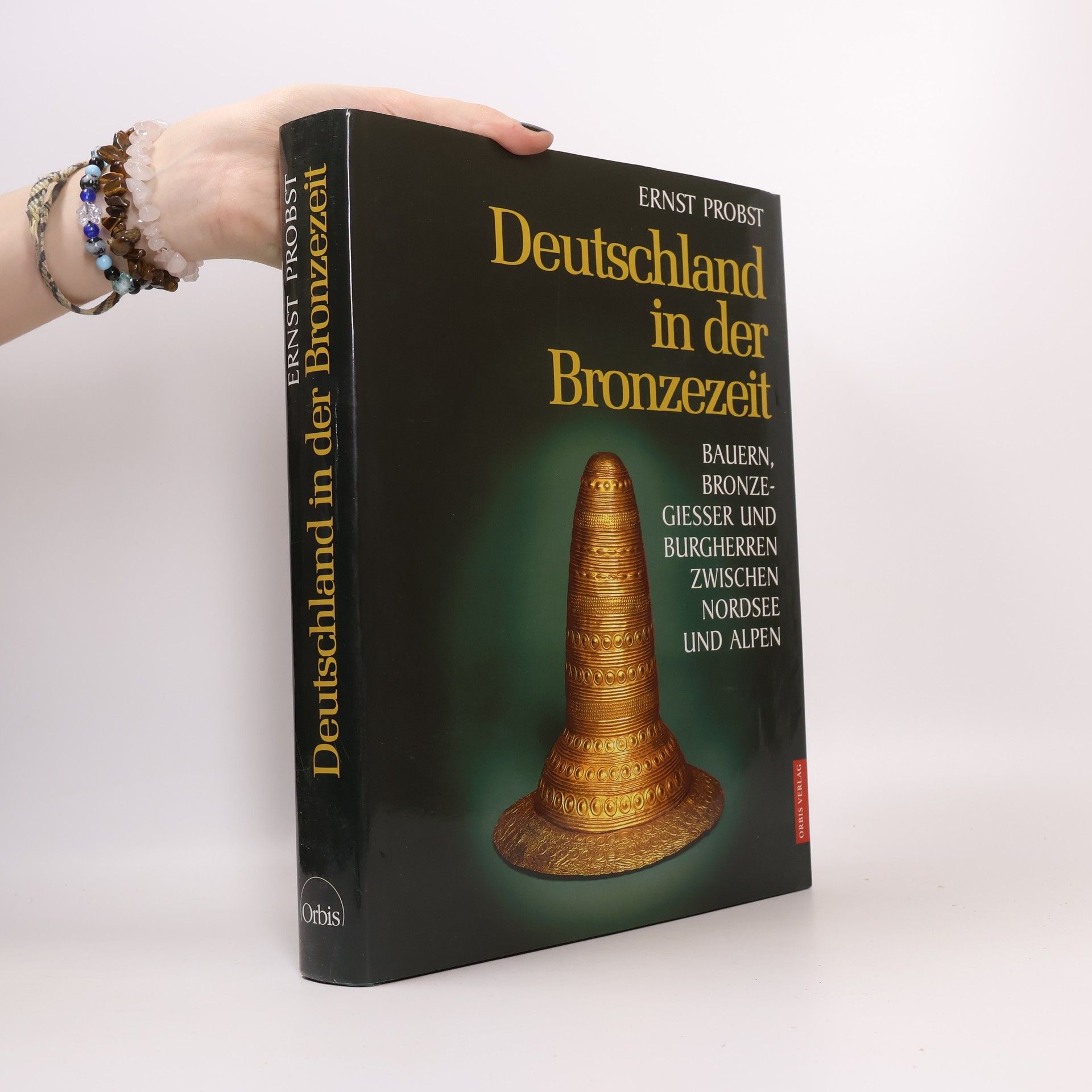

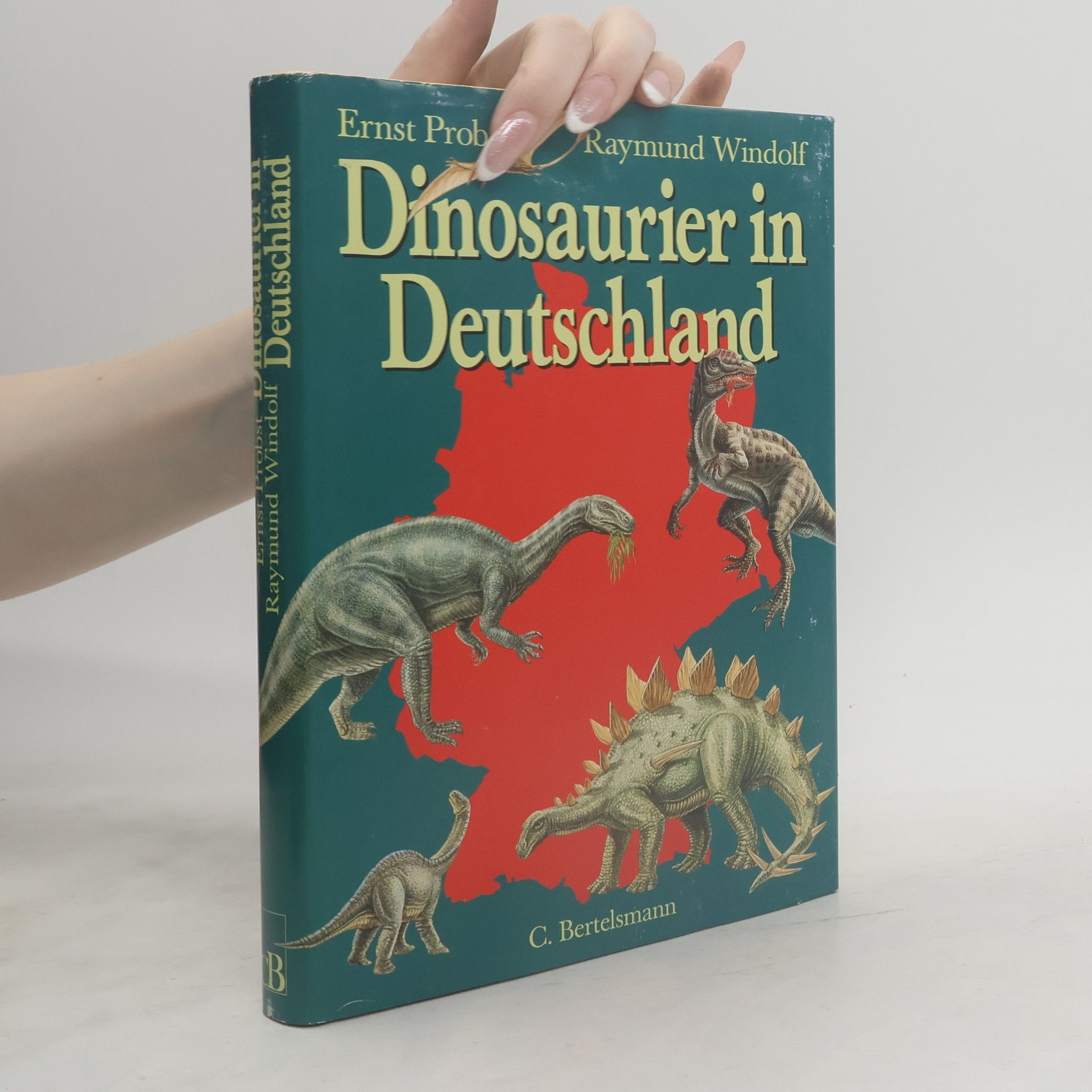

Die Kupferzeit

- 42 Seiten

- 2 Lesestunden

Mit der Periode zwischen Jungsteinzeit und Bronzezeit, in der neben Stein auch Kupfer als Rohstoff zur Herstellung von Werkzeugen, Waffen und Schmuck diente, befasst sich das Taschenbuch "Die Kupferzeit". Dieser wichtige Abschnitt in der Geschichte der Menschheit wird auch Chalkolithikum, Kupfersteinzeit, Steinkupferzeit oder Äneolithikum genannt. Das Auftreten des Kupfers erfolgte in einzelnen Gebieten, Kulturen und Kulturstufen zu verschiedenen Zeiten. In Deutschland, Österreich und in der Schweiz begann die Kupferzeit schon früher als 4.000 v. Chr. und klang um 2.300 v. Chr. mit dem Beginn der Bronzezeit aus. Die ältesten Kupferfunde Deutschlands stammen aus der Zeit der Gaterslebener Gruppe, Bischheimer Gruppe, Jordansmühler Gruppe, Trichterbecher-Kultur, Baalberger Kultur, Hornstaader Gruppe und Pfyner Kultur. Aus dem vierten Jahrtausend v. Chr. liegen Goldfunde in Bulgarien, Ungarn, Österreich, Tschechien und Deutschland vor. Die ältesten Silberschmuckstücke sind aus den frühen Stadtkulturen in Ägypten und Mesopotamien sowie aus der kupferzeitlichen Glockenbecher-Kultur bekannt. In der Kupferzeit rollten die ersten Wagen mit hölzernen Scheibenrädern, wurden erstmals Pferde als Reittiere genutzt und entstand die erste Schrift.

Die Oberlauterbacher Gruppe

- 37 Seiten

- 2 Lesestunden

In der Religion einer jungsteinzeitlichen Kulturstufe, die vor etwa 4.900 bis 4.500 v. Chr. gebietsweise in Bayern, im Salzburger Land und Böhmen existierte, spielten mit Kreisgräben und Palisaden umgebene Heiligtümer eine wichtige Rolle. Zwei solcher Kultanlagen kennt man aus Zeholfing-Kothingeichendorf und Künzing-Unternberg in Niederbayern. Mit den Erbauern dieser rätselhaften Heiligtümer befasst sich das Taschenbuch "Die Oberlauterbacher Gruppe" des Wiesbadener Wissenschaftsautors Ernst Probst. Den Begriff Oberlauterbacher Gruppe hat 1980 der in Nürnberg geborene Prähistoriker Peter Michael Bayerlein in seiner Heidelberger Dissertationsarbeit vorgeschlagen. Die Oberlauterbacher Leute lebten vor mehr als 6.500 Jahren in bis zu mehr als 30 Meter großen Langhäusern. Mit Gräben, Wällen und Palisaden geschützte Siedlungen deuten auf unruhige Zeiten hin, in denen jederzeit Überfälle zu befürchten waren. Vielleicht haben diese frühen Steinzeitbauern im Rahmen eines Fruchtbarkeitskultes kleine Tonfiguren, Tiere und sogar Menschen geopfert. Ernst Probst hat 1991 das Buch "Deutschland in der Steinzeit" veröffentlicht, aus dem weitgehend der vorliegende Text stammt.

Die Stichbandkeramik

- 43 Seiten

- 2 Lesestunden

Um eine Kultur aus der Jungsteinzeit zwischen etwa 4.900 und 4.500 v. Chr. geht es in dem Taschenbuch "Die Stichbandkeramik" des Wiesbadener Wissenschaftsautors Ernst Probst. Diese vier Jahrhunderte existierende Kultur erhielt bereits 1889 nach der typischen Verzierung ihrer Tongefäße ihren Namen. Die Stichbandkeramiker haben monumentale Kreisgrabenanlagen mit Gräben, Wällen, Palisaden und Toren erbaut, die offenbar zur Himmelsbeobachtung dienten. Offenbar ließen sich damit der Zeitpunkt der Sommer- und der Wintersonnenwende bestimmen. Eines der ältesten dieser rätselhaften Sonnenobservatorien befand sich bereits vor rund 6.900 Jahren über dem Saaletal bei Goseck in Sachsen-Anhalt. Ähnliche Anlagen existierten auch in Niedersachsen (Watenstedt bei Helmstedt), Niederösterreich (Frauenhofen) und Tschechien. Die Stichbandkeramiker waren die Nachfolger der Linienbandkeramiker, die als erste Bauern in Deutschland den Ackerbau, die Viehzucht und die Töpferei einführten. Ernst Probst hat 1991 das Buch "Deutschland in der Steinzeit" veröffentlicht. 2019 befasste er sich mit einzelnen Kulturen und Kulturstufen der Steinzeit.

Die Salzmünder Kultur

- 47 Seiten

- 2 Lesestunden

Salzmünde-Schiepzig in Sachsen-Anhalt spielt in dem Taschenbuch „Die Salzmünder Kultur“ eine wichtige Rolle. Denn dort lebten und starben in der Jungsteinzeit auf einer Hochfläche immer wieder Ackerbauern und Viehzüchter. Im vorliegenden Taschenbuch geht es um die erst 2014 benannte Kulturstufe Schiepziger Gruppe (etwa 4.200 bis 3.700 v. Chr.) und um die bereits 1938 aus der Taufe gehobene Salzmünder Kultur (etwa 3.700 bis 3.200 v. Chr.). Die Angehörigen der Schiepziger Gruppe und der Salzmünder Kultur praktizierten einen rätselhaften Totenkult, bei dem teilweise schon bestattete Menschen nach einer gewissen Zeit an anderer Stelle erneut zur letzten Ruhe gebettet wurden. Erstaunlich oft legte man den Toten der Schiepziger Gruppe ihre Hunde mit ins Grab. Die Salzmünder Leute errichteten mühsam mit Gräben, Wällen und Palisaden befestigte Siedlungen, die man Erdwerke nennt. Reich verziert waren ihre Prunkäxte und ihre einst mit Tierhäuten bespannten Tontrommeln. Bestattungen hat man vielfach mit einem dicken Scherbenpflaster bedeckt. Bei Schädelbestattungen fehlte meist der Unterkiefer. Vieles ist noch rätselhaft. Ernst Probst hat 1991 das Buch „Deutschland in der Steinzeit veröffentlicht. 2019 befasste er sich mit einzelnen Kulturen und Kulturstufen der Steinzeit.

1911 fielen dem Oberlehrer Johann Pollinger aus Landshut beim Blick aus einem fahrenden Zug in der Gegend von Altheim in Niederbayern dunkle Stellen auf, die seine Neugier weckten. Auf dem fraglichen Gelände folgten erste Funde und 1914 eine umfangreiche archäologische Untersuchung. So begann die Entdeckungsgeschichte einer Kultur der Jungsteinzeit und Kupferzeit, die 1915 von dem Prähistoriker Paul Reinecke aus München erstmals benannt wurde. Mit der zwischen etwa 3.900 und 3.500 Jahren in Teilen von Bayern existierenden Altheimer Kultur und der gleichzeitigen Pollinger Gruppe befasst sich das vorliegende Taschenbuch des Wissenschaftsautors Ernst Probst. Die Menschen der Altheimer Kultur errichteten imposante Erdwerke mit Gräben, Wällen und Palisaden, betätigten sich als Ackerbauern, Viehzüchter und Töpfer, jagten mit Pfeil und Bogen gelegentlich Bären und Wildpferde, betrieben Tauschgeschäfte mit Zeitgenossen, bei denen begehrter Plattenhornstein aus Baiersdorf und wertvolle Kupferobjekte den Besitzer wechselten. Über ihre Bestattungssitten und Religion weiß man mehr als ein Jahrhundert nach der Entdeckung des namengebenden Fundortes Altheim immer noch auffällig wenig.

Mit einer Ausgrabung auf dem Schneiderberg in Baalberge (heute ein Stadtteil von Bernburg) in Sachsen-Anhalt begann 1901 die Entdeckungsgeschichte einer bis dahin unbekannten Kultur der Jungsteinzeit vor etwa 4.300 bis 3.700 v. Chr. Erzählt werden diese Geschichte sowie das Leben in jener Zeit in dem Taschenbuch "Die Baalberger Kultur" des Wiesbadener Wissenschaftsautors Ernst Probst, der 1991 das Buch "Deutschland in der Steinzeit" veröffentlicht hat. Die Baalberger Kultur war in den meisten Gebieten Mitteldeutschlands, in Mittelböhmen und im nördlichen Niederösterreich verbreitet. Bei Halle/Saale bauten sie eine Höhensiedlung mit einer mehr als 2 Kilometer langen Palisade, für die schätzungsweise 20.000 Bäume mit einem Durchmesser von 10 Zentimetern gefällt werden mussten. Die Baalberger Leute errichteten in Mitteldeutschland die ersten Steinkistengräber. Sie bestatteten ihre Toten zusammen mit Tongefäßen sowie teilweise mit Speisebeigaben für das Jenseits, Schmuckstücken aus Kupfer, steinernen Pfeilspitzen und ihren liebgewonnenen Hunden. Womöglich musste verstorbenen Häuptlingen eine bestimmte Anzahl von Menschen als Dienerschaft in den Tod folgen.

Im Jahre 1900 benannte der Berliner Prähistoriker Alfred Götze eine Kultur der Jungsteinzeit nach ihren charakteristischen Tongefäßen. Mit dieser Kultur, die vor etwa 3.100 bis 2.700 v. Chr. zwischen der mittleren Elbe in Mitteldeutschland und dem mittleren Dnepr in Russland existierte, befasst sich das Taschenbuch "Die Kugelamphoren-Kultur" des Wiesbadener Wissenschaftsautors Ernst Probst. Etliche Prähistoriker diskutierten im 20. Jahrhundert über die Entstehung, Chronologie und das Wesen jener Kultur und gelangten zu unterschiedlichen Ergebnissen. Manche Experten hielten die Kugelamphoren-Leute für Nomaden, Rinderzüchter, Schweinehirten oder Indogermanen. Tatsächlich betrieben sie neben Viehzucht auch Ackerbau und waren sesshaft. Rinder dienten ihnen als Zugtiere für Pflüge und Karren. Rätselhaft ist, warum sie Verstorbenen ein Rind oder sogar zwei oder drei opferten und mit ins Grab legten. Manche Funde deuten auf Kannibalismus aus rituellen Gründen und auf einen Sonnenkult hin. Ernst Probst veröffentlichte 1991 das Buch "Deutschland in der Steinzeit". 2019 befasste er sich mit einzelnen Kulturen und Kulturstufen der Steinzeit.