Klaus Menzel Bücher

![BASIC in 100 [hundert] Beispielen](https://rezised-images.knhbt.cz/1920x1920/50761973.jpg)

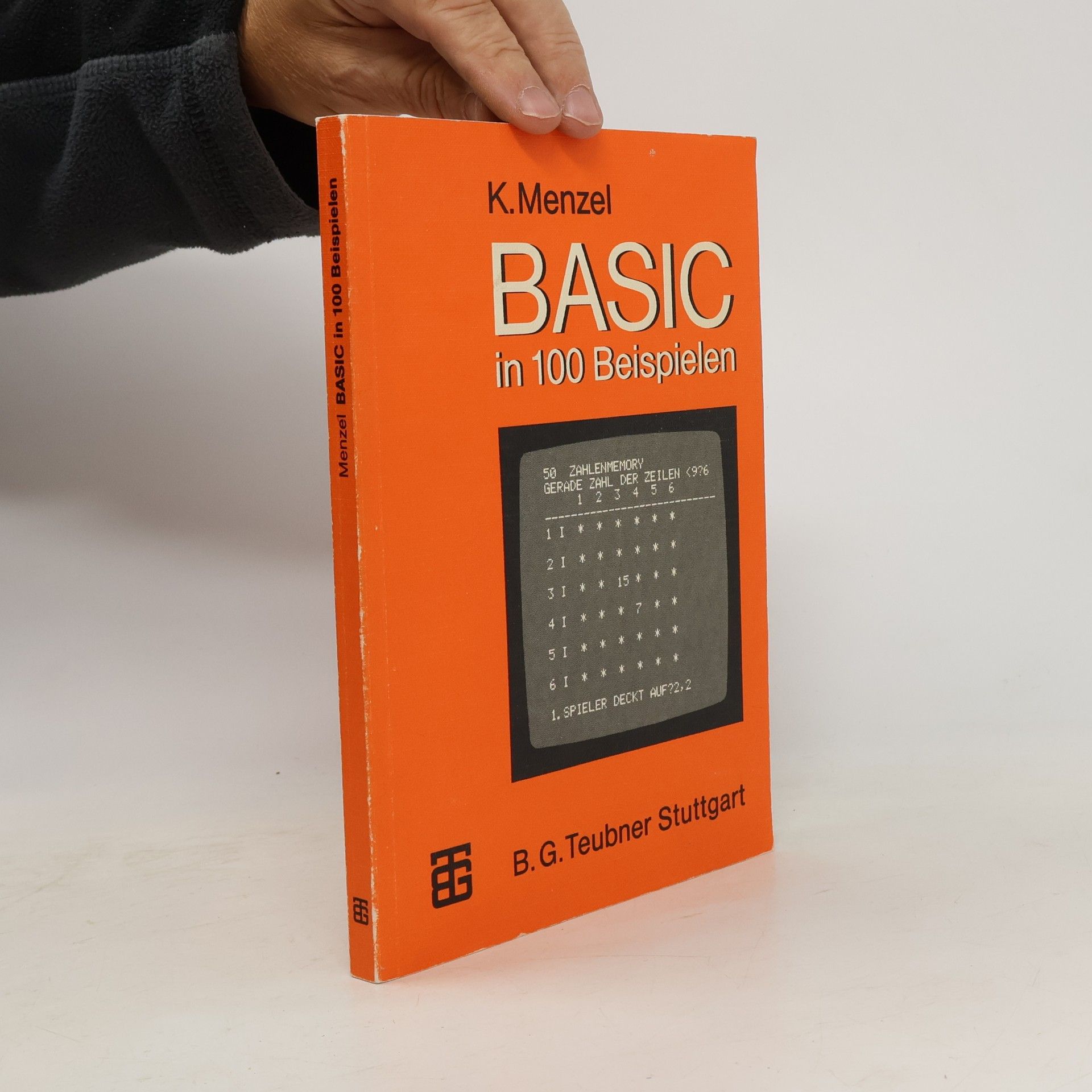

BASIC in 100 Beispielen

- 246 Seiten

- 9 Lesestunden

Inhaltsverzeichnis1 Einleitung.2 Aufbau eines BASIC-Programmes.2.1 Die Grundstruktur.2.2 Die fünf Elemente.2.3 Flutdiagramme.2.4 Standardfunktionen.2.5 Steuersprache.3 Elemente von BASIC.3.1 Ausgabe (PRINT).3.2 Eingabe (INPUT, GET, READ).3.3 Zuordnung (=, LET).3.4 Verzweigung (IF... THEN, GOTO).3.5 Laufanweisung (FOR/NEXT).4 Textverarbeitung in BASIC.4.1 Zeichenketten.4.2 Ausgabe/Eingabe.4.3 Zuordnung.4.4 Verzweigung.4.5 Verarbeitung.5 Erweiterung von BASIC.5.1 Felder.5.2 Unterprogramme.5.3 Sprunglisten.5.4 Funktionen.5.5 Logisches.6 100 BASIC-Beispiele.6.1 Schulbeispiele.6.2 Spiele und Simulationen.6.3 Was es noch so gibt.7 DATEI-Befehle(FLOPPY DISK).7.1 DATEI-Typen.7.2 Struktur DATEI-Befehle.7.3 Grundaufgaben bei DATEIEN.7.4 COMMODORE BASIC 2.7.5 COMMODORE BASIC 4.7.6 APPLE CP/M-MBASIC.7.7 APPLE DOS 3.3.7.8 Testbeispiel.Literaturhinweise.Liste der BASIC-Beispiele(fortlaufend).Liste der BASIC-Beispiele(alphabetisch).