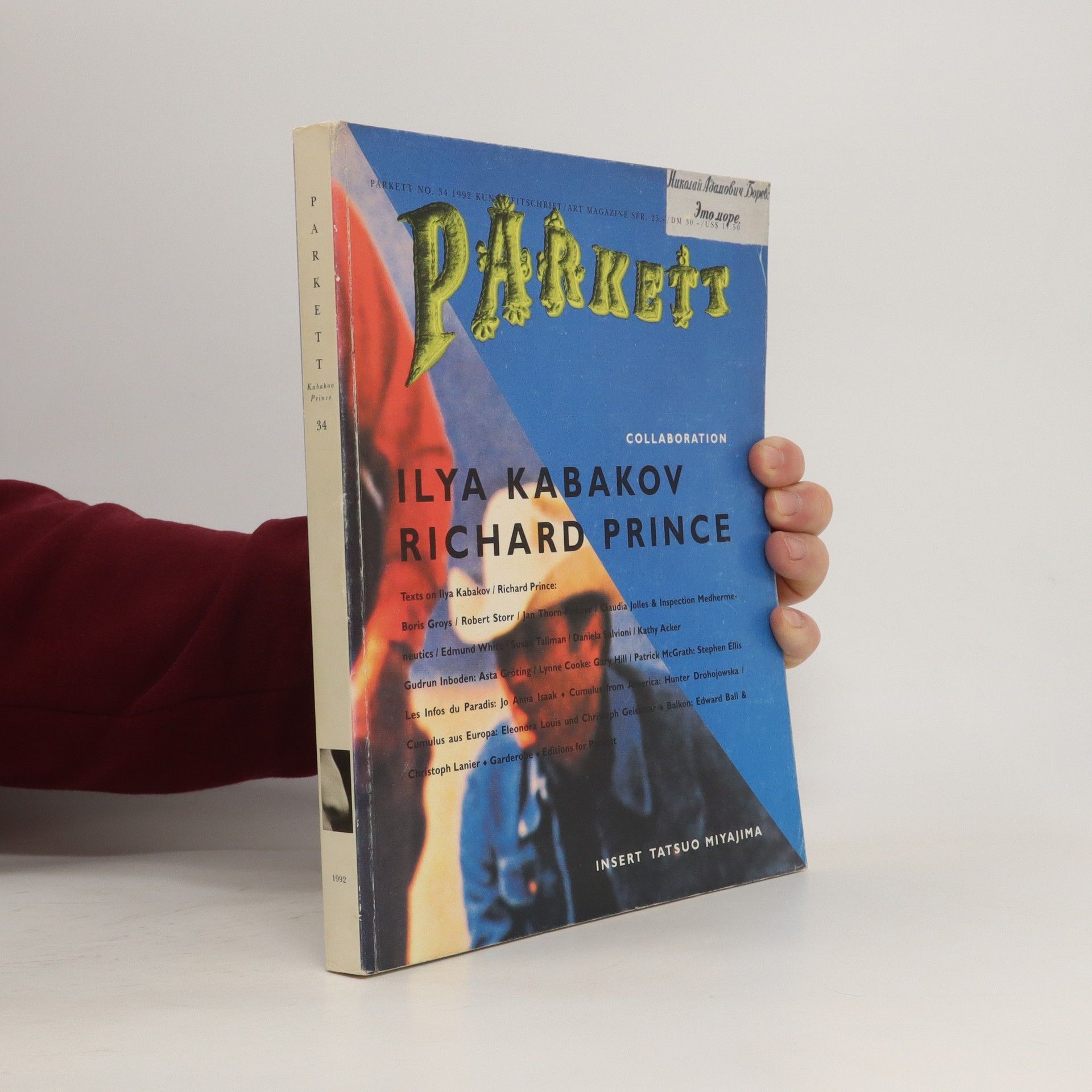

Parkett No. 34

- 300 Seiten

- 11 Lesestunden

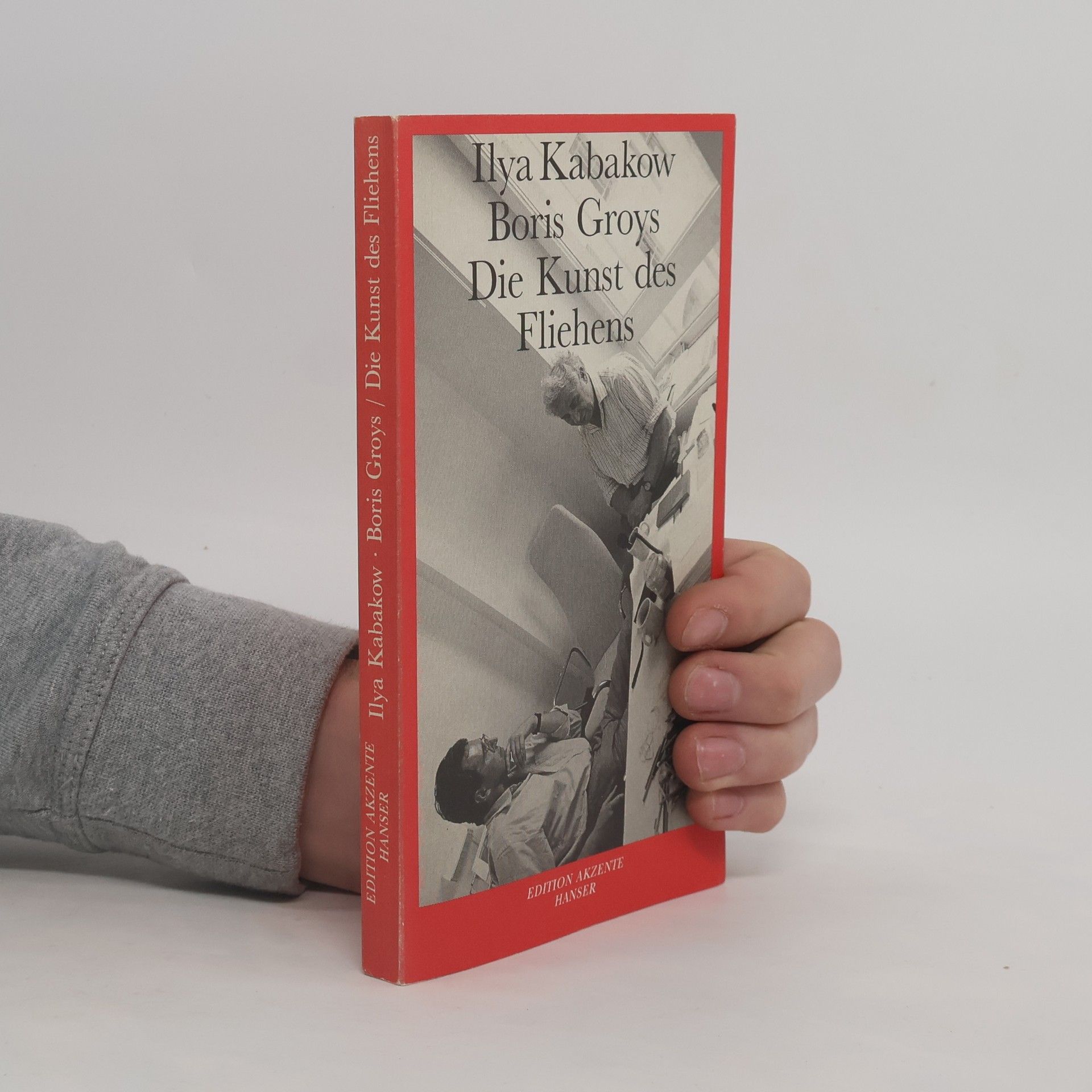

Ilja Kabakow, einer der bedeutendsten russischen Künstler der Gegenwart, und Boris Groys, Kunsttheoretiker und Philosoph, befragen die moderne Kunst im Westen, die Bedingungen künstlerischer Kreativität heute, die gesellschaftliche und kulturelle Funktion von Kunst überhaupt. Im Zentrum des Dialogs stehen Kabakows große Installationswerke und verleihen dem Gespräch Anschaulichkeit und visuelle Kraft.

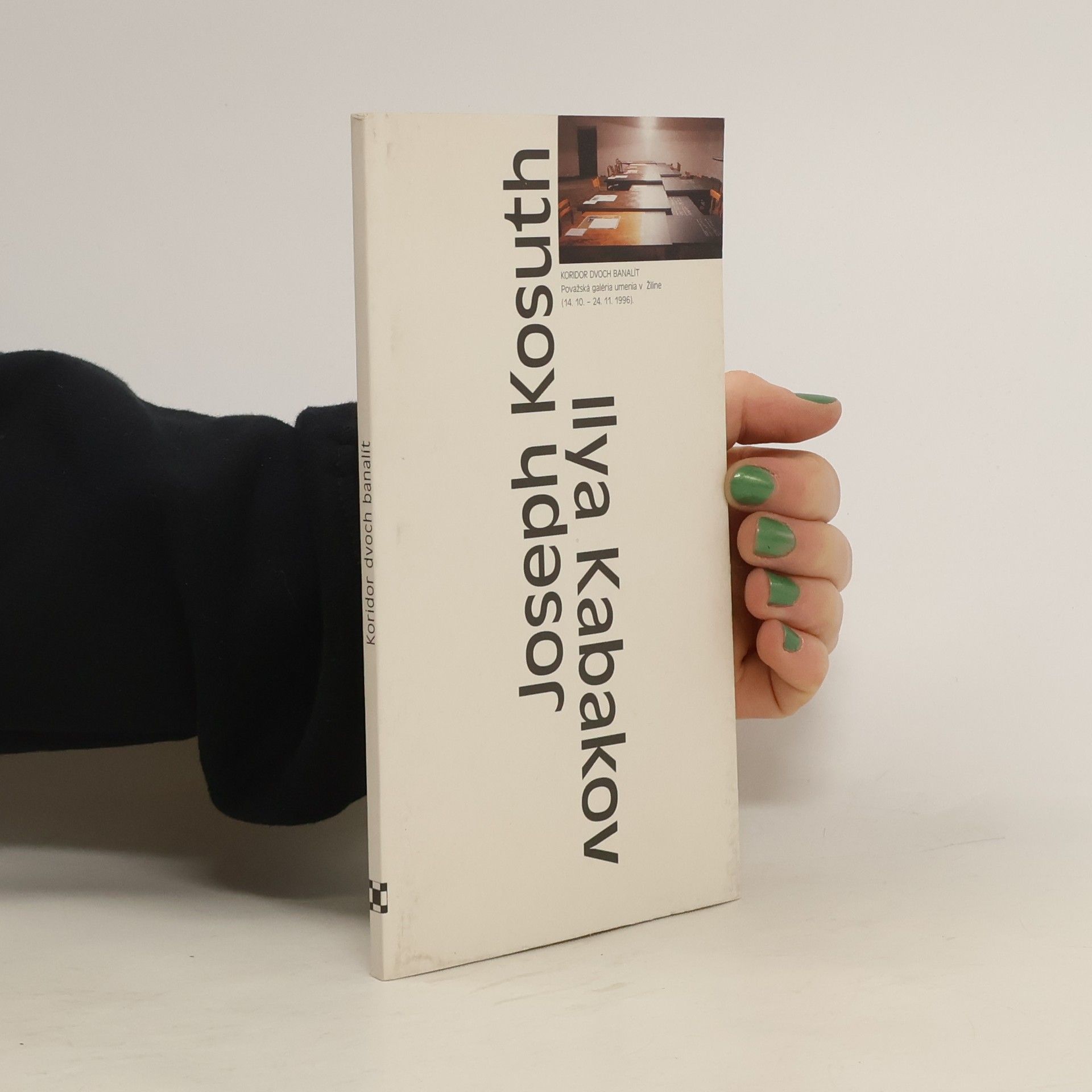

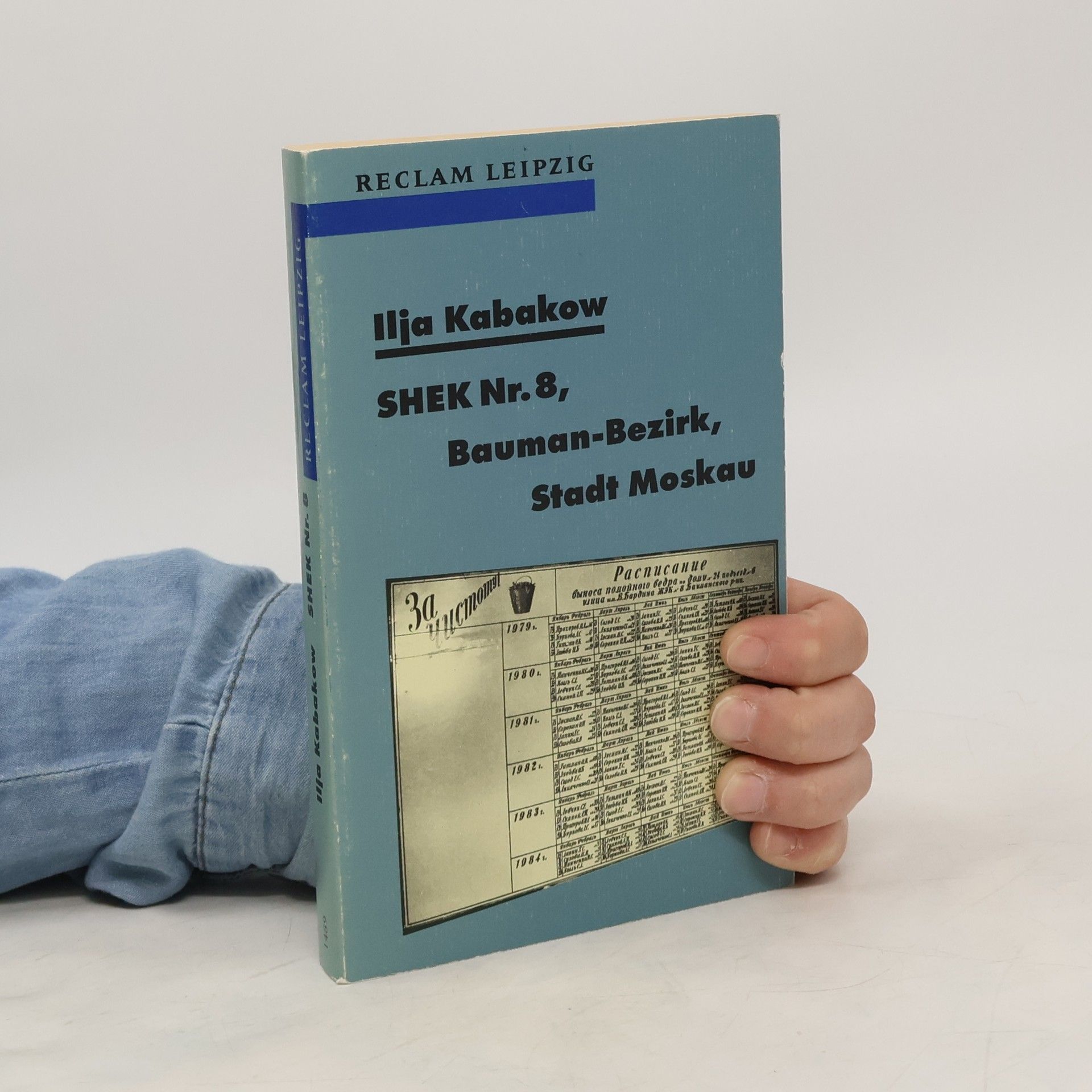

This comprehensive overview of Ilya Kabakov's installation work of the 1990s contains over 100 images across more than 400 pages, and includes Kabakov's own commentary on his works. Ilya Kabakov was born in Dnepropetrovsk, Soviet Union, in 1933; he left the country in 1984 and now lives and works in New York and Paris. Kabakov is widely regarded as the greatest contemporary Russian artist, and has received the Joseph Beuys prize and the Chevalier of Fine Arts Medal from the French ministry of culture.