Der Historiker im Kampf um die Freiheit

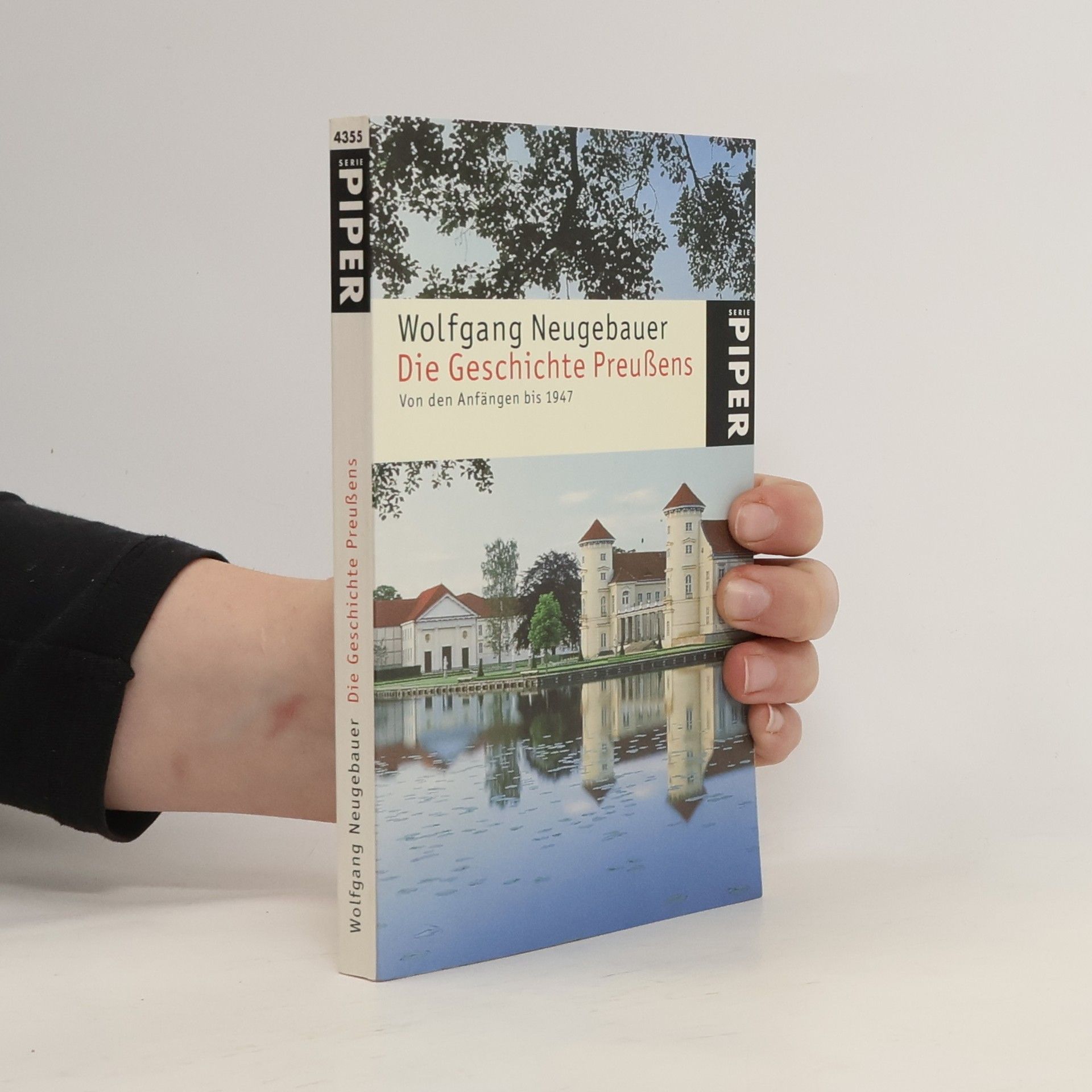

Die preußischen Staatshistoriographen, Leopold (von) Ranke und sein Werk über Hardenberg (Neue Aspekte der Ranke-Forschung, Bd. 2)

Welchen Restriktionen waren Geschichtswissenschaft und Geschichtsschreibung in der Vergangenheit unterworfen? Hof- und Staatshistoriographen sind prominente Beispiele für politiknahe Historiographie. Die Neuerscheinung von Wolfgang Neugebauer untersucht die Praxis herrschaftsnaher Geschichtsforschung und -erzählung anhand der amtlichen Historiographen Preußens seit dem 17. Jahrhundert und nutzt umfangreiche Hintergrundquellen, einschließlich des berühmten Professors Leopold von Ranke (1795–1886). Das Ergebnis ist überraschend: Lange Zeit zeigten die Herrscher Brandenburgs und Preußens wenig Interesse an „demonstrativer Historizität“, da sie mit diesem zeittypischen politischen Instrument nicht umzugehen wussten. Im 19. Jahrhundert änderte sich dies, doch die eingebundenen Staatshistoriographen wie Ranke wussten sich zu wehren. Es war ein stiller, letztlich erfolgreicher Kampf um die Freiheit des Wissenschaftlers. Das Buch richtet sich an Fachpublikum und eine breitere interessierte Leserschaft. Es bietet Einblicke in die Geschichtsschreibung dreier Jahrhunderte und wirft ein neues Licht auf Leopold von Ranke, den Gründungsvater der modernen Geschichtswissenschaft. Einmalige, bislang unveröffentlichte Quellen, darunter als verloren geglaubte Korrespondenzen Rankes mit Bismarck und führenden Beamten Preußens, ergänzen den Text. Zwei Dutzend unbekannte Ranke-Briefe und eine Denkschrift Rankes für Bismarck über Hardenberg gehören