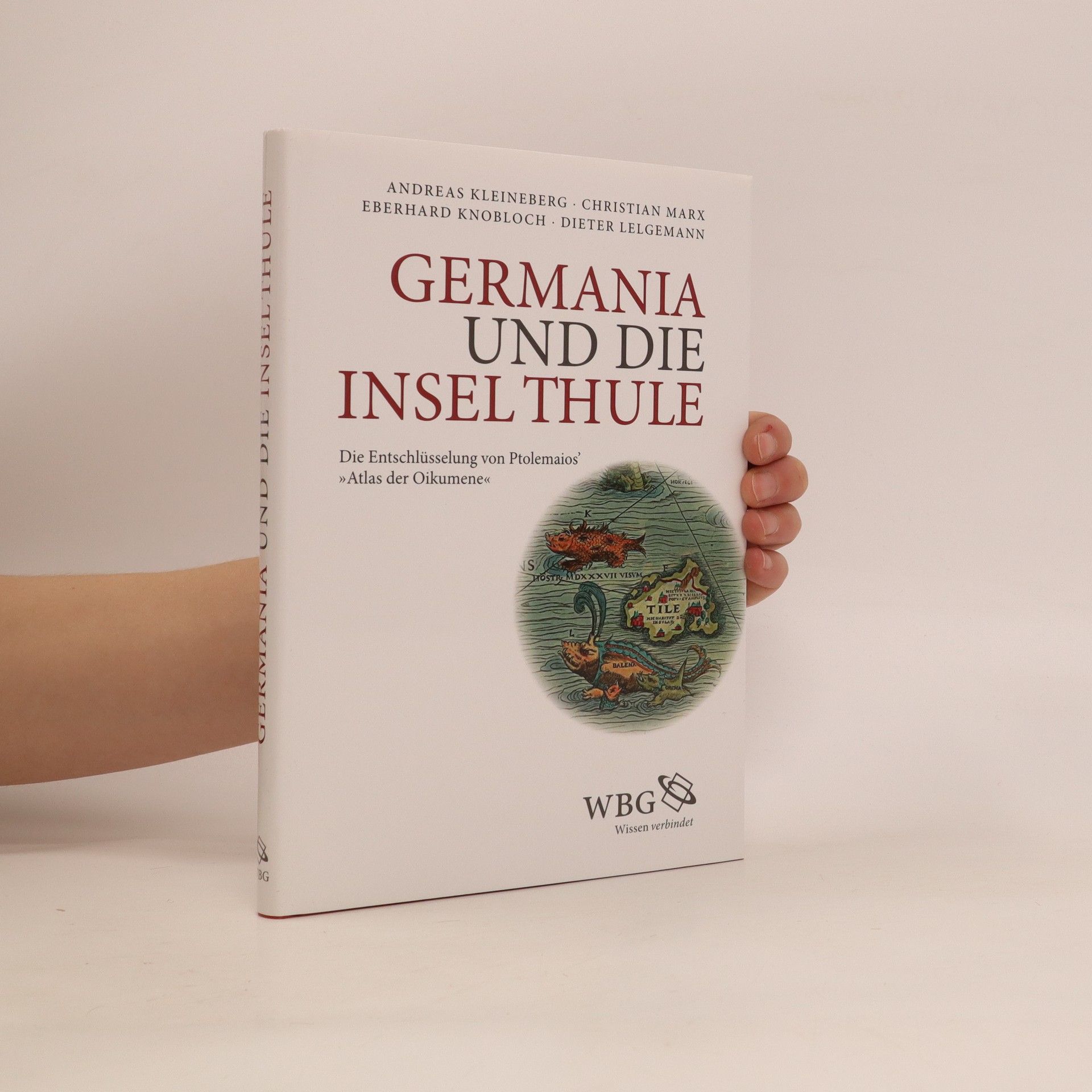

„It is one of the most puzzling riddles of antiquity“ galt seit 1952 für die Germanienkarte in der „Geographie“ des Klaudios Ptolemaios aus dem zweiten Jh. n. Chr. Unzählige Versuche wurden unternommen, um seinen „Atlas der Oikumene“ zu entschlüsseln. Doch was ist daran so rätselhaft? Die Schrift des großen Mathematikers und Geographen enthielt mutmaßlich keine Landkarten, wohl aber mehrere Tausend Städtenamen mit Angabe ihrer geographischen Koordinaten, deren heutige Lage bislang weitgehend nicht enträtselt werden konnte. Durch interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Geodäten und Wissenschaftshistorikern ist es einem Forscherteam der TU Berlin gelungen, die Angaben für „Germania Magna“ und der sagenhaften Insel Thule zu decodieren. Das Ergebnis ist nichts weniger als revolutionär, weil sich praktisch Hunderte Verortungen erstmals schlüssig klären lassen. Das Weltbild der Antike muss hierdurch mit völlig neuen Augen betrachtet werden!

Eberhard Knobloch Bücher

Alexander von Humboldt, Franz Bopp Briefwechsel

- 176 Seiten

- 7 Lesestunden

Alexander von Humboldts Korrespondenz mit Franz Bopp, dem Begründer der Indogermanistik und dem wohl einflussreichsten Sanskritisten seiner Zeit, öffnet den Blick auf ein bislang kaum erforschtes Interessensgebiet des Naturforschers Humboldt. Angeregt durch die Sprachstudien seines Bruders Wilhelm, fand Alexander von Humboldt in der vergleichenden Sprachforschung ein Mittel, um der Frühzeit der Menschheitsentwicklung nachzuspüren. Der Gelehrte sah in den verschiedenen Sprachen die Wanderungen der Völker gespiegelt. So nutze er beispielsweise den Vergleich der Bezeichnungen von Nutzpflanzen als Beleg für Kulturkontakte alter Völker. Der Briefwechsel illustriert einerseits die kulturhistorische Neugier Humboldts, andererseits ist er ein Ausweis der detaillierten Gelehrsamkeit des Sprachforschers Bopp. Die Erkenntnisse dieses wissenschaftlichen Gespräches fanden ihren Niederschlag in Humboldts Werken, vor allem in den "Kritischen Untersuchungen über die historische Entwickelung der geographischen Kenntnisse von der Neuen Welt" und im "Kosmos". Die Briefe bieten die Möglichkeit, den Weg der Humboldt'schen Wissensgenerierung von der schriftlichen Kommunikation zum gedruckten Werk nachzuvollziehen. Der vorliegende Band umfasst 60 Briefe aus den Jahren 1816 bis 1859 sowie zwei Abhandlungen Humboldts zur Geschichte der Zahlzeichen in kritischer Edition. Die Korrespondenz wird durch zahlreiche Abbildungen illustriert.

Modelle

- 309 Seiten

- 11 Lesestunden

Modellbildung ist eine herausragende geistige Tätigkeit des Menschen. In den Wissenschaften kommt Modellen eine fundamentale Stellung zu, was sie zum Gegenstand intensiver Forschung macht. Die Autoren leisten Beiträge zur Aufklärung von Arten, Funktionen und Zwecken von Modellen, zum Verständnis ihres Wirklichkeitsbezugs und Wechselspiels mit Theorien, zur Erklärung ihrer handlungsleitenden, orientierenden und erkenntnisfördernden Kraft, zur Analyse des konstruktionalen Prozesses der Modellierung und zur Entwicklung eines differenzierten Modellbegriffs. Untersucht werden Rolle und Status von Modellbildungen in der Geschichte der Wissenschaften, der Einsatz von Modellen in den Technikwissenschaften sowie ausgewählte philosophische Modelle. Theoretische Modelle der Komplexitätsforschung und Kosmologie und ihr Zusammenhang mit unserem Weltbild werden ebenso erörtert wie kulturelle Wurzeln und Entwicklungen von Modellen in Mathematik, Chemie und Lebenswissenschaften.

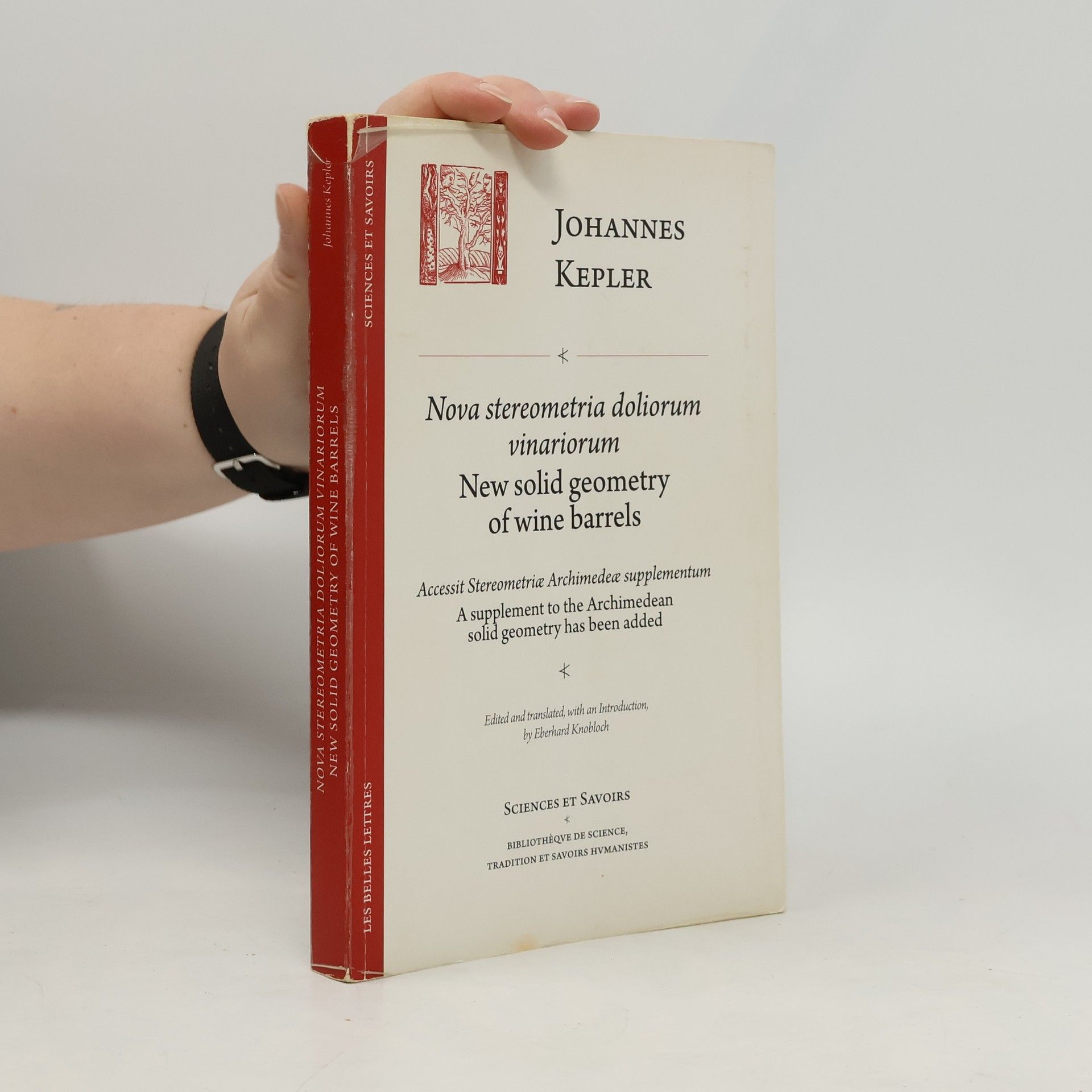

Sciences et Savoirs - 4: Nova Stereometria Doliorum Vinariorum / New Solid Geometry of Wine Barrels

Suivi de Accessit Stereometriae Archimedeae Svpplementvm / A supplement to ... Et Savoirs)

- 350 Seiten

- 13 Lesestunden

Johannes Kepler (1571-1630), the renowned astronomer and mathematician, is known for his three planetary laws. In 1615, he published his significant mathematical work, Nova stereometria doliorum vinariorum, which positioned him as a precursor to infinitesimal mathematics. In the dedication to his patrons, Kepler noted that his second marriage spurred him to write this treatise. While acquiring wine barrels for his new family, he was intrigued by how the seller used a single gauging rod indiscriminately, without considering the barrel shapes or performing calculations. This prompted Kepler to establish a geometrical foundation for accurate measurement, exploring Archimedes's results through the lens of indivisibles. Unbeknownst to him, Archimedes had previously employed a similar method in his correspondence with Eratosthenes, rediscovered in 1906. Kepler, however, expanded on these ideas, investigating the volumes of rotating surfaces like apples and lemons, and delving into the solid geometry of conoids and spheroids. His work also includes significant findings about the relationships between cylinders and conjugate conical frustums, ultimately demonstrating that the Austrian barrel has the largest volume for a given gauging length. The volume features the original Latin text alongside the first complete English translation, complemented by a comprehensive introduction detailing Kepler's life, works, and the key concepts of t