Georg Schneider Bücher

Alois Mertes (1921 - 1985)

- 571 Seiten

- 20 Lesestunden

Dr. Alois Mertes (1921–1985) war in den 1970er und frühen 1980er Jahren einer der einflussreichsten außenpolitischen Denker der Bundesrepublik Deutschland und ein bedeutender Vertreter des politischen Katholizismus. Seine Kindheit in der Pfalz, geprägt von der Nähe zu Frankreich und einer katholischen Sozialisation, führte ihn ins Auswärtige Amt. Von 1954 bis 1963 war er in Frankreich tätig und trug zur Verbesserung des deutsch-französischen Verhältnisses bei. In Moskau konzentrierte sich seine Arbeit auf sowjetische Außen- und Deutschlandpolitik. Nach seiner Rückkehr in die Zentrale des Auswärtigen Amtes widmete er sich der Abrüstungspolitik, insbesondere dem Atomwaffensperrvertrag, und förderte die Entspannungspolitik. Während seiner diplomatischen Laufbahn baute er Verbindungen zur Politik auf und beriet Unionspolitiker wie Rainer Barzel. Unter Ministerpräsident Helmut Kohl konnte er als Bevollmächtigter von Rheinland-Pfalz direkt Einfluss auf die Union und die Ostverträge nehmen. 1972 wurde er Bundestagsabgeordneter, und zehn Jahre später Staatsminister im Kabinett Kohl. Mertes prägte die Außen- und Deutschlandpolitik der CDU und CSU und förderte die Annäherung von Union und FDP in Zeiten des Ost-West-Konflikts. Er verstand die Teilung Deutschlands und Europas als ein Problem der Freiheit und des Selbstbestimmungsrechts. Die Analyse seines umfangreichen Nachlasses beleuchtet sein diplomatisches und politisches Denken sowie

Die Liebe in Versen

- 124 Seiten

- 5 Lesestunden

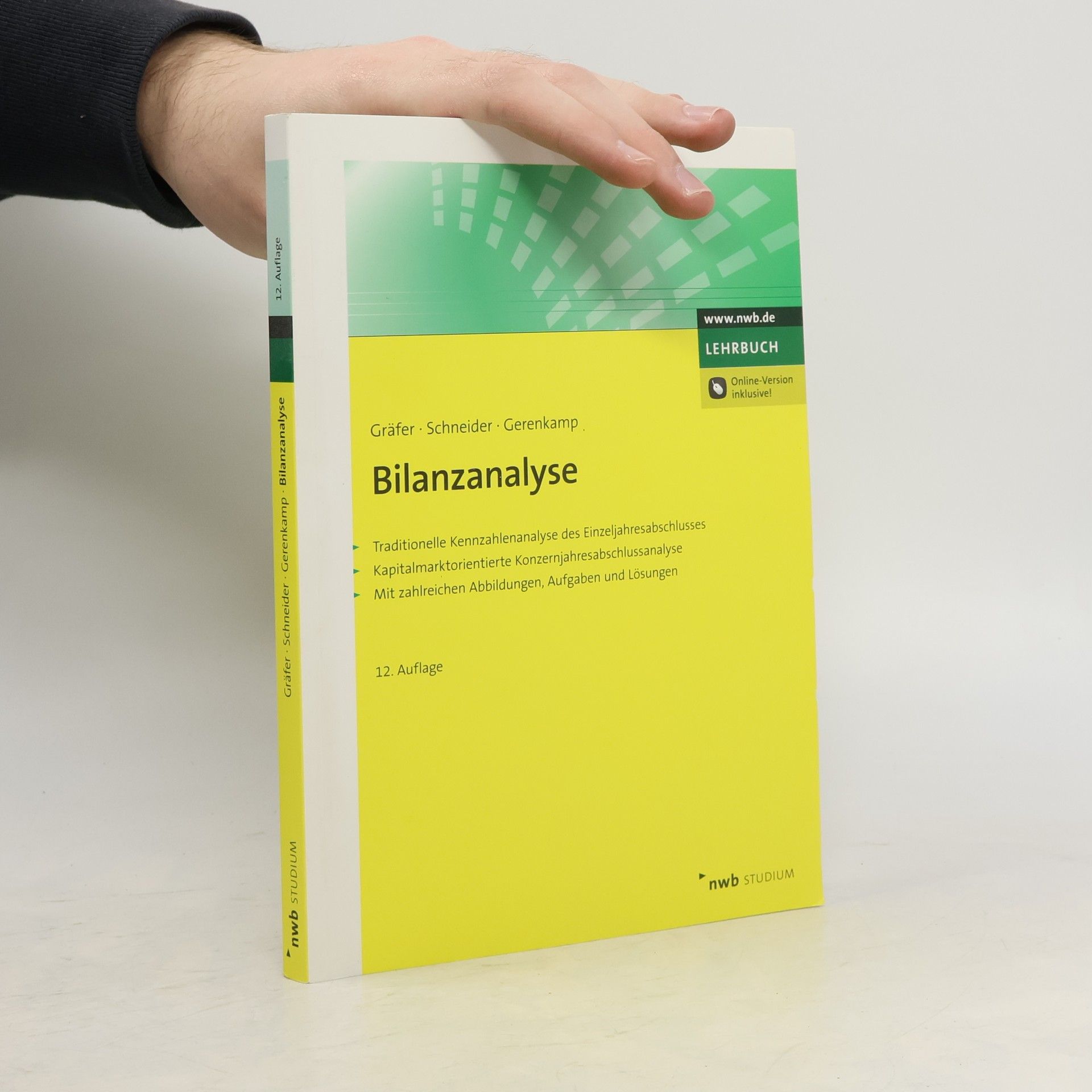

nwb Studium: Bilanzanalyse

Lehrbuch - Online-Version inklusive! Traditionelle Kennzahlenanalyse des Einzeljahresabschlusses, Kapitalmarktorientierte Konzernjahresabschlussanalyse, Mit zahlreichen Abbildungen, Aufgaben und Lösungen; 12. Auflage

- 208 Seiten

- 8 Lesestunden