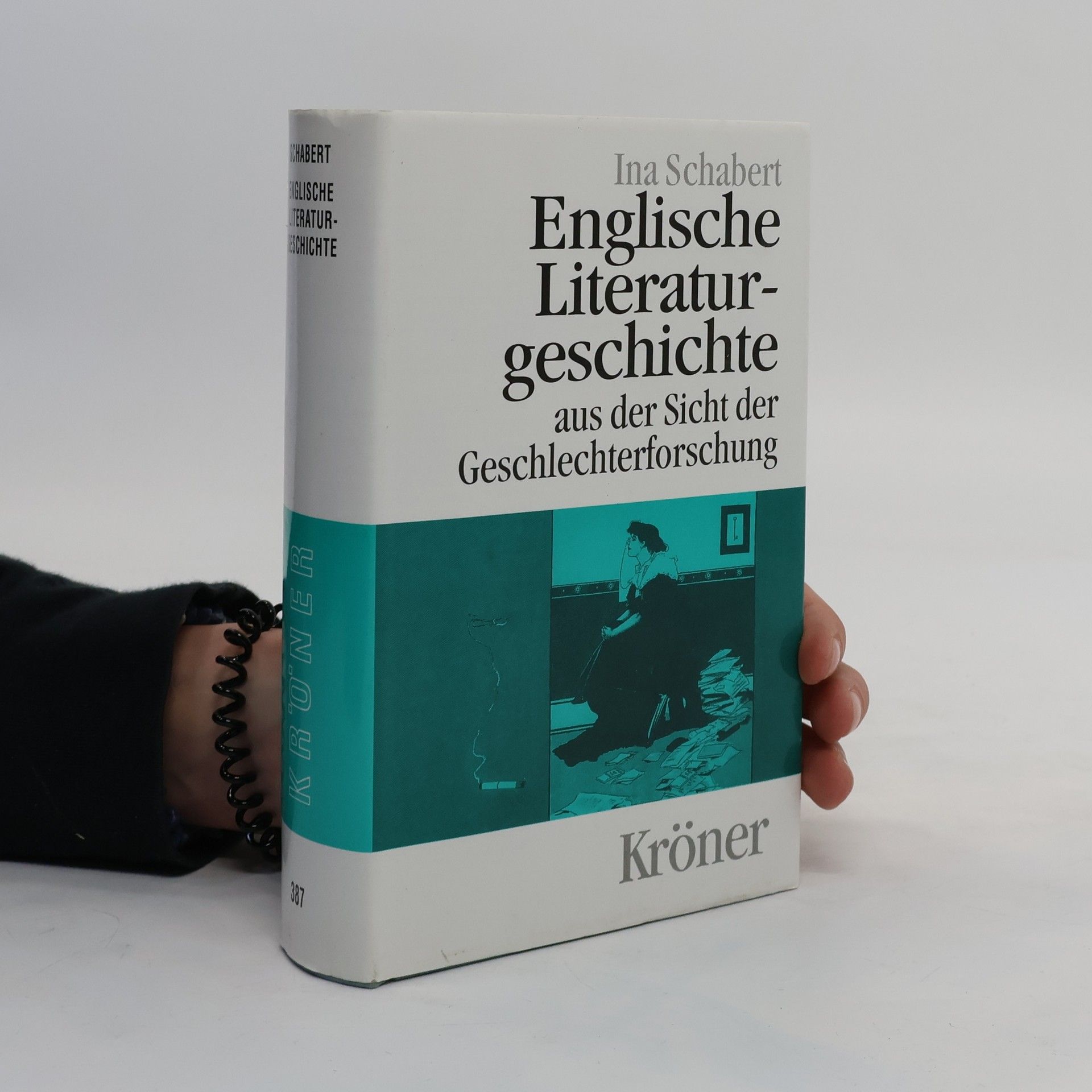

Englische Literaturgeschichte

- 682 Seiten

- 24 Lesestunden

Diese Geschichte der englischen Literatur zwischen 1560 und 1900 legt den Schwerpunkt der Betrachtung auf den Aspekt der Geschlechterdifferenz. Statt der traditionellen literaturgeschichtlichen Aneinanderreihung von „Meisterwerken großer Autoren“ zu folgen, widmet sie sich der reichen Fülle literarischen Lebensstoffs. Auf einen knappen Abriß der sich wandelnden Konzeptionen von Männlichkeit und Weiblichkeit zwischen 1560 und 1900 folgen vier große Epochenkapitel. Auskunft über explizite Geschlechter-Konzepte in literarischen Texten, über literatur-soziologische Geschlechterkonstellationen, über die literarische Imagination des Begehrens zwischen den Geschlechtern sowie über männliche und weibliche Domänen literarischen Schaffens geben jeweils fünf stoffreiche Unterkapitel. Ein ausführliches Literaturverzeichnis sowie ein detailliertes Namen-und-Werke-Register beschließen den Band.