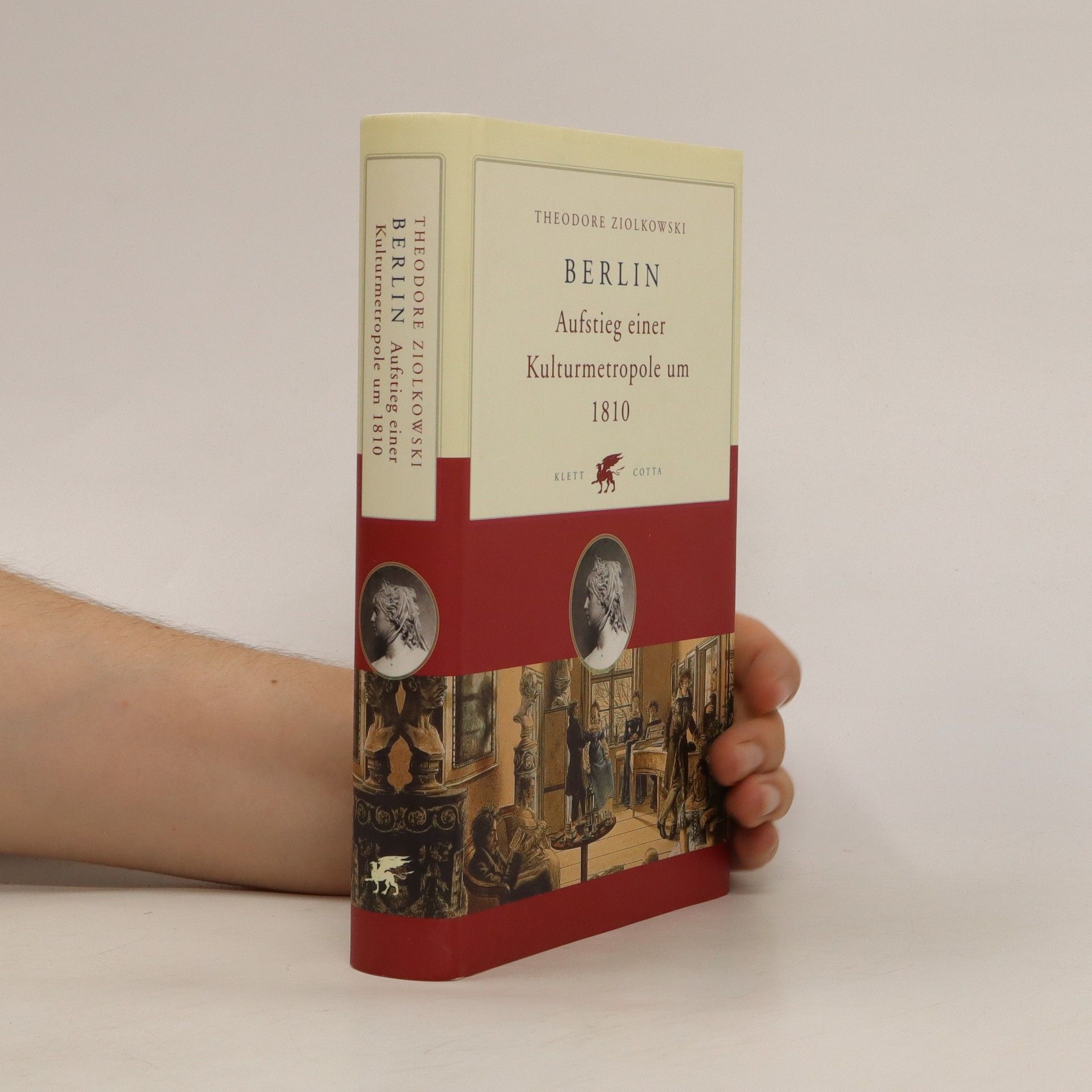

Berlin

- 326 Seiten

- 12 Lesestunden

Ob heute die aktuelle Rede einer Berliner Republik zutreffend ist, wird zur Nebensächlichkeit angesichts der Bedeutung, die Berlin vor etwa 200 Jahren errang: eine Weltmetropole des Geistes und der Kultur. Dieses andere, hochkultivierte Berlin und die Geniezeit der deutschen Geistesgeschichte zwischen Spätaufklärung, Klassik und Romantik läßt der amerikanische Literatur- und Kulturwissenschaftler Theodore Ziolkowski vor dem geistigen Auge seiner Leser entstehen. Berlin und Preußen hatte bei Jena und Auerstedt 1806 deprimierende Niederlagen, ihren Peloponnesischen Krieg erlitten. Doch die Gründung der Universität und die literarische Öffentlichkeit, die sich in Zeitungen, Zeitschriften und Salons entfaltete, ließ Berlin zum geistigen Zentrum werden. In Europa festigte sich das Aperçu von den Deutschen als einem Volk der Dichter und Denker, die ihre Revolutionen im Kopf machten, zu einem Mythos - schicksalhaft verknüpft mit Berlin, dem Spree- Athen. Theodore Ziolkowski spricht kulturgeschichtlich interessierte Leser an und zeigt am Beispiel von Berlin, daß eine Metropole, die lange Zeit zu einer der führenden Hauptstädte der Welt gehörte, nie ganz aus der Geschichte abtritt, selbst wenn sie - wie während des Kalten Kriegs - im Schlagschatten der Geschichte geistig und kulturell überwintern mußte.