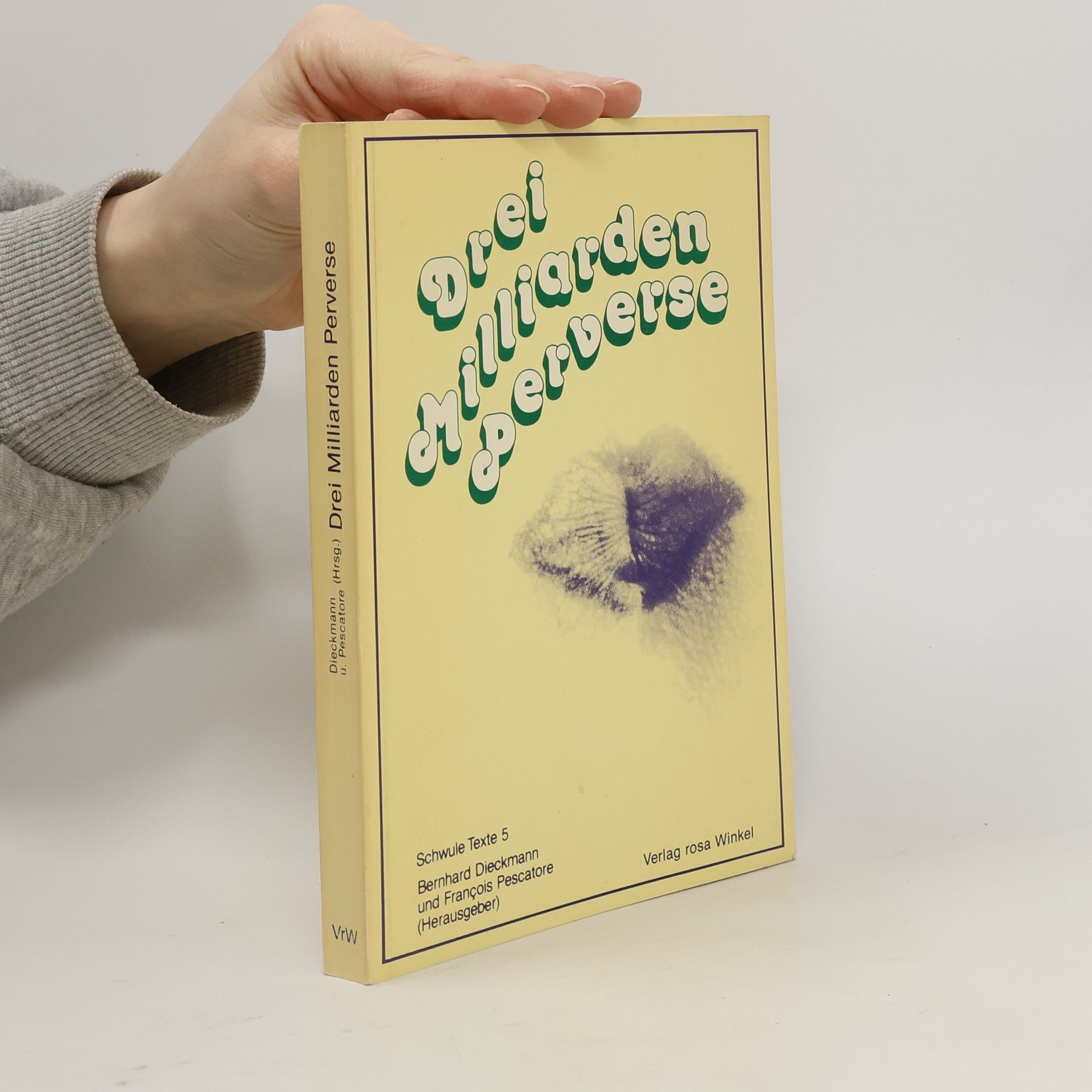

Schwule Texte - 5: Drei Milliarden Perverse

- 185 Seiten

- 7 Lesestunden

Religions-politischer Diskurs im Kontext der mimetischen Theorie; Deutsch-Italienische Fachtagung der Guardini Stiftung in der Villa Vigoni, 18.-22. Oktober 1999

The recent surge in violence characterized by xenophobia, racism, and nationalism across various European nations is explored through diverse contributions from social science experts. These scholars delve into the underlying causes and motivations behind this troubling trend, focusing on Europe’s unique economic and sociopolitical challenges, supported by case studies from multiple countries. The book also examines whether violence is predominantly a youth issue that educators should address. It aims to enhance research on nationalism and racism, primarily through an anthropological lens, while also investigating the roots and manifestations of youth violence within educational contexts. Key topics include new racism and nationalism, the interplay between violence, religion, and civilization, and the theoretical challenges posed by ethnosocial conflicts in Europe. Contributions discuss inclusion and exclusion dynamics, historical racial violence, and the role of media in perpetuating racism. The text further analyzes youth violence through qualitative studies of hooligan groups and the experiences of Turkish students in Dutch schools. It also highlights reconciliation efforts in Ireland and critiques the misogynistic violence linked to European border policies. Overall, the work provides a comprehensive examination of the complex interplay between violence, identity, and societal structures in contemporary Europe.