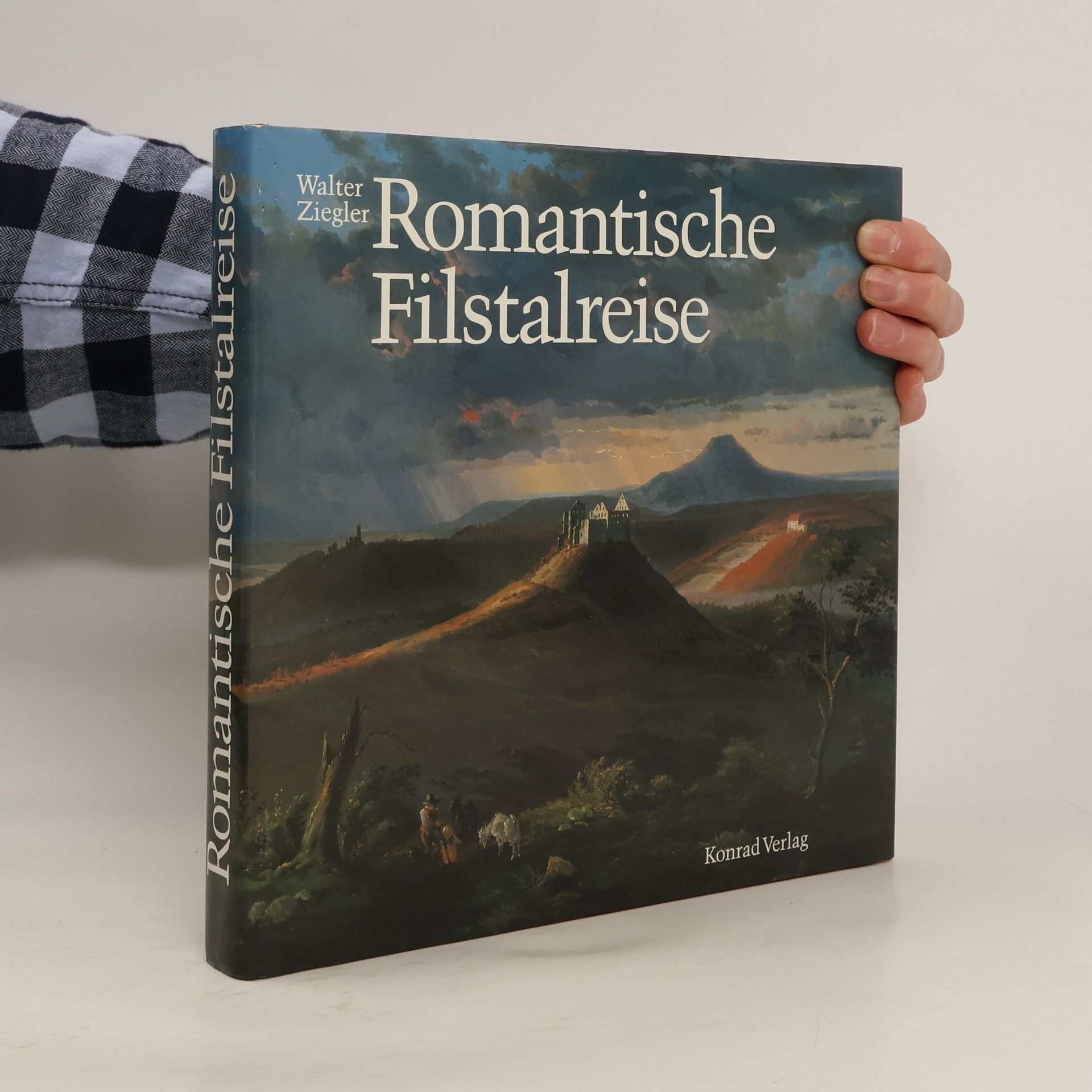

Walter Ziegler Bücher

Hohenstaufen/Helfenstein. Historisches Jahrbuch für den Kreis Göppingen / Hohenstaufen/Helfenstein

Historisches Jahrbuch für den Kreis Göppingen

- 364 Seiten

- 13 Lesestunden

Die Geschichte in und um Göppingen wird lebendig erforscht und in diesem Band umfassend beleuchtet. Die Beiträge decken eine breite zeitliche und thematische Palette ab, von spätromanischer Keramik mit außergewöhnlichen Formen bis hin zur wenig beachteten Geschichte einer evangelischen Gemeinde. Die Göppinger Jugend in der Weimarer Republik wird ebenso thematisiert wie die Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei zwischen 1938 und 1945. Zudem werden der erste Verschönerungsverein Württembergs und die Folgen des Schiffsuntergangs des amerikanischen Dreimasters "Floridan" behandelt. Auch der Pädagoge Schubart und sein aufklärerisches Wirken finden Erwähnung. Kleinere Beiträge von verschiedenen Autoren ergänzen die Themenvielfalt. So wird beispielsweise ein spätromanisches Keramikaquamanile aus Göppingen um 1300 vorgestellt, sowie die Geschichte von Maitis im Mittelalter und die jüdische Ansiedlung im 16. Jahrhundert. Es werden Einblicke in Schubarts pädagogische Tätigkeit in Geislingen gegeben und die Gründung des Drackensteiner Verschönerungsvereins von 1838 thematisiert. Weitere Themen sind die Jugend in Göppingen in den 1920er Jahren, die NS-Vergangenheit ehemaliger Ausbilder der Bereitschaftspolizei und die Biografien von Kapuzinern und Seelsorgern. Auch archäologische Funde und anthropologische Untersuchungen aus der Region werden behandelt, was einen facettenreichen Blick auf die Geschichte und Kultur Göppingens ermöglich

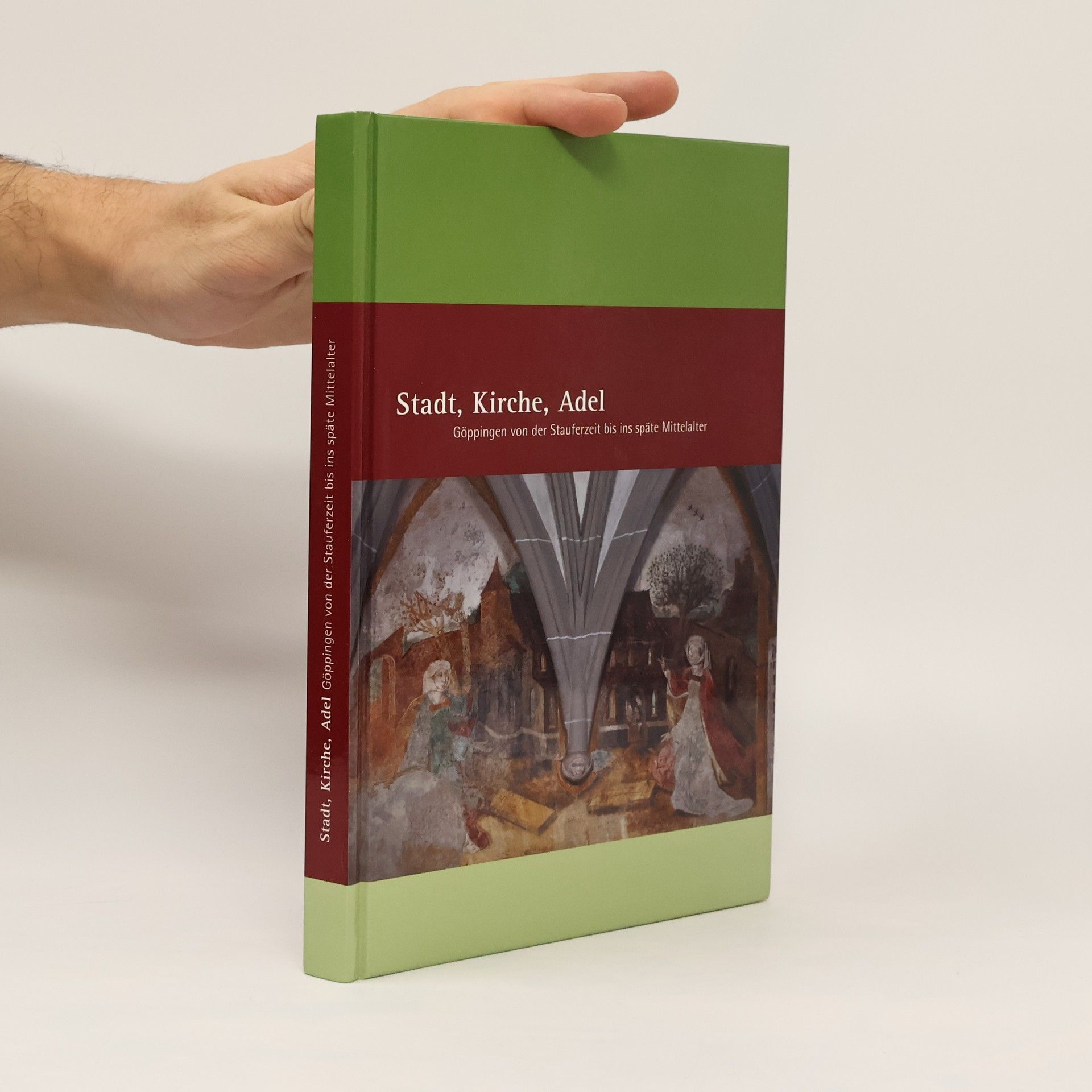

Stadt, Kirche, Adel

- 208 Seiten

- 8 Lesestunden