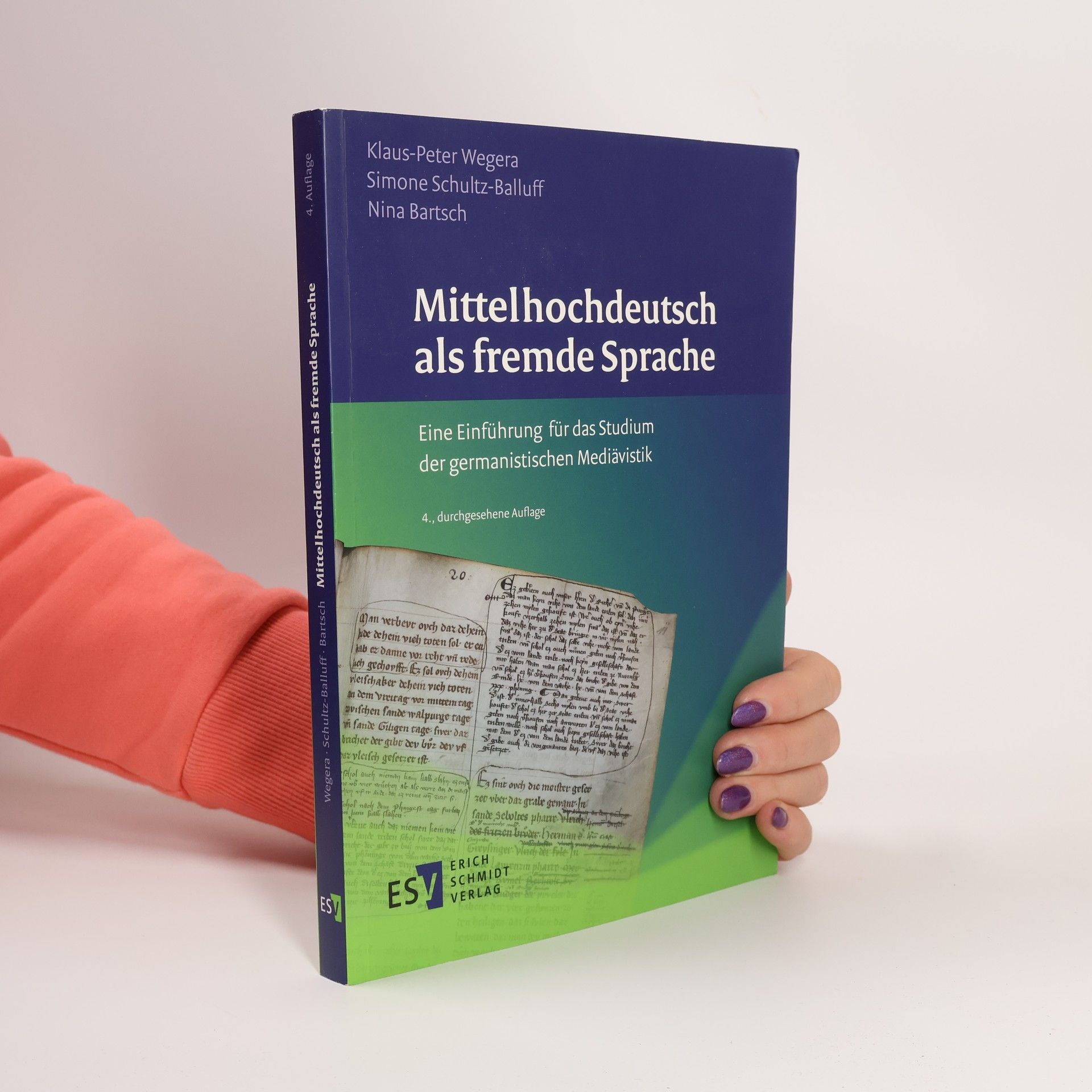

Mittelhochdeutsch als fremde Sprache

Eine Einführung für das Studium der germanistischen Mediävistik

Mittelhochdeutsch ist keine Fremdsprache! Dennoch wird es von vielen Erstsemestern als fremde Sprache erfahren, zumal Mittelhochdeutsch im schulischen Unterricht kaum noch ernsthaft thematisiert wird. Hier setzt das vorliegende Lehrwerk an. Neugier und Interesse für das Fach Mediävistik in seinen zahlreichen Facetten aufrechtzuerhalten und zu fördern und die Scheu vor der als fremd empfundenen Sprache und Schrift zu nehmen, sind die Ziele. Das Mittelhochdeutsche wird unter Nutzung fremdsprachendidaktischer Methoden und Erkenntnisse erschlossen. Entsprechend dem zugrunde gelegten integrativen Ansatz wird Grammatikvermittlung nicht als Selbstzweck verstanden. Dies bedeutet die Konzentration auf die für die Lernziele relevante Vermittlung von Grammatik. Funktional eingebundene Fragen zur Texterschließung, Wortschatzübungen sowie Darstellungen und Aufgaben zur Grammatik dienen immer der Initialisierung von Lernprozessen, an deren Ende Textverstehen und Übersetzungskompetenz stehen. Das Lehrwerk versteht sich als Einführung, die eine solide Basis für das Studium der germanistischen Mediävistik legt. Für die 4. Auflage sind die Verweise auf das ‚elearning limit‘ präzisiert worden, um dessen Nutzung zu erleichtern. Weiterhin unterstützt die Audiobegleitung das eigenständige Lesen und Sprechen der Texte.