Die Weihnachtsgeschichte des Lukasevangeliums entfaltet nicht einfach zeitlose Bilder, die die Herzen bewegen, sondern ist eine aktuelle Botschaft des Friedens. Rudolf Pesch übersetzt den biblischen Originaltext neu ins Deutsche und legt ihn Vers für Vers so aus, dass neues Licht auf den alten Text fällt und seine Botschaft der Hoffnung für unsere Zeit wieder deutlich wird.

Rudolf Pesch Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

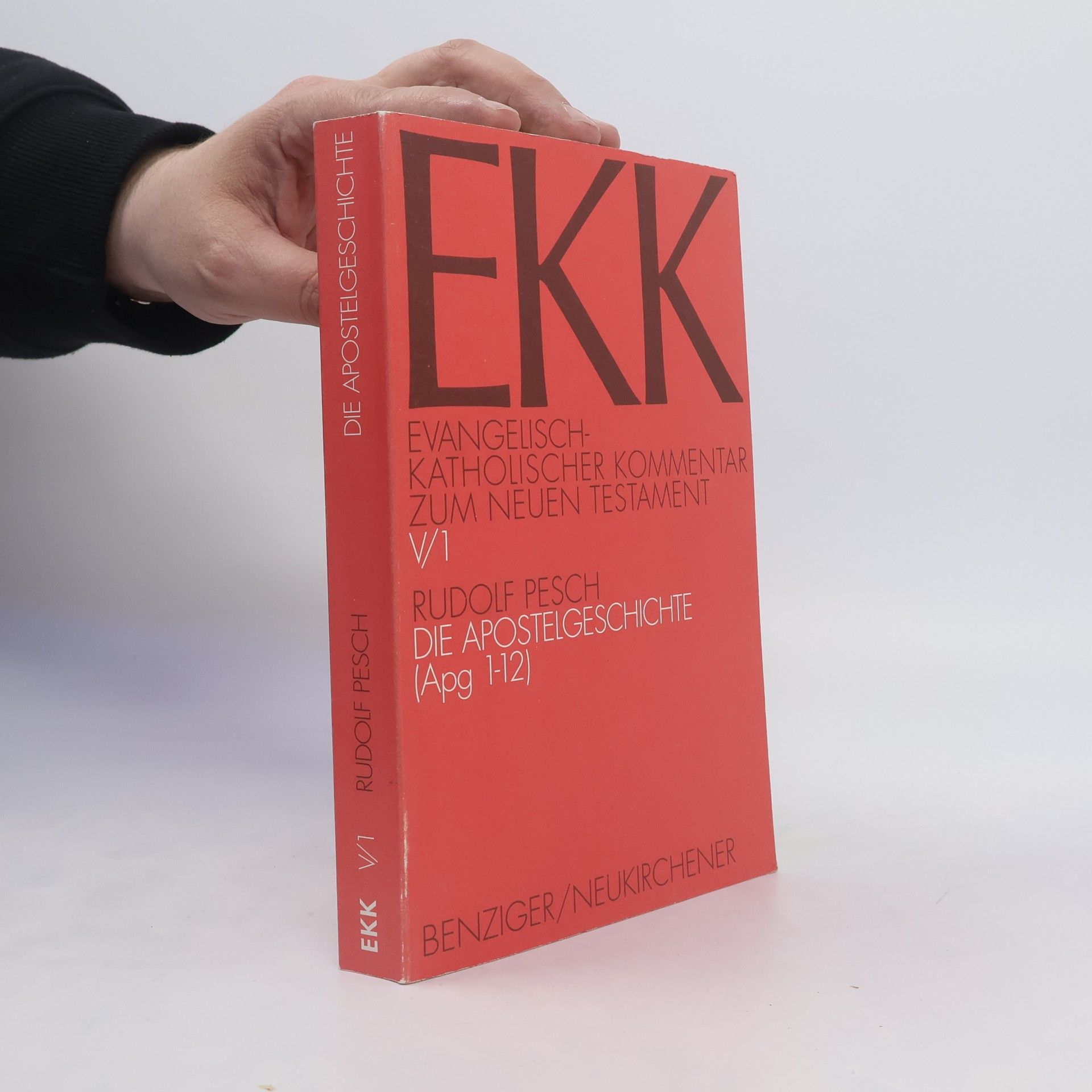

Die Apostelgeschichte hat in der Gegenwart, da nicht nur die R|ckfrage nach der tatsächlichen Anfangsgeschichte der Kirche, sondern auch die Frage nach deren Massgeblichkeit f|r das gegenwärtige Leben ihrer Gemeinden neu belebt wurde, als das wichtigste geschichtstheologische Dokument des Kanons ihre Wirkung wieder geltend gemacht. Der Auslegung der Apostelgeschichte hat sich die neutestamentliche Forschung seit einiger Zeit mit verstärktem Engagement zugewandt. In dieser Situation setzt der Kommentar von Rudolf Pesch deutliche Der |berlieferungsgeschichtlichen Sichtung der vom Acta-Verfasser gesammelten und bearbeiteten Tradition wird ebenso starke Aufmerksamkeit geschenkt wie der redaktionskritischen Erfassung der Theologie des zweiten Bandes des lukanischen Doppelwerkes. Die Auslegung der Texte wird nach Möglichkeit bis zur Frage nach der Gegenwartsbedeutung des kanonischen Zeugnisses vorangetrieben; zentrale Texte werden durch ihre Wirkungsgeschichte in den folgenden Jahrhunderten zusätzlich erhellt. Der Kommentar nimmt mit der ihm eigenen Intensität die Frage auf, welche die Apostelgeschichte selbst ihm im Munde des Philippus bei dessen Begegnung mit dem äthiopischen Kämmerer als Leitfaden f|r seine Bem|hung 'Verstehst du auch, was du liest?' (10,30) Der Leser wird in die Bem|hung zu diesem Verstehen hineingenommen.

„Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria“, sagt das Credo. Was bedeutet das? Anhand der Kindheitsgeschichte im Matthäus-Evangelium zeigt der Autor, Rudolf Pesch, dass die Kirche als Wunder des Heiligen Geistes der Schlüssel zum Verständnis der Jungfrauengeburt ist. Pesch, Professor für neutestamentliche Exegese bis 1984, betrachtet diesen Glaubenssatz als eine Herausforderung für das moderne Bewusstsein, das oft Schwierigkeiten hat, ihn zu akzeptieren. Viele Gläubige empfinden ihn als ein Relikt aus einer vormodernen Zeit, das im Widerspruch zur naturwissenschaftlich geprägten Gegenwart steht. In seiner exegetischen Studie „Über das Wunder der Jungfrauengeburt“ präsentiert Pesch ein Musterbeispiel für genaues Lesen biblischer Texte. Er lässt die Texte ohne Vorurteile zu Wort kommen und zeigt auf, wie der Evangelist durch die Heilserfahrungen seiner Gemeinde zu einer messianischen Exegese alttestamentlicher Verheißungen gelangt. Frühjüdische Texte spielen dabei eine entscheidende Rolle und belegen die sachliche Zusammengehörigkeit von Altem und Neuem Testament sowie die Kontinuität der jüdisch-christlichen Glaubensgeschichte. Die Jungfrauengeburt des Messias wird so als unverzichtbarer Schlüssel für das Verständnis der Person Jesu und der christlichen Gemeinde erkennbar. Das Buch bietet wichtige Einsichten zu den weihnachtlichen Texten, Gesprächsimpulse zur christlich-jüdischen Verständigung über

Die Apostelgeschichte hat in der Gegenwart, da nicht nur die Ruckfrage nach der tatsachlichen Anfangsgeschichte der Kirche, sondern auch die Frage nach deren Massgeblichkeit fur das gegenwartige Leben ihrer Gemeinden neu belebt wurde, als das wichtigste geschichtstheologische Dokument des Kanons ihre Wirkung wieder geltend gemacht. Der Auslegung der Apostelgeschichte hat sich die neutestamentliche Forschung seit einiger Zeit mit verstarktem Engagement zugewandt. In dieser Situation setzt der Kommentar von Rudolf Pesch deutliche Akzente: Der uberlieferungskritischen Sichtung der vom Acta-Verfasser gesammelten und bearbeiteten Tradition wird ebenso starke Aufmerksamkeit geschenkt wie der redaktionskritischen Erfassung der Theologie des zweiten Bandes des lukanischen Doppelwerks. Die Auslegung der Texte wird nach Moglichkeit bis zur Frage nach der Gegenwartsbedeutung des kanonischen Zeugnisses vorangetrieben; zentrale Texte werden durch ihre Wirkungsgeschichte in den folgenden Jahrhunderten zusatzlich erhellt. Der Kommentator nimmt mit der ihm eigenen Intensitat die Frage auf, welche die Apostelgeschichte selbst ihm im Munde des Philippus bei dessen Begegnung mit dem athiopischen Kammerer als Leitfaden fur seine Bemuhung vorgibt: 'Verstehst du auch, was du liest?' (10, 30) Der Leser wird in die Bemuhung zu diesem Verstehen hineingenommen.

German