Ziel der Autorin ist es zunächst, anhand der Mezentius-Passagen in der 'Aeneis' bei gleichzeitiger Berücksichtigung der zugrundeliegenden literarischen Tradition ein Gesamtbild der Gestalt zu gewinnen. Es folgt die Untersuchung des historisch-antiquarischen Quellenmaterials zur Mezentius-Sage, auf deren Hintergrund die Eigenart und Absicht der Vergilischen Konzeption herausgearbeitet wird. Der letzte Teil ist vor allem der Beziehung Mezentius-Turnus gewidmet; die vergleichende Betrachtung ihres Sterbens mündet in den Versuch einer Deutung der Schlussszene der 'Aeneis', der auf die Ueberwindung einer alten Kontroverse innerhalb der Vergilforschung ausgerichtet ist.

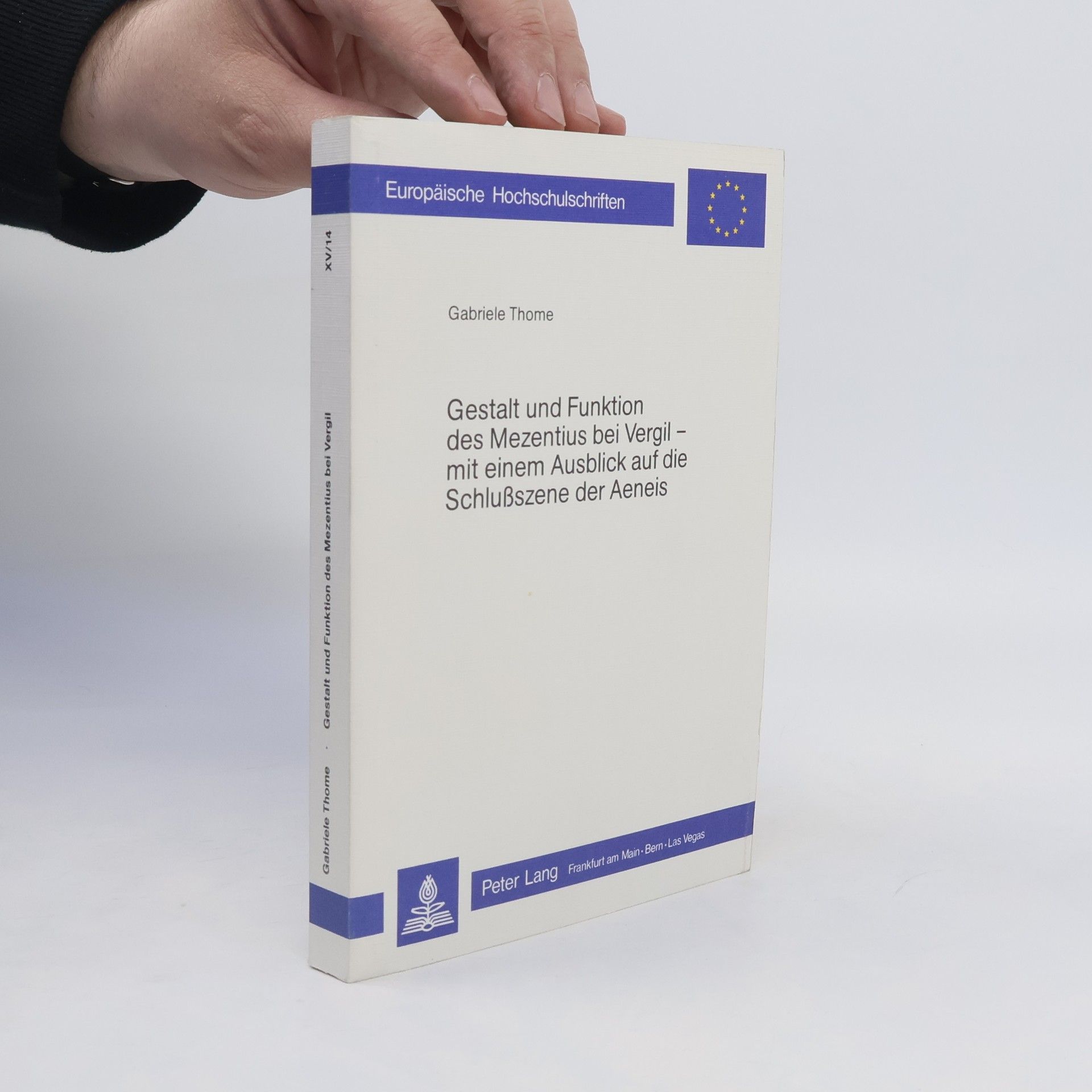

Gabriele Thome Bücher