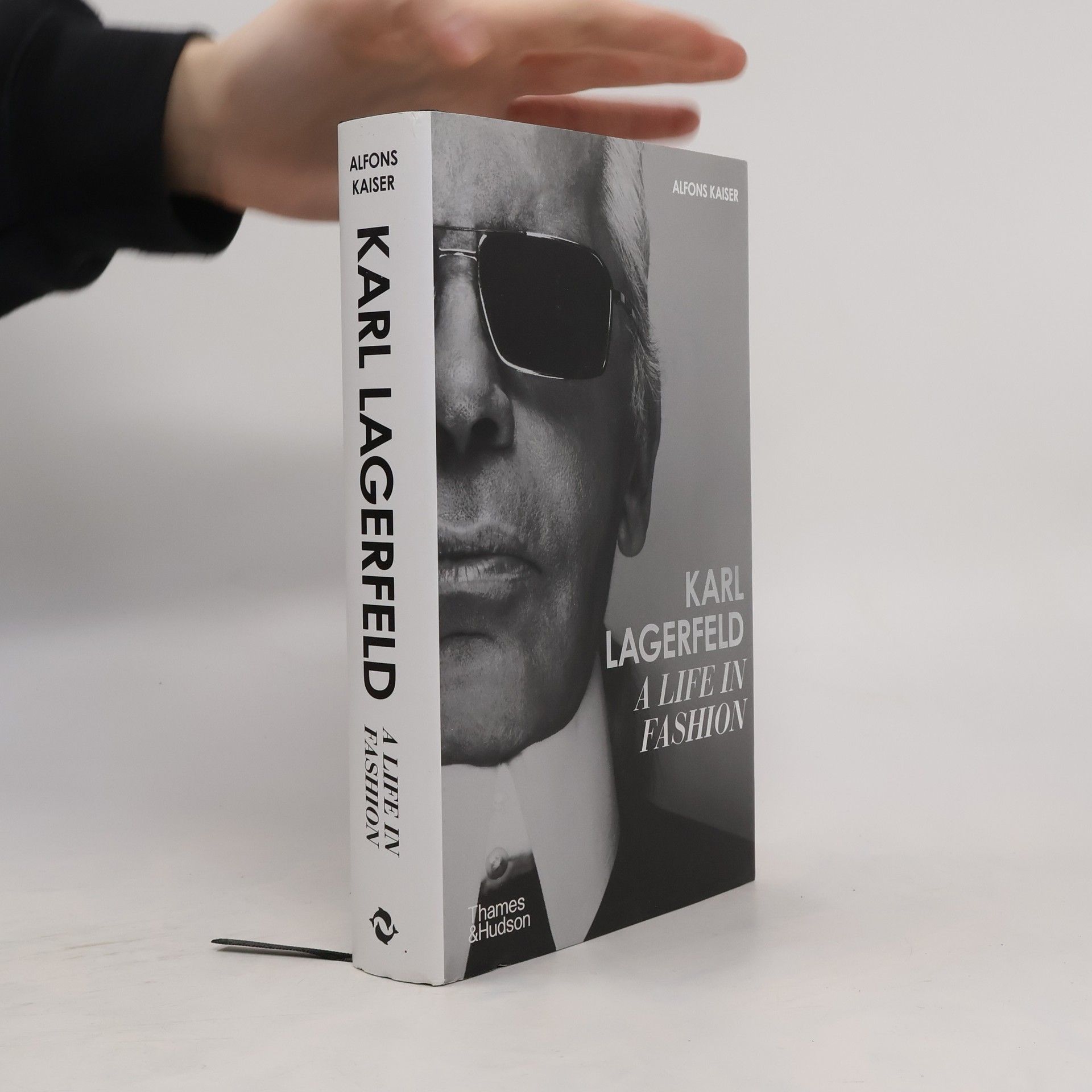

A revelatory biography of Karl Lagerfeld, introducing readers to the public and private life of the charismatic designer Karl Lagerfeld lived a very public life. He shaped the Chanel and Fendi brands for decades, and his wit and wisdom amused and informed the world. Yet despite a massively public persona, his hinterland remained unknown. What is the truth behind this larger-than-life but enigmatic figure? The journalist and fashion specialist Alfons Kaiser met Lagerfeld on numerous occasions. He has now written the first authoritative biography on this fascinating character, whose life has always been marked by elements of secrecy. From his parents' links with the Nazi regime to Lagerfeld's last days in the company of only his closest friends, this book - the result of unprecedented archival and field work - divulges all the facets of a passionate artist and workaholic: the precocious boy who preferred to draw in the attic rather than play with his peers; the son who quarrelled with his parents but never got away from them; the competitor of Yves Saint Laurent, whom he outshone in the end; the brother, uncle, friend; and finally, the partner of Jacques de Bascher, the great love of his life.

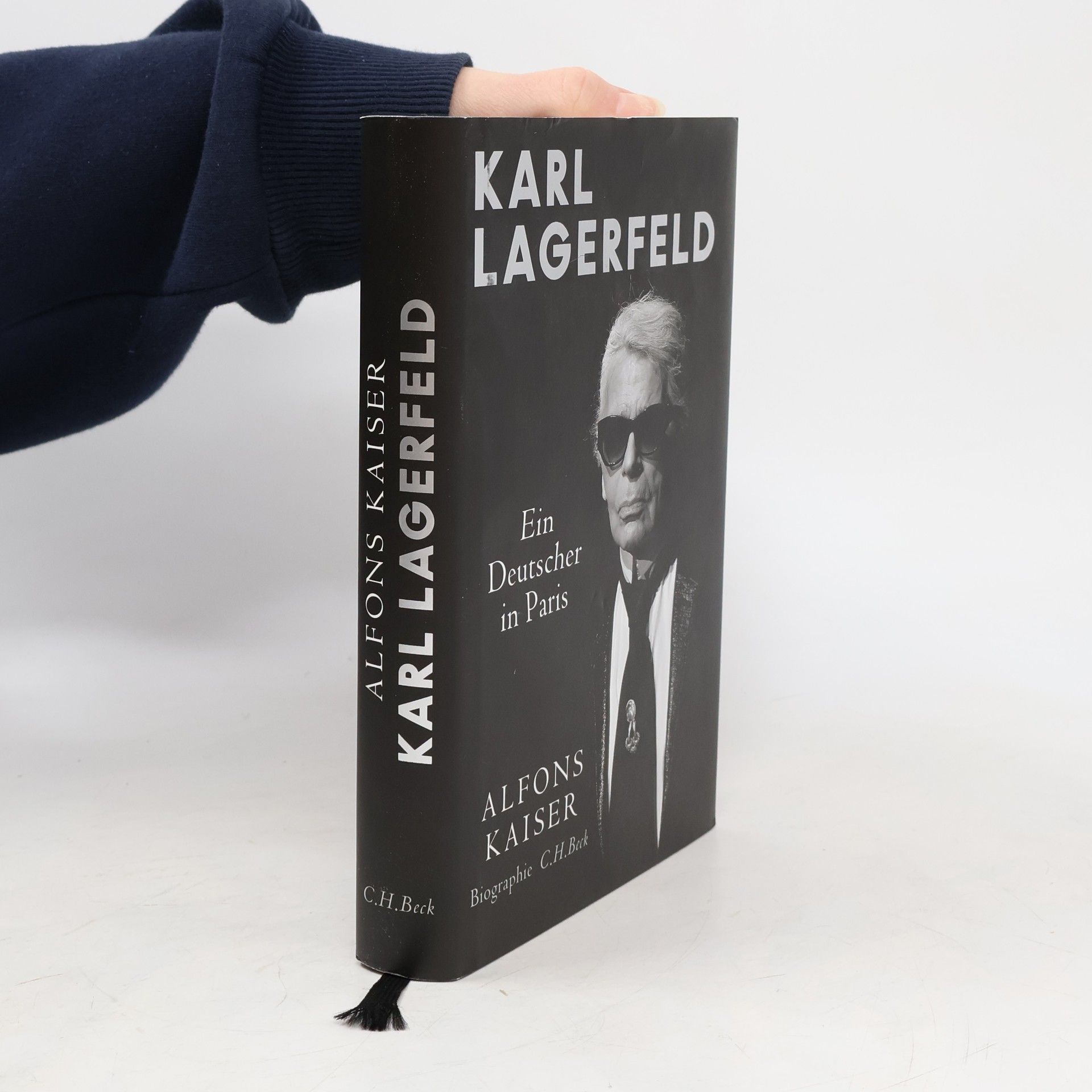

Alfons Kaiser Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

„ES FÄNGT MIT MIR AN, UND ES HÖRT MIT MIR AUF.“ Karl Lagerfeld stilisierte sich selbst zum lebenden Logo und zu einem Mythos der Modewelt. F. A. Z.-Redakteur Alfons Kaiser, der Lagerfeld seit langem kannte, stellt in dieser Biographie anhand vieler bislang unbekannter Quellen den charismatischen Modeschöpfer vor. Und er erklärt die vielen Rollen seines Lebens: den jugendlichen Außenseiter im norddeutschen Flachland, das weltgewandte Genie in Paris, den unermüdlichen Zeichner, begeisterten Fotografen, leidenschaftlichen Büchersammler und den preußisch disziplinierten Workaholic. Was steckt hinter dieser überlebensgroßen Figur, die trotz aller Kommunikationslust die eigene Lebensgeschichte geheim hielt? Alfons Kaiser kommt in dieser Biographie dem Menschen Lagerfeld nahe: dem frühreifen Jungen, der lieber auf dem Dachboden zeichnete, als mit Altersgenossen zu spielen; dem Sohn, der mit seinen Eltern stritt, aber nie von ihnen loskam; dem Konkurrenten von Yves Saint Laurent, den er am Ende überstrahlte; dem Bruder, Onkel, Freund - und schließlich dem Partner von Jacques de Bascher, der großen Liebe seines Lebens. Die erste umfassende deutschsprachige Biographie Alfons Kaiser kannte Karl Lagerfeld persönlich Der Darstellung liegen über 100 Interviews mit Freunden, Verwandten, Mitarbeitern und anderen Zeitzeugen zugrunde Erstmals wurden hier unbekannte Fotos, Briefe und Dokumente ausgewertet

Poncho, Parka, Prada-Täschchen

Kleines Glossar der unentbehrlichen Kleidungsstücke

Warum tragen Architekten Fliegen? Wer hat den Smoking erfunden? Warum wurde die Krawatte nach den Kroaten benannt? Wer bestimmt die Jeans-Trends? Sind Dirndl wirklich aus der Mode gekommen? Diese und viele weitere Fragen beantwortet der vorliegende Band über Geschichte und Gegenwart von fünfzig Kleidungsstücken. Ob Caprihose oder Minirock, Windel oder Jogginganzug, Parka oder Brautkleid, Poncho oder Moonboots: alle Kleidungsstücke werden informativ und unterhaltsam beschrieben. Die Autoren zeigen anhand der ausgewählten Beispiele, wie Mode entsteht und welche Gültigkeit sie für das Leben der Menschen beansprucht. So weisen viele Fragen, die hier beantwortet werden, über sich selbst hinaus: Welche Aufgabe hat der Sarong in seinen Ursprungsländern? Wie wurden die Springerstiefel zu Symbolen der Subkultur? Warum wurde der Bikini nach dem Atoll benannt? Und nicht zuletzt: Warum tragen Richter Roben?

Daß Namen, besonders Vornamen, tiefere Bedeutung haben, wissen wir, und auch, daß die, die sie tragen, sie sich in den seltensten Fällen selbst ausgewählt haben. Vornamen sind Stoff für Anekdoten, für Wahrsager und Wissenschaftler, für Psychologen und Soziologen, für Väter, Mütter, Kinder. Sie bekümmern die staatlichen Behörden, sind Anlaß juristischer Auseinandersetzungen und elterlicher Kriegserklärungen. § Warum trägt ein Kind den Namen des Vaters, eines Filmstars oder einer Heiligen? Warum haben deutsche Kinder französische Namen, amerikanische Kinder spanische und japanische Kinder amerikanische Vornamen? Welche Rolle spielen Geschichte und Nostalgie, Tradition und Moden, Idole, Sehnsüchte, Magie, Sitten und Gebräuche, Sprache und Wortklang bei der Wahl des Namens? Machen Vornamen den Träger glücklich? Oder neurotisch?