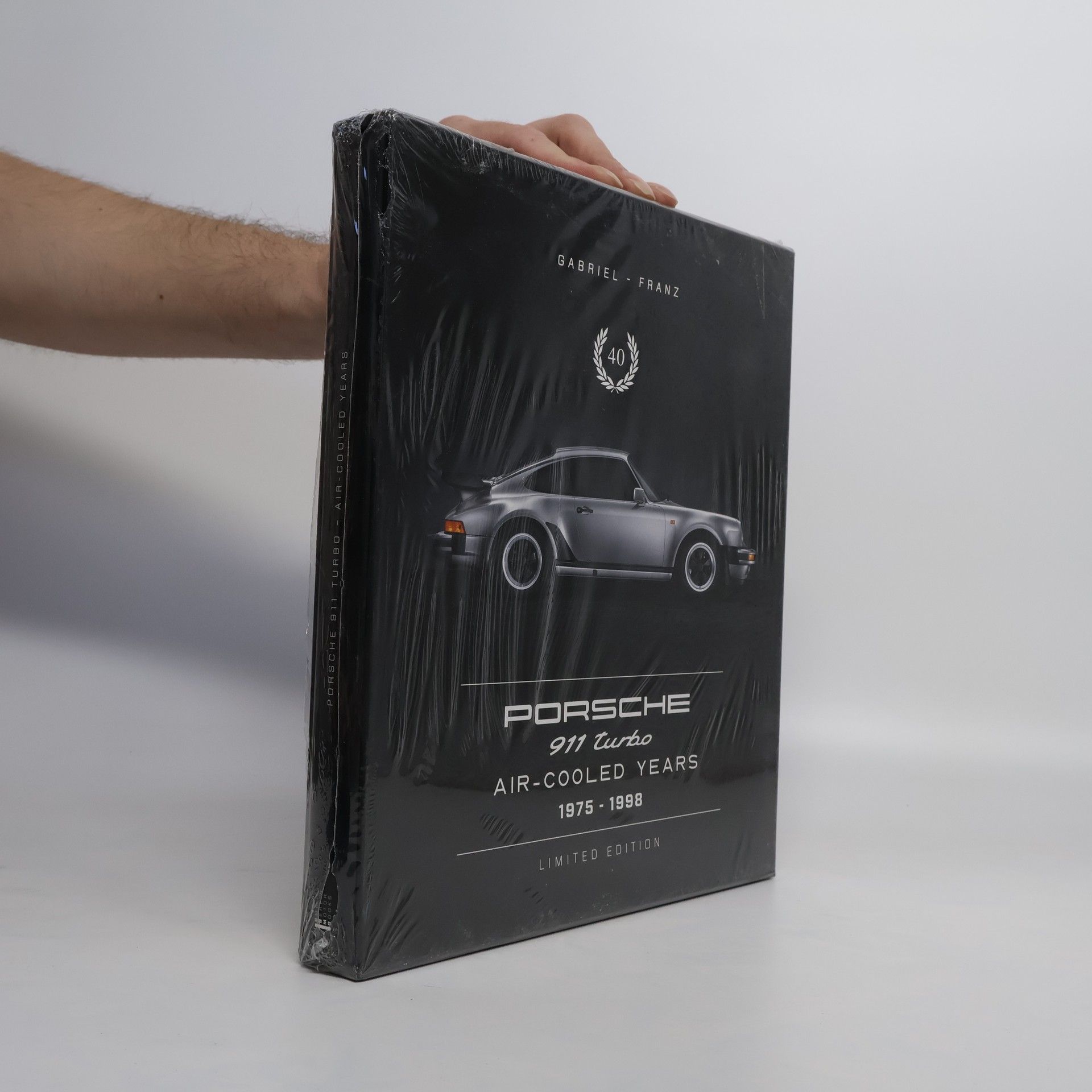

In spring 1975, the first Porsche 911 Turbo debuted, becoming a legendary sports car. "40" – Porsche 911 Turbo – Aircooled Years chronicles its journey from the 1973 prototype to the last air-cooled 993 Turbo of 1998. It explores special editions and includes previously unpublished photos and detailed production statistics, created in collaboration with Porsche's historical archive. Limited to 2015 copies.

Norbert Franz Bücher

Russische Küche und kulturelle Identität

- 450 Seiten

- 16 Lesestunden

Nach sieben Jahrzehnten Sowjetunion sind die Russen in vielen ihrer Essgewohnheiten wieder zu den Traditionen der vorrevolutionären Zeit zurückgekehrt. Die Esskultur, die private wie die der Restaurants, hat wieder einen hohen Stellenwert, Kochbücher und Ratgeber in Fernsehen und Internet haben Konjunktur. Die wissenschaftliche Erforschung dieser Sparte der Kultur hält mit dieser Entwicklung nicht Schritt. Im Frühjahr 2010 fand an der Universität Potsdam die erste internationale und interdisziplinäre Tagung zum Thema „Russische Küche und kulturelle Identität“ statt. Der vorliegende Sammelband enthält viele der dort vorgestellten Beiträge in Aufsatzform. Es sind kultur- und literaturwissenschaftliche Untersuchungen zu Essen und Trinken in Russland. Untersucht werden nicht nur die Bedeutung einzelner Speisen und Zubereitungsarten und die Mahlzeit als soziales Geschehen, sondern auch der Verzicht auf Nahrung, sei es freiwillig als Fasten, sei es erzwungen als Hunger. Eine andere Gruppe von Beiträgen geht der Rolle des Essens als literarischem Motiv nach, eine weitere bildlichen Darstellungen. Auch das Trinken wird bedacht. In der Kultur durchweg klar kodiert, eignen sich Essen und Trinken ganz besonders als literarische Zeichen, die in den Werken unterschiedlichste Funktionen übernehmen können. Als Ganzes eröffnen die Beiträge erste Durchblicke in ein großes und bislang oft vernachlässigtes Forschungsgebiet.