Eine Spurensuche nach dem eigentlich nicht vorhandenen Humor der Deutschen. Das Klischee vom humorlosen Deutschen ist weit verbreitet und tief verankert. Die so genannte Spaßkultur widerlegt es nicht. Aber das will Gert Raeithel nicht hinnehmen. Er begibt sich auf Spurensuche nach dem eigentlich nicht vorhandenen Humor der Deutschen von Till Eulenspiegel bis zum Flüsterwitz im Dritten Reich, ermittelt wie ein guter Kriminalist in alle Richtungen und wird fündig: in der Sprache, vor allem der Umgangssprache und Mundart, in der Pointenlyrik von Wilhelm Busch bis Robert Gernhardt, im Alltag, im Sport, in der Politik. Wie es scheint, muss auch ganz Deutschland häufig lachen, um mit widersprüchlichen Gefühlen fertig zu werden.

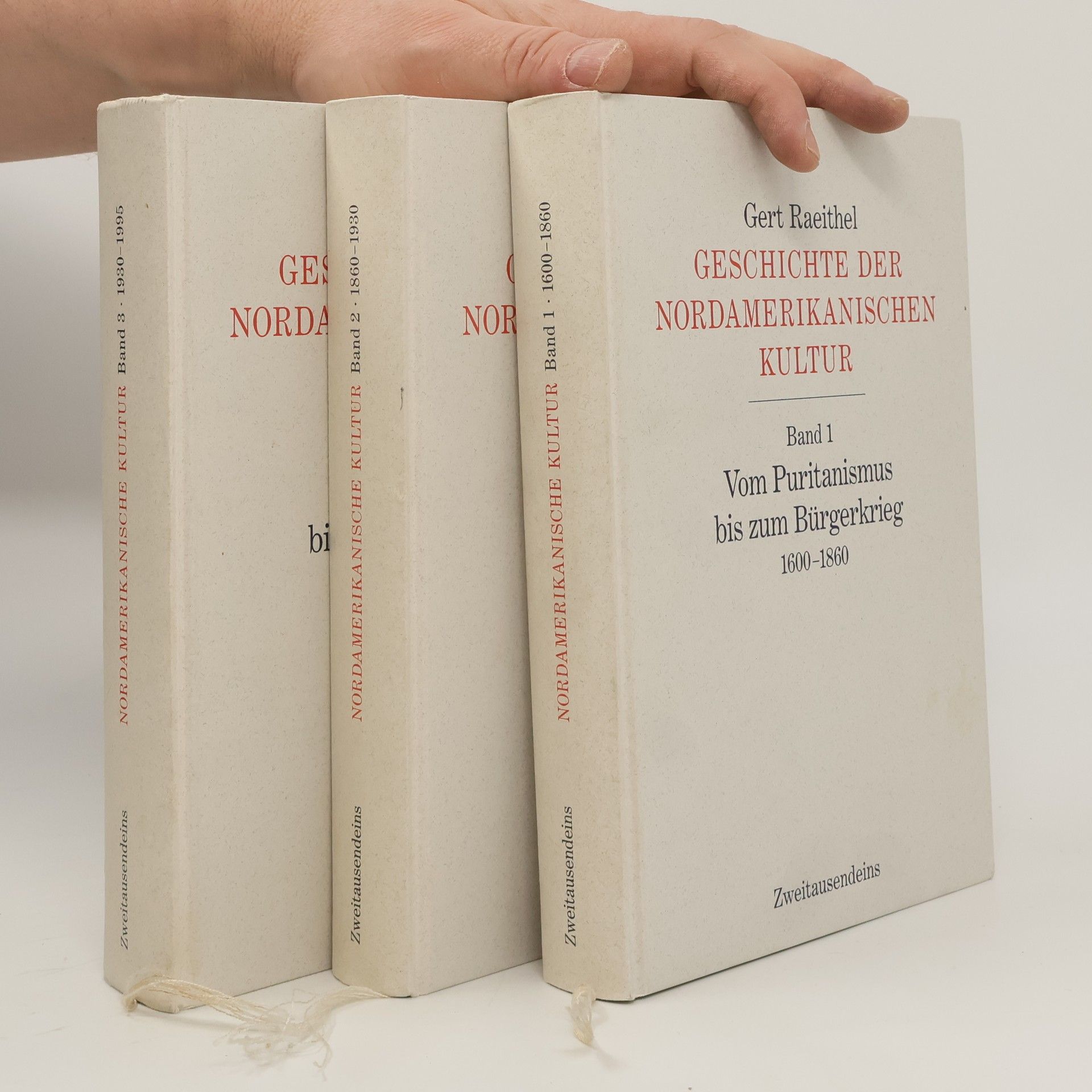

Gert Raeithel Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Die dreibändige Sammlung bietet eine umfassende Analyse der nordamerikanischen Kultur von den frühesten Zeiten bis zur Gegenwart. Band 1 konzentriert sich auf die indigenen Kulturen und deren Einfluss auf die Entwicklung der nordamerikanischen Gesellschaft. Es werden die verschiedenen Stämme, ihre Traditionen und Lebensweisen sowie die Auswirkungen der europäischen Kolonialisierung thematisiert. Im zweiten Band wird die kulturelle Synthese zwischen europäischen Siedlern und indigenen Völkern untersucht, wobei Aspekte wie Religion, Sprache, Kunst und soziale Strukturen im Vordergrund stehen. Der Einfluss der Sklaverei und die Rolle der afroamerikanischen Kultur werden ebenfalls behandelt, um ein umfassendes Bild der kulturellen Dynamik zu vermitteln. Der dritte Band befasst sich mit der modernen nordamerikanischen Kultur, einschließlich der Einwanderungswellen, der Entwicklung der Massenkultur und der Globalisierung. Themen wie Identität, Multikulturalismus und die Herausforderungen der zeitgenössischen Gesellschaft werden kritisch analysiert. Insgesamt bietet die Reihe einen tiefen Einblick in die vielschichtige Geschichte und die kulturellen Strömungen Nordamerikas, wobei sowohl historische als auch zeitgenössische Perspektiven berücksichtigt werden.