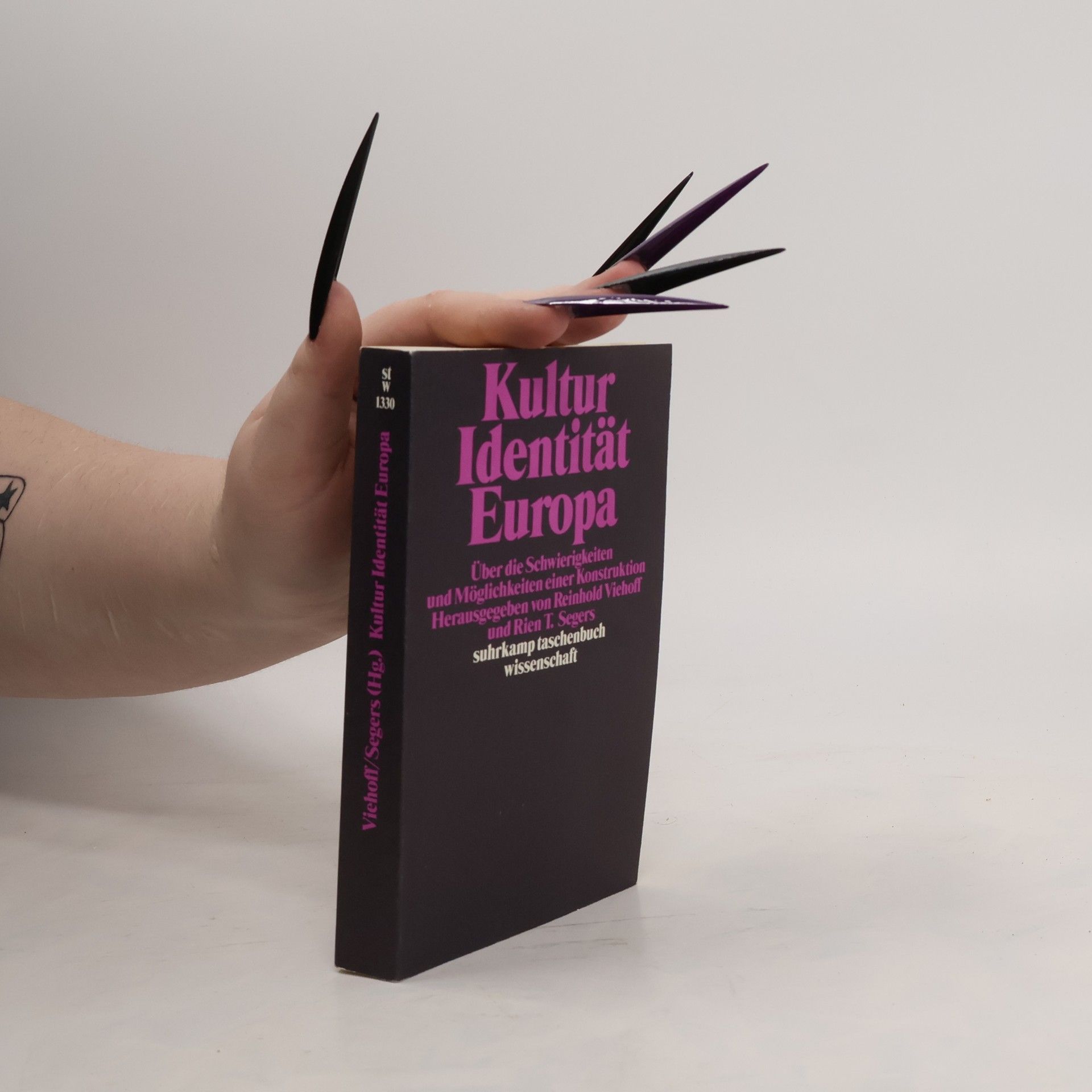

Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft - 1330: Kultur, Identität, Europa

Über die Schwierigkeiten und Möglichkeiten einer Konstruktion

- 440 Seiten

- 16 Lesestunden

Es gehört zu den schmerzhaften geschichtlichen Erfahrungen in Europa, daß Konflikte, die eng mit Problemen kultureller Identität verbunden waren, einen besonders tragischen Verlauf genommen haben, bis hin zu Weltkriegen und geplantem Genozid. In unserem Jahrhundert sind deshalb politische Orientierungen entwickelt worden, die auf eine Überwindung der Grenzen in Europa zielen. Jetzt, am Ende des zweiten Milleniums, befinden sich zahlreiche europäische Staaten in diesem Prozeß, der zu einem einheitlichen Europa führen soll. Zum ersten Mal seit den multikulturellen Tagen des mittelalterlichen Toledo scheint nun wieder eine Verständigungskultur zu herrschen, in der kulturelle Identität – auch als Differenzerfahrung – nicht mehr als Grund für unüberbrückbare Konflikte zwischen Staaten und ethnischen Gruppen angesehen wird, sondern eher als Bedingung für die angestrebte Einigung und Entwicklung einer umfassenden europäischen Union. Im Kontext der europäischen Politik und der lebensweltlichen Erfahrungen des europäischen Alltags bleibt kulturelle Identität jedoch ein ambivalentes Konstrukt. Auf der einen Seite soll es dazu dienen, die bestehenden nationalen Staaten in ihrem Bestand zu sichern, auf der anderen Seite dazu, die nationalstaatliche Begrenzung Europas durch ein europäisches Ensemble der Staaten zu ersetzen. Wie lernen die Europäer, solche Widersprüche auszuhalten?