Herausgegeben von Gerd Krell und Bernd W. Kubbig, umfasst das Buch 224 Seiten und enthält Karten und Tabellen.

Bernd W. Kubbig Bücher

1. Jänner 1950

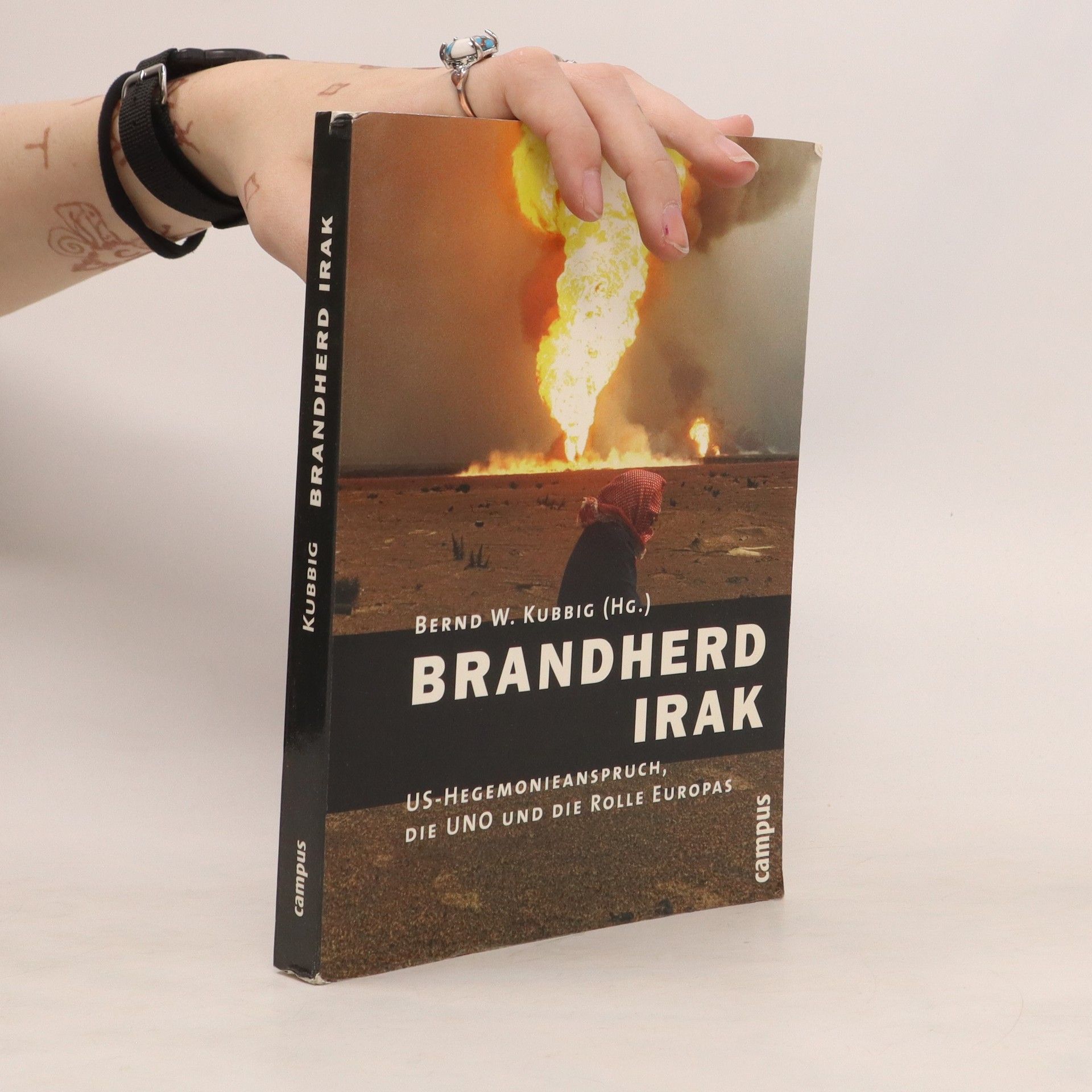

Die USA setzen auf eine militärische Intervention, das heißt Krieg. Die Befürworter einer friedlichen Lösung laufen Gefahr, mehr und mehr ins Abseits zu geraten. Die kritischen Reaktionen aus Europa und der UNO lassen Risse im transatlantischen Verhältnis und unterschiedliche Interessen deutlich werden. Friedens- und Konfliktforscher, USA-Spezialisten, Nahost-Experten und Völkerrechtler diskutieren in diesem Band, welche Gefahren wirklich von der Region Persischer Golf ausgehen, welche Auswirkungen ein Militärschlag auf die staatliche Einheit des Irak sowie die gesamte Region hätte und erörtern politische Perspektiven für den Nahen Osten.