Manfred Sommer Bücher

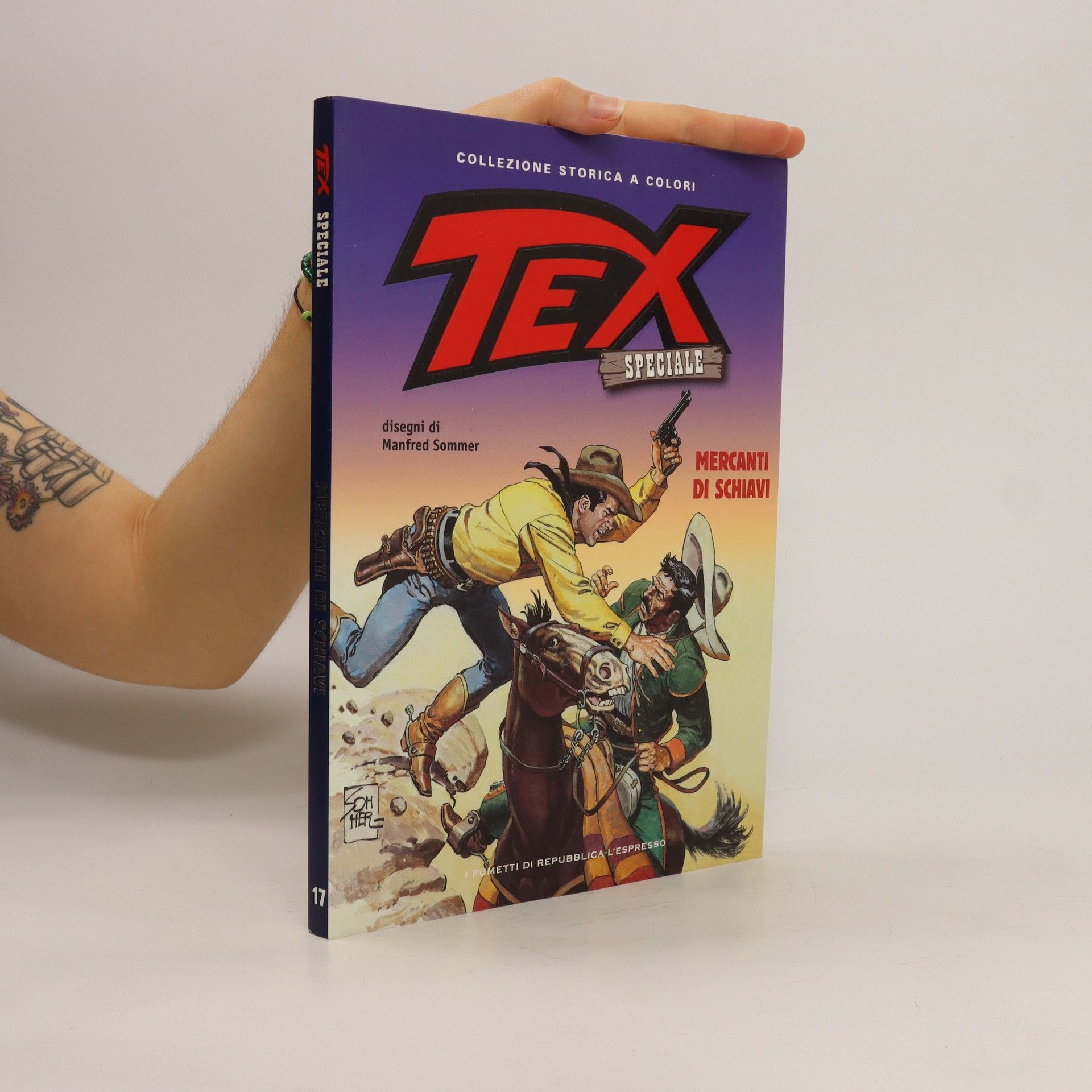

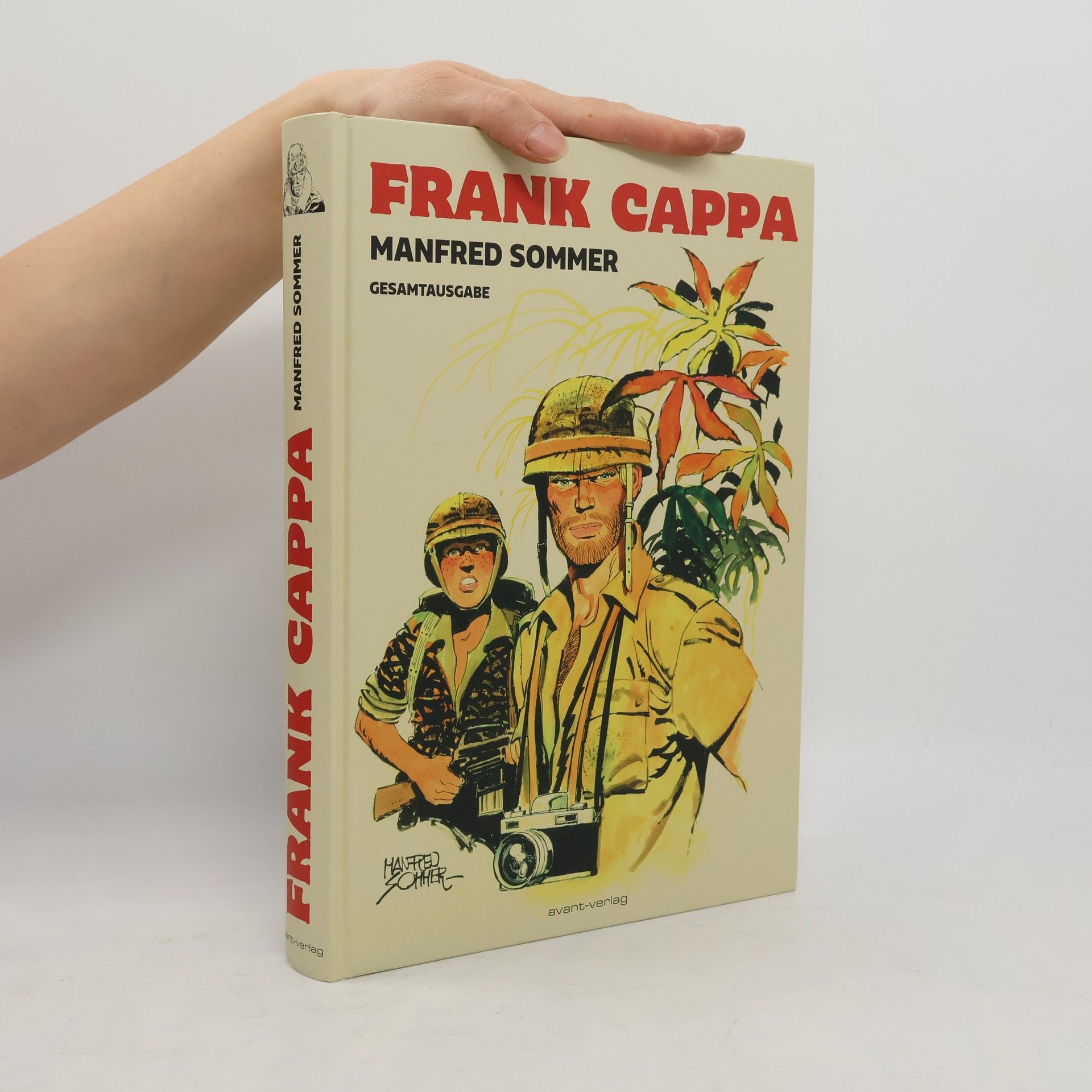

Manfred Sommer war ein spanischer Comiczeichner, der vor allem für seine Reporter-Comicserie Frank Cappa bekannt ist. Seine Kunst, beeinflusst von Meistern wie Milton Caniff, Frank Robbins und Hugo Pratt, zeichnet sich durch dynamisches Erzählen und einen starken visuellen Stil aus. Sommer war Teil der ambitionierten Metropol-Initiative, die in den frühen 1980er Jahren drei Comic-Magazine herausbrachte. Sein bleibendstes Erbe ist zweifellos die Serie Frank Cappa, die seinen bedeutenden Beitrag zum Medium Comic unterstreicht.

Mit dem Journalisten Frank Cappa hat der spanische Comickünstler Manfred Sommer einen Charakter gefunden, um seine eigenen Gedanken über Krieg, die Ethik des Journalismus und gesellschaftliche Zustände zu verhandeln. Der einzigartige Erzählstil und die sorgfältige Liebe zum Detail, kombiniert mit einer tiefen Fähigkeit zur Selbstreflexion, machte „Frank Cappa“ zu einer der einflussreichsten und angesehensten Produktionen des spanischen Comics. Die Abenteuer des Kriegsfotografen spiegeln sowohl den historischen Kontext als auch die persönlichen Anliegen seines Schöpfers wider und sind nach wie vor ein Paradebeispiel dafür, dass Comics komplexe Themen auf zugängliche und emotionale Weise beschreiben können. Die Geschichten um Frank Cappa sind heute genauso relevant wie in den 1980er-Jahren. Durch Cappas Blick stellt sich der Leser Fragen zur Art des Konflikts und zur Rolle der Medien, die in unserer heutigen Welt an Bedeutung nicht zu unterschätzen sind.

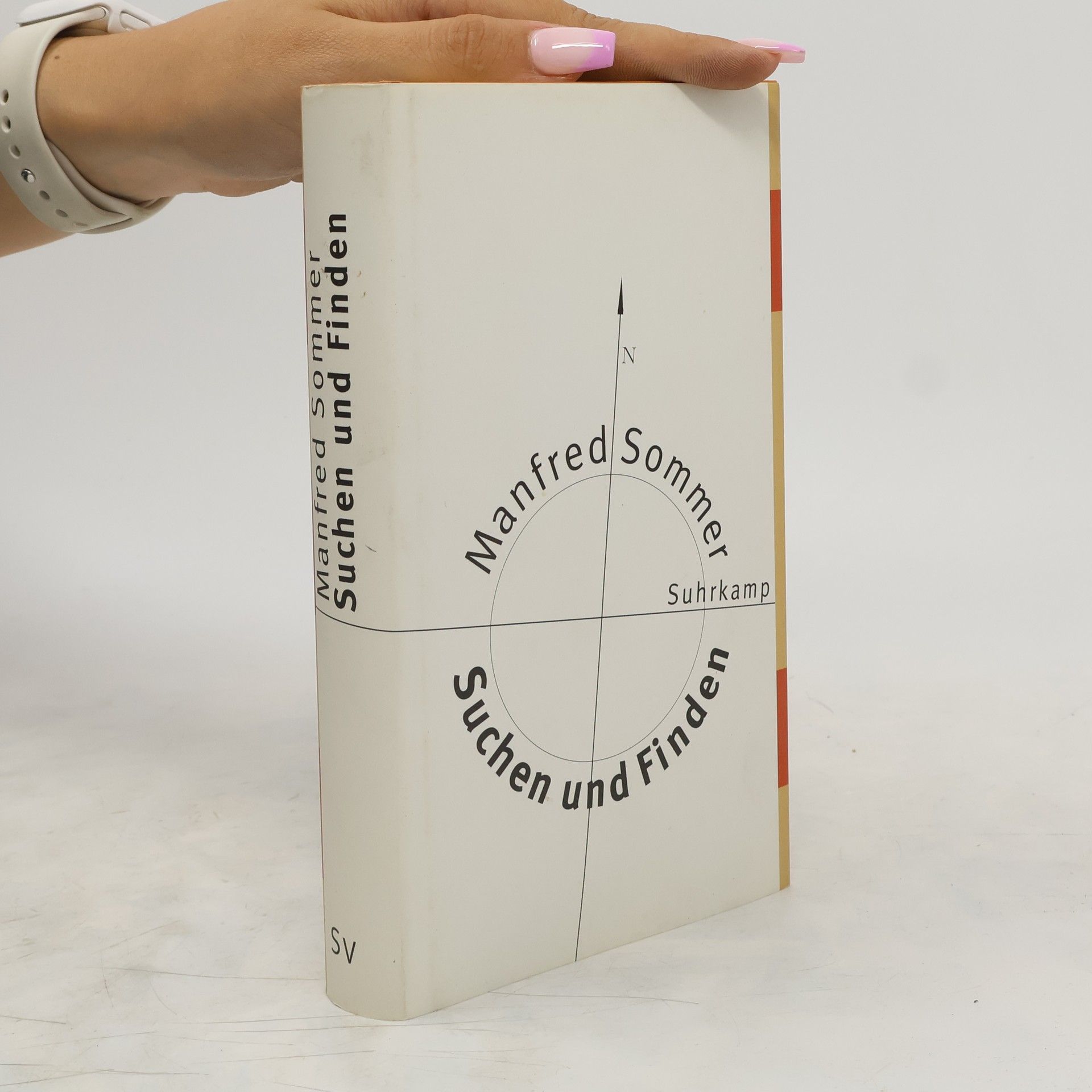

Die präzise und unvoreingenommene Untersuchung der Lebenswelt ist ein zentraler Bereich der Philosophie. Manfred Sommer bietet in seinen Arbeiten überraschende und originelle Deutungen dessen, was unseren Alltag prägt. Suchen und Finden sind entscheidende Formen der Orientierung und Selbstvergewisserung, die eine Vielzahl spannender philosophischer Aspekte eröffnen. Wir suchen sowohl nach Dingen als auch nach Zeichen, die auf sie verweisen, und nach Wegen, die zu ihnen führen. Geräte, Pläne und Navigationssysteme unterstützen uns dabei. Das, was wir sehen, verdeckt oft anderes, und wir fragen uns, was in und hinter den Dingen steckt oder was jenseits des Horizonts liegt. Eine zu enge Sicht und sprunghafte Aufmerksamkeit erfordern Methode und Kooperation, wobei der Zufall ebenfalls eine Rolle spielt. Wir müssen suchen, weil wir nicht überall sind und oft erst zu Orten gelangen wollen. In unserer vertrauten Lebenswelt sind wir orientiert, doch außerhalb müssen wir Selbstlokalisierung aktiv gestalten. Durch Kartographie gewinnen wir eine Übersicht, und die Anwendung eines geographischen Koordinatensystems macht jeden Ort benennbar. Das GPS-System ermöglicht es jedem, jederzeit zu wissen, wo er ist und wohin er sich bewegt, sodass die Welt wie unsere Lebenswelt erscheint und der Routenführer dem Autofahrer die Wegsuche abnimmt.

Sammeln

- 452 Seiten

- 16 Lesestunden

„Hier der Kunstsammler, dort der Wildbeuter vom Typus »Jäger und Sammler«: Manfred Sommer beschreibt, wie beide Figuren sich in einem Schema zusammenführender Wege bewegen, um dadurch vieles, das zerstreut war, an einem Ort zusammenzutragen; und wie wir, ob Briefmarkenfreund oder Pilzesucher, es ihnen gleichtun.“

Lebenswelt und Zeitbewusstsein

- 257 Seiten

- 9 Lesestunden