Mitte Mai 2021 wurde von den Sonderbeauftragten Deutschlands und Namibias als Ergebnis von neun Verhandlungsrunden seit Ende 2015 ein »Versöhnungsabkommen« paraphiert. Als bislang einzigartigen Schritt einer ehemaligen Kolonialmacht erkennt dieses Abkommen den in Südwestafrika verübten Völkermord politisch und moralisch an. Die vereinbarte »Geste der Anerkennung« wird seither in beiden Ländern kontrovers diskutiert. Vor diesem Hintergrund stellt dieser Band die verschiedenen Perspektiven vor und lässt dabei unterschiedliche Stimmen aus Politik, Zivilgesellschaft und Kultur in Deutschland und die Sicht der Betroffenen in Namibia zu Wort kommen. Damit soll die Bandbreite der Meinungen und Versuche zur Bearbeitung der kolonialen Hinterlassenschaften am Beispiel des deutsch-namibischen Beziehungsgeflechts, aber auch im Umgang mit der Erinnerung an Massengewalt und Genozid in der Geschichte insgesamt dokumentiert werden.

Henning Melber Bücher

Solidarität mit Zimbabwe

40 Jahre Zimbabwe Netzwerk: Geschichte, Analysen, Perspektiven

2022 wurde das Zimbabwe Netzwerk 40 Jahre alt. Als eine zivilgesellschaftliche Initiative, motiviert von praktischer internationaler Solidarität, zieht das Netzwerk selbstkritische Bilanz seiner Tätigkeit in und zu dem Land, das 1980 unabhängig wurde. Dieser reich bebilderte Band versammelt Beiträge der Aktivist*innen während der vier Jahrzehnte sowie externe Perspektiven zur Standortsuche internationaler Solidarität in sich wandelnden Zeiten, konfrontiert mit den Grenzen der Befreiung unter einer Befreiungsbewegung an der Macht. Zu Wort kommen zahlreiche einschlägig im Netzwerk Engagierte, Stimmen aus Zimbabwe und der internationalen Solidaritätsbewegung. Die Herausforderungen einer den Menschenrechten verpflichteten Solidarität werden am Beispiel Zimbabwes beleuchtet und prüfend reflektiert – ein konstruktiver Versuch einer notwendigen Debatte um die Grenzen und Möglichkeiten solidarischen Handelns und des Umgangs mit enttäuschten Hoffnungen auf der Suche nach neuer Sinnhaftigkeit.

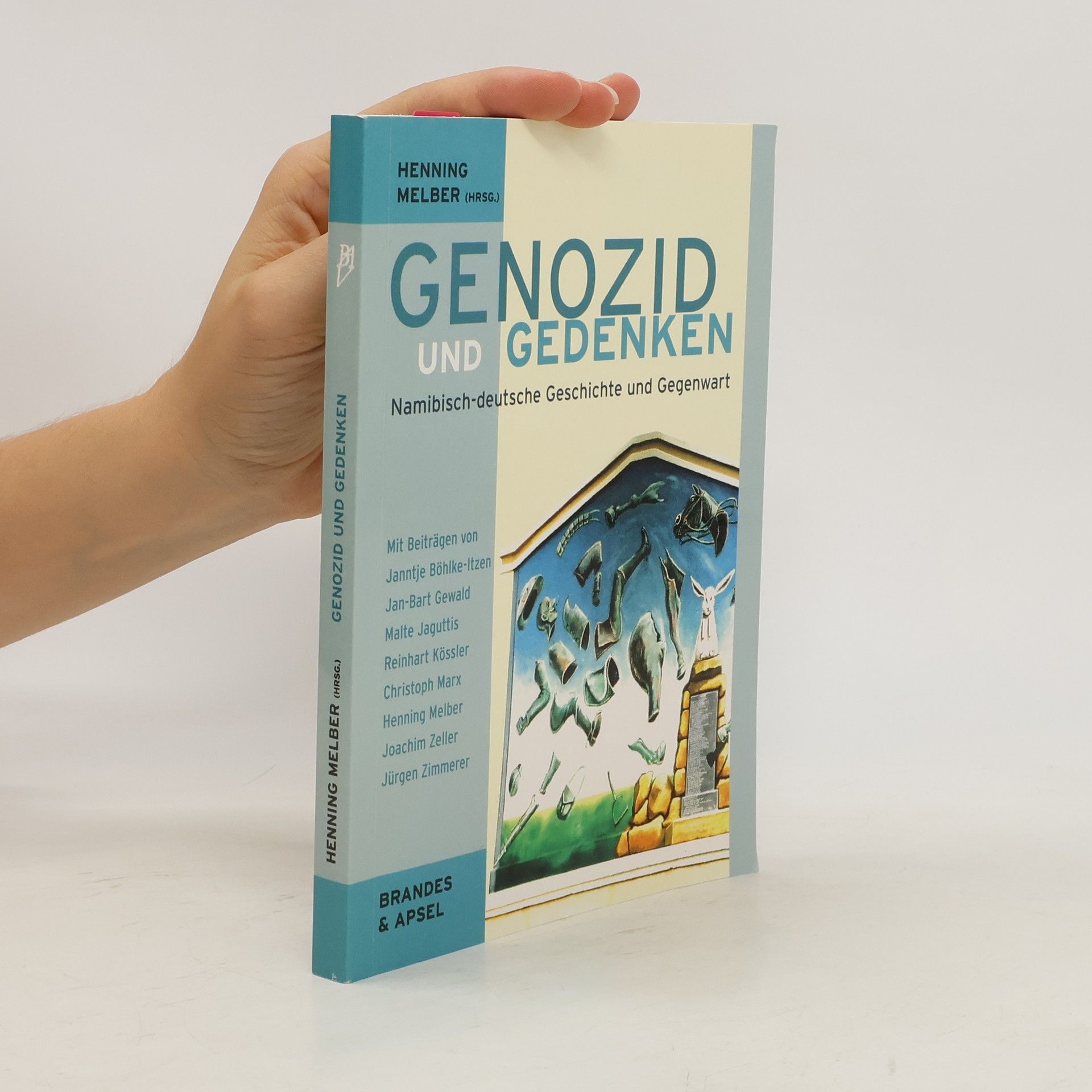

Genozid und Gedenken

Namibisch-deutsche Geschichte und Gegenwart

1904 begann im damaligen Deutsch-Südwestafrika ein Vernichtungsfeldzug gegen Teile der einheimischen Bevölkerung, die sich gegen die deutsche Fremdherrschaft gewehrt hatten. Ein Jahrhundert danach setzen sich die Beiträge dieses Bandes aus europäischer nachkolonialer und kolonialismuskritischer Perspektive mit diesem ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts anhand verschiedener Themenschwerpunkte auseinander. Historiker, Politikwissenschaftler, Soziologen und Juristen rekapitulieren die geschichtlichen Ereignisse und hinterfragen Formen des Umgangs mit dem kolonialen Genozid in Namibia und Deutschland. Dieser Erinnerung und Aufarbeitung eines unerledigten (geschweige denn bewältigten) Kapitels deutscher und namibischer Geschichte kommt tagespolitische, sozialkulturelle Bedeutung in beiden Gesellschaften zu. Die inhaltliche Auseinandersetzung rührt an Identitäten und fordert zu deren selbstkritischer Prüfung heraus. Ein Beitrag zur aktuellen Standortsuche und -bestimmung der deutsch-namibischen Beziehungen im Schatten von kolonialer Altlast.

In Treue fest, Südwest!

- 188 Seiten

- 7 Lesestunden

Namibia

- 320 Seiten

- 12 Lesestunden

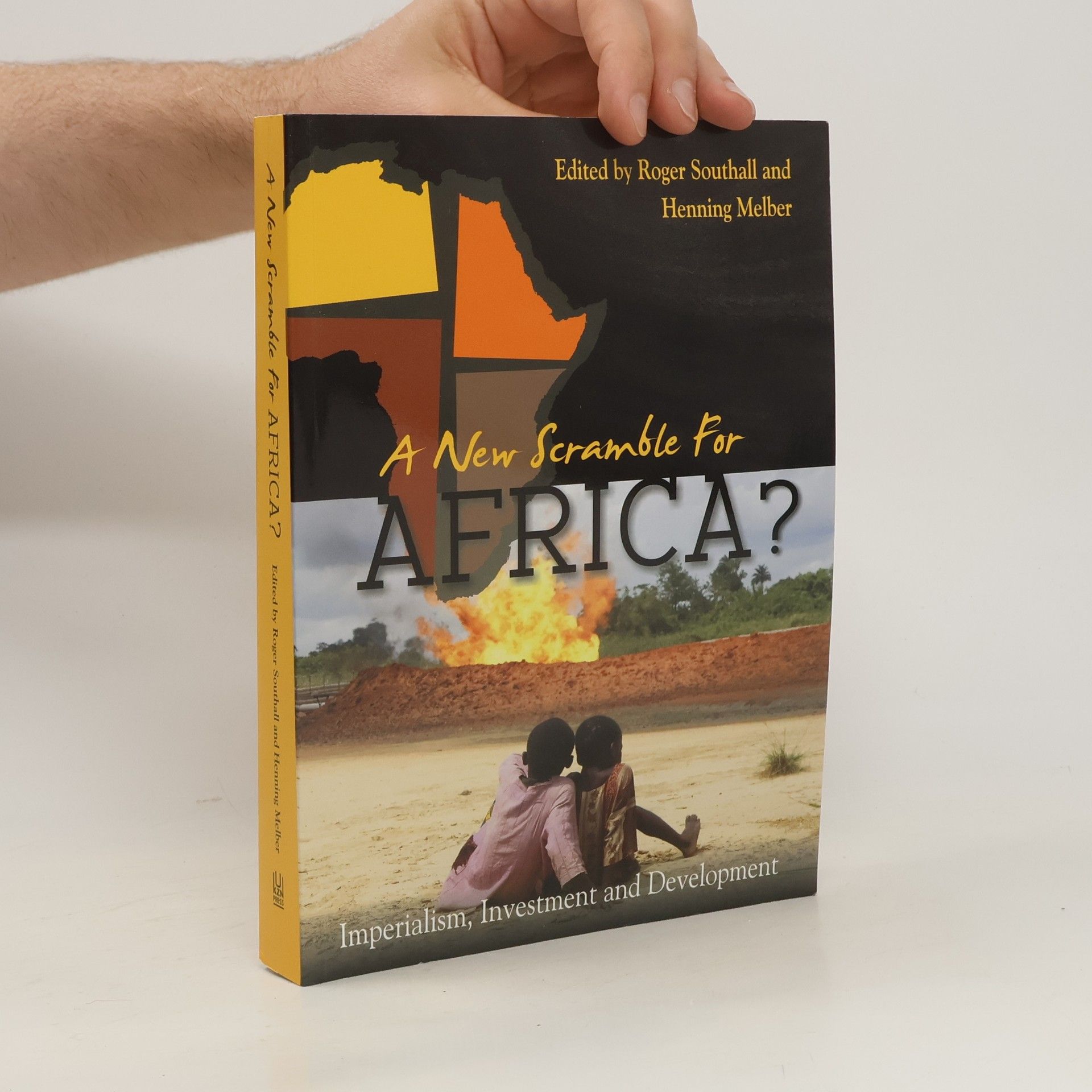

Raises significant general questions relating to the nature of global competition between the US and China; the centrality of the struggle for oil and minerals and resulting militarisation; the international battle to capture Africa's markets; and, the marginalisation of African capitalism.

Africa Yearbook 12. Politics, Economy and Society South of the Sahara in 2015

- 516 Seiten

- 19 Lesestunden

The Africa Yearbook is a reliable source of reference covering major domestic political developments, the foreign policy and socio-economic trends of all sub-Saharan states - all related to developments in one calendar year.

A no-holds-barred account of how German society struggles with its colonial legacy.