Der interdisziplinäre Einblick in die Verdienste von Jorge Mario Bergoglio beleuchtet sein Pontifikat von 2013 bis 2023. Die Broschüre vereint theologischen Perspektiven mit Eindrücken zu seiner Amtsführung. Besondere Themen sind seine lateinamerikanische Herkunft, die Option für die Armen, der Dialog mit anderen Religionen sowie die Treue zur liturgischen Erneuerung des Zweiten Vatikanischen Konzils. Auch seine Fürsorge für die Schweizergarde wird thematisiert. Die Lektüre verspricht eine bereichernde Auseinandersetzung mit einem neuartigen, wertschätzenden Stil des Pontifikats.

Stephan Leimgruber Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

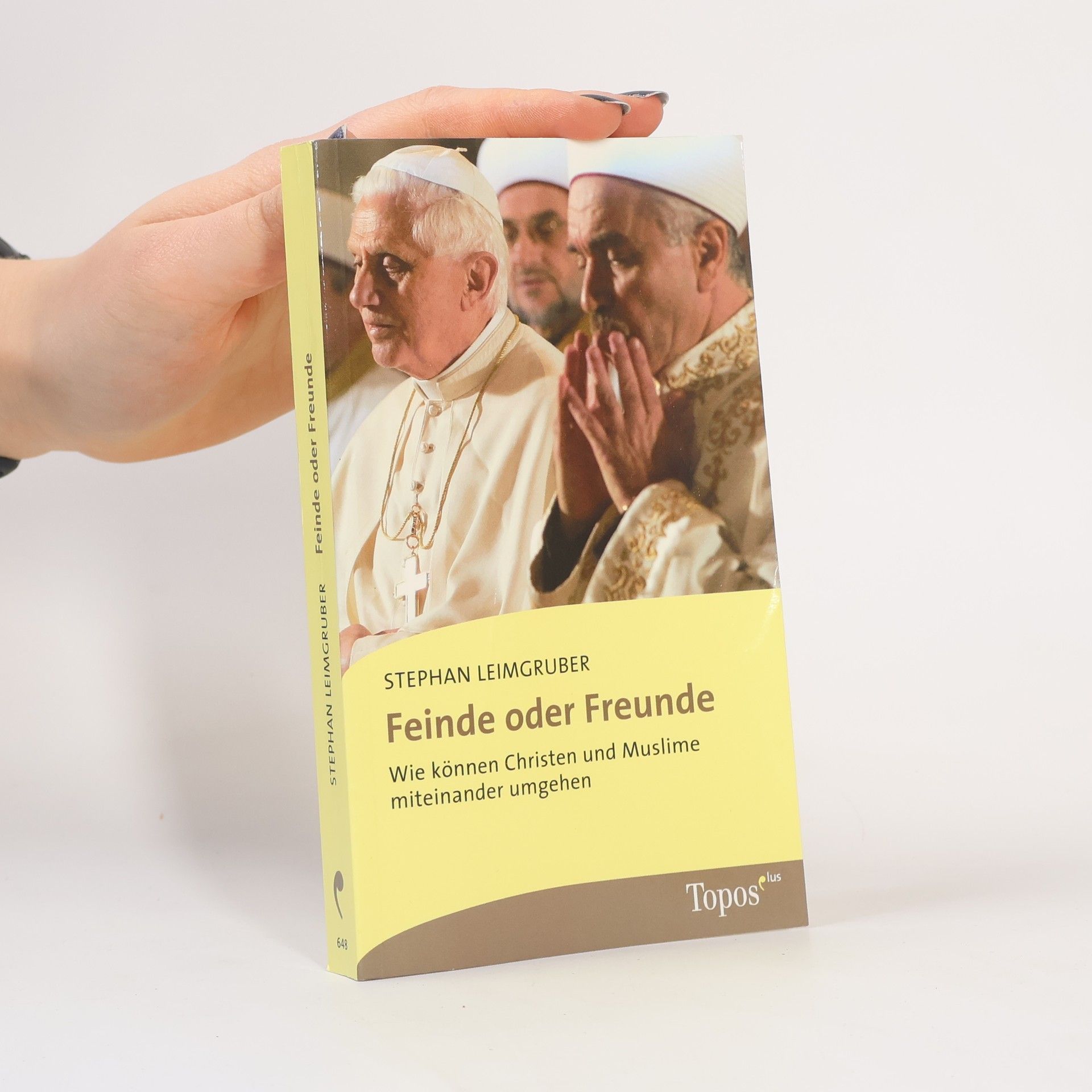

Vom Koran bis zur Erklärung von Abu Dhabi

Christlich-islamischer Dialog mit Fokus auf der Arabischen Halbinsel

"Der christlich-islamische Dialog hat sich im dritten Jahrtausend als Notwendigkeit und als Chance für ein Zusammenleben in Gerechtigkeit und Frieden erwiesen. Stephan Leimgruber zeigt historische und zeitgenössische Formen interreligiösen Dialogs auf: von einem «Dialog des Lebens» über den wissenschaftlichen Dialog bis hin zur persönlichen Begegnung auf geistlicher Ebene. Insbesondere die Gemeinsame Erklärung von Abu Dhabi aus dem Jahr 2019 stellt den Dialog in den Zusammenhang globaler gesellschaftlicher Herausforderungen. Die daraus abgeleiteten gemeinsamen Positionen von Christentum und Islam werden in der Enzyklika «Fratelli tutti» von 2020 für die katholische Kirche ausbuchstabiert. Von Gemeinsamkeiten, aber auch von Herausforderungen weiss der Schweizer Bischof Paul Hinder zu berichten, der als Apostolischer Vikar auf der Arabischen Halbinsel wirkt und im Buch porträtiert wird. Seine Arbeit steht ebenfalls im Zeichen der ökumenischen Begegnung, die sich zahlreichen christlichen Migrantinnen und Migranten in dieser Region verdankt." --

Unser Gott - euer Gott?

Christentum und Weltreligionen

Was ist eine Religion? Wie verhalten sich die Religionen zueinander? Stephan Leimgruber geht von der heutigen multikulturellen und religiös pluralen Situation aus und versteht Christsein im Kontext der Weltreligionen. Besondere Aufmerksamkeit schenkt er der Gottesfrage, den Religionsstiftern, den heiligen Schriften und der religiösen Praxis. Ausgehend von Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils plädiert Stephan Leimgruber für eine Vertiefung des Dialogs von Christen mit den Angehörigen der grossen Religionen. Der Autor formuliert für diesen Dialog mit dem Judentum, dem Islam, dem Hinduismus, dem Buddhismus und dem Jainismus jeweils Thesen, in denen er konkrete Perspektiven auslotet und Ziele benennt.

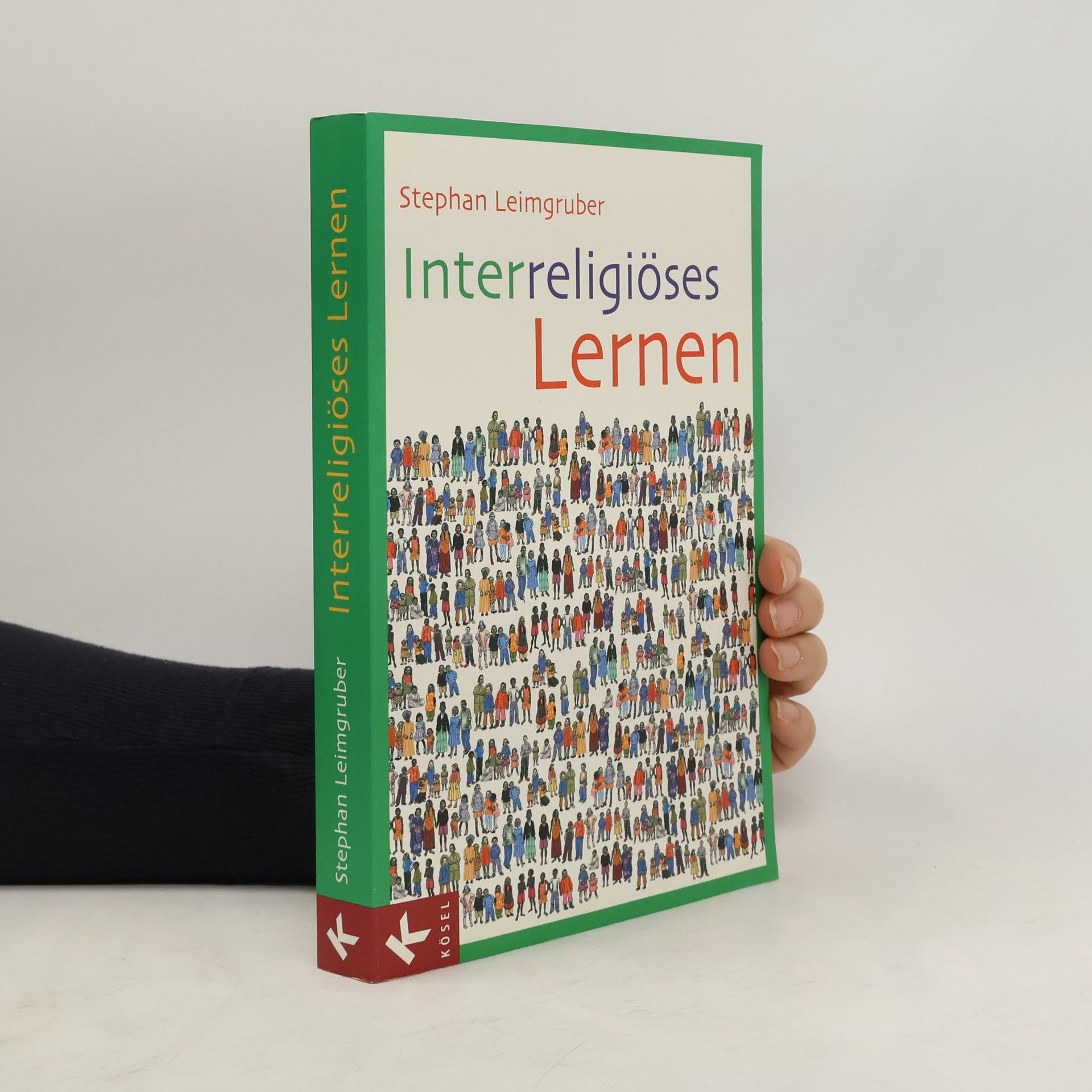

Wie können unterschiedliche Menschen, Kulturen und Religionen in gegenseitigem Respekt zusammenleben? Was können sie voneinander lernen? Stephan Leimgruber zeigt Wege für den Dialog zwischen Christen, Juden, Muslimen, Hindus und Buddhisten auf. Besonders nimmt diese Didaktik des interreligiösen Lernens den Religionsunterricht in den Blick. Grundlegende Informationen zu den verschiedenen Religionen münden in praktische Anregungen, wie Begegnung und gemeinsame Lernerfahrungen gestaltet werden können: Wer Gemeinsamkeiten und Unterschiede konkret erfährt, lernt die eigene Religion besser zu verstehen und die anderen Religionen zu achten. (Quelle: Verlagsinformation)

Forum für Heil- und Religionspädagogik: Verletzlichkeit und Gewalt

Ambivalenz wahrnehmen und gestalten

- 213 Seiten

- 8 Lesestunden

Undervisningsmodeller med fokus på magt og sårbarhed til brug for undervisning af handicappede og aggressive børn og unge.

Theologische Profile : Schweizer Theologen und Theologinnen im 19. und 20. Jahrhundert = Portraits théologiques

théologiens et theologiennes Suisses des 19e et 20e siècles

- 480 Seiten

- 17 Lesestunden