Der lateinische Moralist und italienische Liebeslyriker Petrarca ist eine der faszinierendsten und einflussreichsten Gestalten der Weltliteratur. Gerhard Hoffmeister interpretiert Petrarcas Lebensstationen als Paradigma einer humanistischen Lebensfuhrung und liefert eine Einfuhrung in sein Werk.

Barbara Korte Bücher

Memoirs of a Mystic Misfit

Healing Disfunction in Programming to Unlock Your Unlimited Potential

- 390 Seiten

- 14 Lesestunden

Exploring existential questions, this book invites readers to delve into the meaning of life and their purpose. It offers insights on how to enhance personal understanding and invites a sense of wonder and guidance. Through its pages, readers can discover ways to infuse their lives with magic and deeper significance, making it a compelling read for those seeking spiritual growth and clarity.

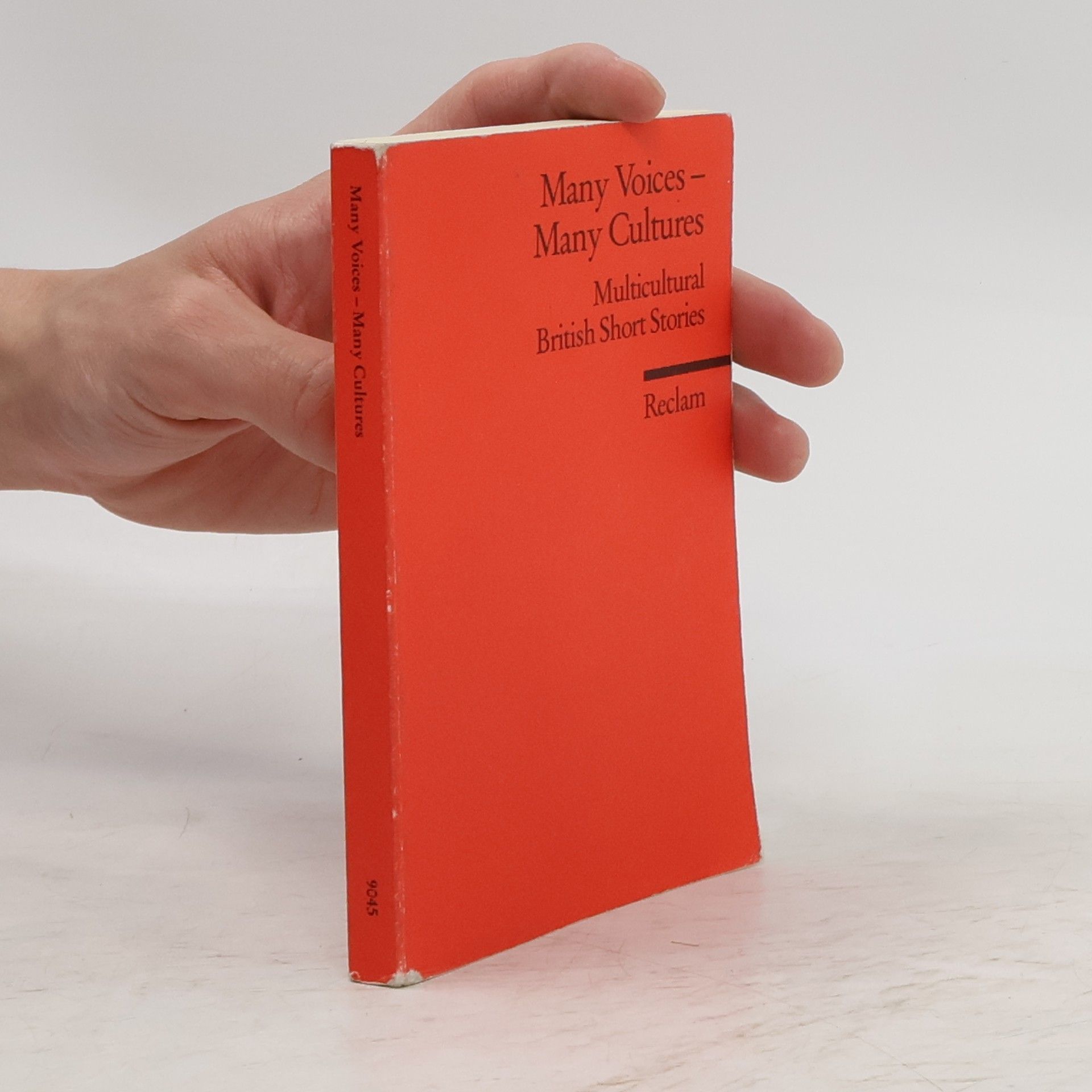

Many voices - many cultures

- 274 Seiten

- 10 Lesestunden

Der Sammelband enthält vorwiegend Stories von Vertretern der „Black British Literature“; hinzu kommt ein irischer und ein jüdisch-britischer Autor. Texte in der Originalsprache, mit Übersetzungen schwieriger Wörter am Fuß jeder Seite, Nachwort und Literaturhinweisen.

Britain rewritten

- 199 Seiten

- 7 Lesestunden

Englische Literatur in Reclams Roter Reihe: das ist der englische Originaltext – mit Worterklärungen am Fuß jeder Seite, Nachwort und Literaturhinweisen. Großbritannien hat sich seit dem Zweiten Weltkrieg zu einer multiethnischen Gesellschaft entwickelt, kulturelle Vielfalt ist zum Merkmal des »New Britain« geworden. Die Anthologie präsentiert Kurzgeschichten britischer »Blacks« und »Asians«, die sich mit den daraus resultierenden Problemen auseinandersetzen. Alle Geschichten stammen aus jüngster Zeit und eröffnen neue Perspektiven auf die Probleme und Möglichkeiten, denen sich heute fast alle westlichen Gesellschaften gegenüber sehen. Englische Lektüre: Niveau B2–C1 (GER) Sprachen: Deutsch, Englisch

Heroes in Contemporary British Culture

Television Drama and Reflections of a Nation in Change

- 150 Seiten

- 6 Lesestunden

The book examines the interplay between heroism and national identity in contemporary British culture, focusing on how these themes are represented in British television drama. It delves into the evolving perceptions of heroes and the implications for society, highlighting the relationship between hero narratives and the state of the nation in the twenty-first century.

Focusing on the interplay between travel and periodicals in Victorian Britain, this study reveals how travel articles became integral to the periodicals market by the 1860s. It highlights the unique representation of travel in periodicals compared to traditional travel books, emphasizing their cultural significance. By analyzing various general-interest publications aimed at diverse audiences, the book demonstrates how these articles engaged families, women, young people, and the working class, ultimately shaping their perceptions and experiences of travel.