Im Westen wie im Osten Deutschlands existieren Hunderte von sowjetischen Ehrenmalen und Soldatenfriedhöfen. Sie erinnern an die vielen Sowjetbürger, die als Soldaten der Roten Armee im Kampf gegen Krieg und Faschismus, als verschleppte Zwangsarbeiter oder in den Lagern ihr Leben verloren. Es gibt 3400 Plätze in Deutschland, an denen sowjetische Kriegstote bestattet wurden. Die Bundesregierung verpflichtete sich vertraglich mit Russland und mit der Ukraine, diese Gedenkorte zu schützen und zu erhalten. Sie sind Mahnmale gegen das Vergessen, Erinnerungsorte an das furchtbare Leid, das der Zweite Weltkrieg über die Völker Europas brachte. Dieser zweisprachige Bild-Text-Band in Deutsch und Russisch dokumentiert aus Anlass des 75. Jahrestages der Befreiung erstmals die wichtigsten sowjetischen Denk- und Ehrenmale auf deutschem Territorium. Mit seiner Motivfülle und in der Komplexität von Bild und Text ist das Buch ein einzigartiges historisches Dokument und Zeugnis einer Gedenkkultur, die für das geschichtliche und humanistische Selbstverständnis der Deutschen unerlässlich ist.

Frank Schumann Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Was tun wir hier?

- 271 Seiten

- 10 Lesestunden

In einem alten, vor dem Abriss stehenden Bauernhaus in Sachsen-Anhalt wird ein ungewöhnlicher Fund gemacht: In Schuhkartons verpackt liegen anderthalbtausend Briefe und Postkarten, geschrieben zwischen 1914 und 1945. Soldaten- und Heimatpost einer Familie. Absender und Empfänger waren Väter und Söhne an der Front, waren Mütter und Ehefrauen. Die Briefe verraten, wie der Krieg ins Leben der einfachen Menschen eingriff, wie er ihr Denken und Fühlen formte. Es sind berührende Dokumente und erhellende Zeitzeugnisse.

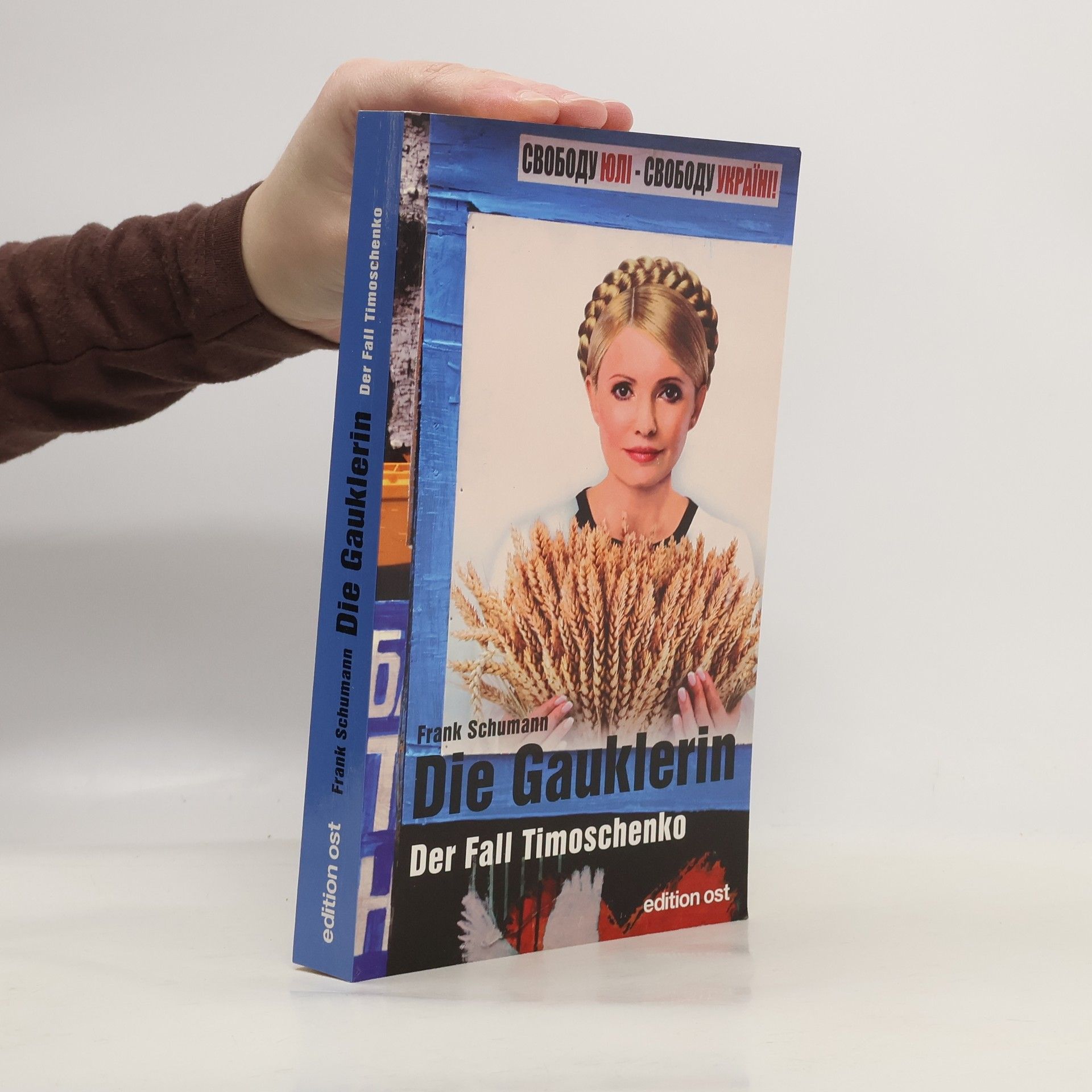

Ex-Regierungschefs kommen hinter Gitter, wenn sie ihr Volk betrügen. Jüngst wurde der ehemalige israelische Ministerpräsident Olmert wegen Korruption zu sechs Jahren Haft verurteilt. In den USA erhielt der ehemalige ukrainische Ministerpräsident Lasarenko neun Jahre, die er absitzen musste. Seine Nachfolgerin, Julija Timoschenko, wurde 2011 in der Ukraine zu sieben Jahren verurteilt, aber nach dem Machtwechsel am 22. Februar 2014 sofort aus dem Haftkrankenhaus befreit. Auf dem Maidan drohte sie mit Rache und kündigte ihre Präsidentschaftskandidatur an, was ihr im Westen, wo sie zuvor als Ikone der Demokratie galt, schadet. Frank Schumann, unzufrieden mit der einseitigen Berichterstattung über Timoschenko in deutschen Medien, reiste in die Ukraine, um sich selbst ein Bild zu machen. Er traf Richter, Staatsanwälte, Ermittler, Häftlinge, Mediziner, Parlamentarier und andere Zeitzeugen. In seinem Buch präsentiert er ein anderes Bild von Timoschenko, als es in der deutschen Öffentlichkeit bekannt war. Ihre Auftritte bestätigen, dass sie eine ehrgeizige, skrupellose und selbstsüchtige Politikerin ist, der man besser kein Amt anvertraut. Die aktuellen Probleme in der Ukraine sind teilweise von ihr mitverursacht, was die Lektüre dieses Buches erschreckend verdeutlicht.

Schalck-Golodkowski

- 191 Seiten

- 7 Lesestunden

Alexander Schalck-Golodkowski war formal Staatssekretär und Chef des Bereichs Kommerzielle Koordinierung im Ministerium für Außenhandel, tatsächlich war er einer der wichtigsten Unterhändler in den deutsch-deutschen Beziehungen. 1983 besorgte er mit der Hilfe von Franz Josef Strauß Milliardenkredite für die DDR. Viel ist über ihn und seine Rolle geschrieben und gemutmaßt worden, und auch seine eigenen Auskünfte ließen brisante Fragen offen. Die Geschichten von und über Schalck in diesem neuen Buch geben exklusiv Antwort.

Die Szene

- 186 Seiten

- 7 Lesestunden

Allergnädigster Vater

- 197 Seiten

- 7 Lesestunden

![100 [Hundert] Tage, die die DDR erschütterten](https://rezised-images.knhbt.cz/1920x1920/59235811.jpg)