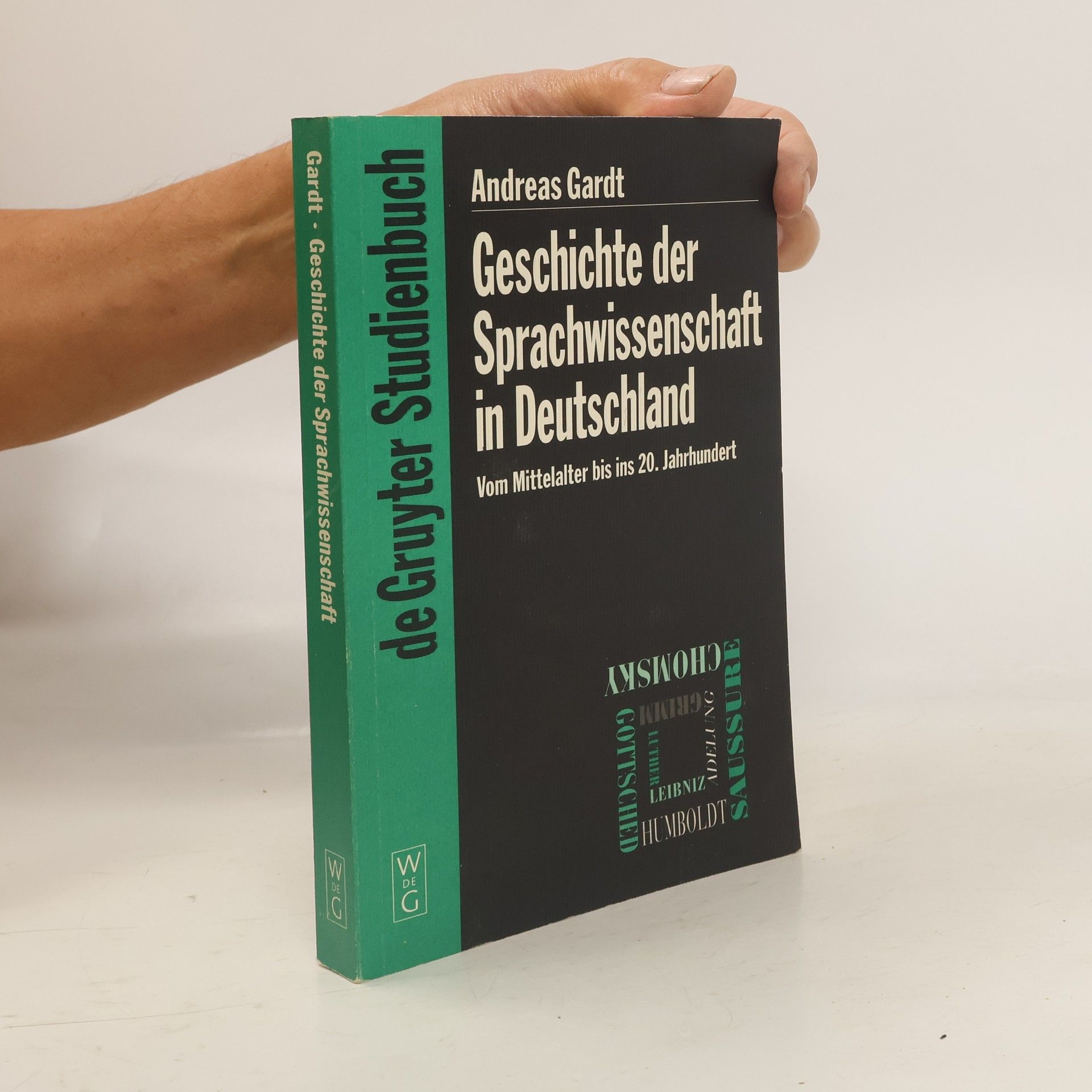

Geschichte der Sprachwissenschaft in Deutschland

Vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert

Keine ausführliche Beschreibung für "Geschichte der Sprachwissenschaft in Deutschland" verfügbar.

Vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert

Keine ausführliche Beschreibung für "Geschichte der Sprachwissenschaft in Deutschland" verfügbar.