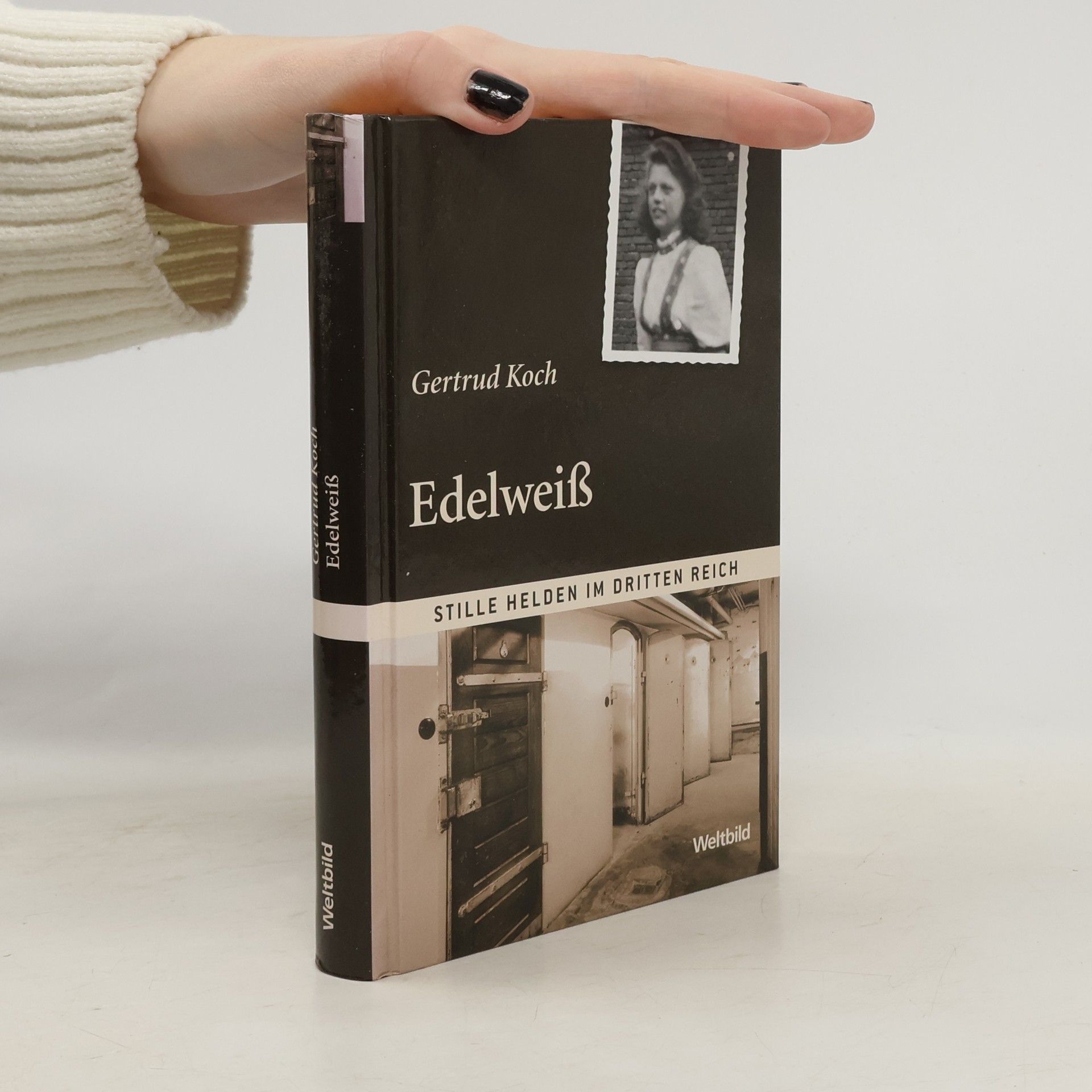

Gertrud Koch, geb. Kühlem, wurde 1924 als Tochter eines Kesselschmieds und einer Apothekerin in Köln geboren. 1943 gelang ihr zusammen mit ihrer Mutter die Flucht aus der Stadt in ein kleines Dorf in Baden-Württemberg. Nach Kriegsende kehrte sie in ihre Heimatstadt zurück, wo sie bis heute mit ihrem Mann lebt.

Gertrud Koch Bücher

Picturing Austrian Cinema. 99 Filme / 100 Kommentare

- 212 Seiten

- 8 Lesestunden

Das Buch bietet eine faszinierende Sammlung von 99 Einzelbildern aus österreichischen Filmen seit 1945, die durch die Perspektiven von 100 internationalen Schriftstellern und Publizisten kommentiert werden. Es spielt mit der Idee, die filmische Zeit anzuhalten und beleuchtet die Geschichten und die Bedeutung hinter den Bildern. Die Vielfalt der Stimmen aus den Bereichen Kritik, Filmtheorie und Wissenschaft schafft einen einzigartigen Dialog zwischen Bild und Text und eröffnet neue Einsichten in die österreichische Filmgeschichte.

Ein (un) berechenbares Handwerk

- 256 Seiten

- 9 Lesestunden

W. G. Schmidt explores the culturalization of musical-cosmic laws in the Baroque period and their impact on subsequent eras. U. Leuschner examines Johann Heinrich Merck's blending of genres. M. Willems discusses the detrimental effects of principles on artistic genius, reflecting on the sociogenesis of the autonomy concept in art and its paradoxes. A. Schmitt argues that the theory of beauty in genius aesthetics ultimately transforms into epistemology. H. R. Brittnacher critiques Schiller's dismissal of popular culture. M. Bies critiques the factory system, highlighting the relationship between art and craftsmanship in Goethe's work. L. Korten investigates the logic of emotion in relation to genius and metrics from 1770 to 1800. R. Ascarelli analyzes the practice of psalm translations and the deregulation of poetry, focusing on Thomas von Schoenfeld. J. Freytag reflects on authorship in J. M. R. Lenz's dramatic sketch "Pandämonium Germanikum." M.-C. Wilm discusses aesthetic programming and poetic craftsmanship in Lenz and Schiller's works. B. Hamacher addresses genius and creativity post-"end of art," considering Hegel and Schelling's influence. G. Oesterle presents a communal and intermedial writing workshop. O. Briese delves into the literary group "Der Tunnel über der Spree" and the young Theodor Fontane. M. Kagel explores themes of intolerance, memory, and intervention in George Tabori's reception of Lessing.

SOAK-Einführungen: Herbert Marcuse zur Einführung

- 139 Seiten

- 5 Lesestunden

German

Picturing Austrian Cinema. 99 Films / 100 Comments

- 212 Seiten

- 8 Lesestunden

The book features 99 individual images from 99 Austrian filmmakers since 1945, presenting a unique interplay of history and storytelling. Each image is accompanied by descriptions from 100 international writers and critics, offering insights from various fields such as film theory and science. This Lese- und Bildbuch invites readers to explore the concept of capturing cinematic time, blending visual art with literary interpretation.