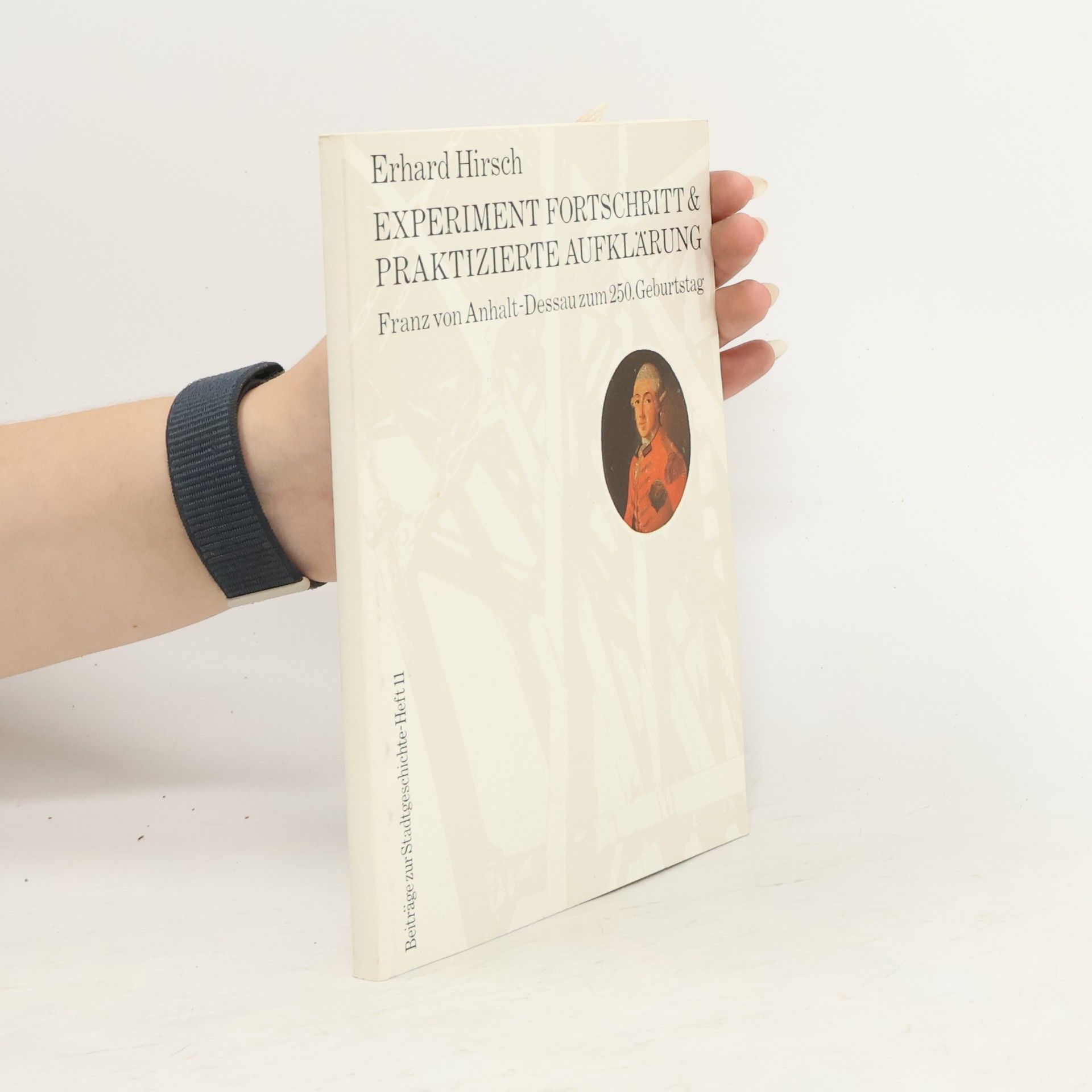

Experiment Fortschritt & praktizierte Aufklärung

Franz von Anhalt-Dessau zum 250. Geburtstag

Franz von Anhalt-Dessau zum 250. Geburtstag

Grifftabelle mit Spielanleitung für Anfänger

Fürst Leopold III. Friedrich. Franz von Anhalt-Dessau war ab 1758 regierender Fürst bzw. seit 1807 Herzog von Anhalt-Dessau. Gemeinsam mit seinem Freund Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff, den er schon 1756 kennengelernt hatte, unternahm er mehrere Studienreisen nach Italien, Frankreich, in die Schweiz, nach Holland und England, wo er umfangreiche kulturhistorische und ökonomische Studien betrieb. Die Kavalierstour des Fürsten Franz zählt zu den beispielhaften Reisen aufgeklärter Fürsten des 18. Jahrhunderts. Heimgekehrt setzte er die auf den Reisen gewonnenen Erkenntnisse in seinem Land um und führte zahlreiche Reformen auf den Gebieten Bildung, Gesundheitswesen, Sozialwesen, Straßenbau, Land- und Forstwirtschaft und Gewerbe durch. Sie machten Anhalt-Dessau nicht nur zu einem der modernsten Kleinstaaten Deutschlands und zum Vorbild für viele andere Reformer, sondern erhöhten auch seine Wirtschaftsleistung erheblich. Seine zahlreichen Bauten führten zu einer klassizistischen Umgestaltung und Erweiterung seiner Residenz Dessau.

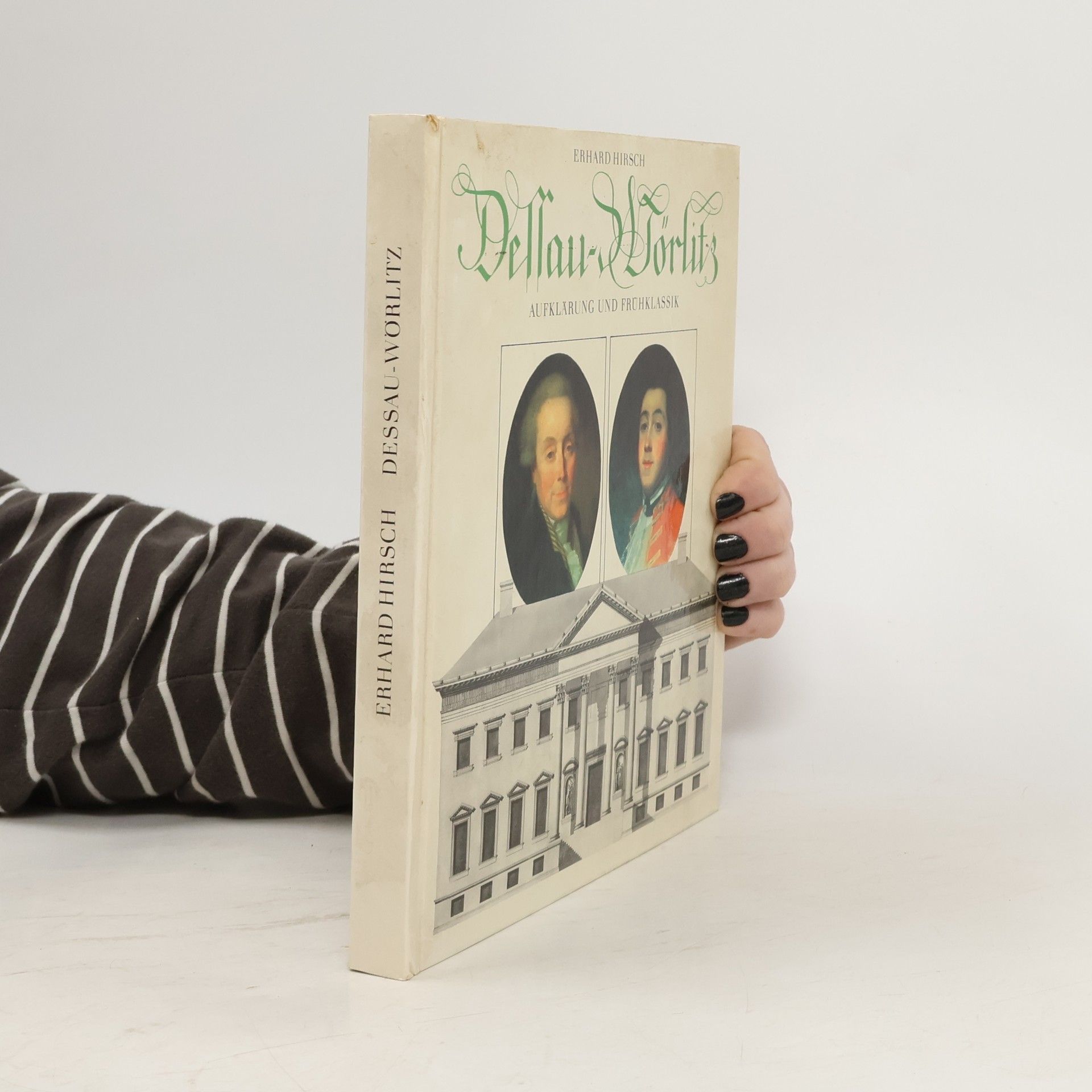

Von der „Zierde und dem Inbegriff des XVIII. Jahrhunderts“ hat Christoph Martin Wieland gesprochen, als er von Dessau-Wörlitz redete. Auch Goethe hat die Gegend als „wohladministriertes und zugleich äußerlich geschmücktes Land“ gelobt. Dabei umfasst der Begriff des Dessau-Wörlitzer Kulturkreises weit mehr als nur den berühmten Park und die in ihm Gestalt gewordene Italiensehnsucht der deutschen Frühklassik. Immer wieder wird ein kleiner Musterstaat beschrieben. Das Dessauer Erbe ist von übernationalem Rang. Es wurde aufgenommen ins UNESCO-Weltkulturerbe. Erhard Hirsch ist der profunde Kenner von Dessau-Wörlitz. Er ordnet es in diesem Buch, das seit 1985 als Standardwerk zum Gegenstand gilt, in das geistige Umfeld jener Zeit, zeigt die humanistischen Leitlinien der Entstehung dieses „Mekkas“ des Fortschritts auf und porträtiert die Männer, die Fürst Leopold III. Friedrich Franz, der „Vater Franz“, um sich versammelte, um dies alles entstehen zu lassen.