Der Band untersucht zum einen Friedensschlüsse im Ostseeraum vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert, zum anderen stellt er das Kriegsende 1945 aus der Perspektive verschiedener Ostseeanrainer dar. Was bedeutete Frieden zu unterschiedlichen Zeiten und wie erlebten die Ostseeanrainer das Kriegsende 1945? Ausgehend vom 650. Jahrestag des Stralsunder Friedens von 1370 nimmt der Sammelband weitere Friedensschlüsse im Ostseeraum bis in das 20. Jahrhundert hinein in den Blick. Dazu gehören der Perleberger Frieden von 1420, der Stettiner Frieden von 1570, die Friedensschlüsse am Ende des Großen Nordischen Krieges 1720 oder auch der dänisch-deutsche Grenzvertrag von 1920. Er geht der Frage nach, was Frieden zum jeweiligen Zeitpunkt für die Vertragschließenden bedeutete. Im zweiten Teil des Bandes geht es um das Kriegsende 1945 aus der Sicht der Ostseeanrainer.

Klaus Neitmann Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Eine ganz besondere Stadt

700 Jahre Werder (Havel) im Rahmen der brandenburgischen Landesgeschichte

Die Mark Brandenburg bestand seit ihrer Entstehung aus Landschaften, in denen die Stände und die Amtsträger des Landesfürsten miteinander über ihre Angelegenheiten berieten. Zu diesen Landschaften gehörte der Barnim, der in der politischen Gliederung der Mark seit dem 14./15._Jahrhundert in die Kreise Nieder- und Oberbarnim zerfi el. In den brandenburgischen Kreisen trafen die regionalen Kräfte mit ihrem Wunsch nach Selbstverwaltung und die preußische Staatsverwaltung mit ihren zentralisierenden Absichten aufeinander. Die Kreisverwaltungen mit dem Landrat an der Spitze waren dazu bestimmt, sowohl die Vorstellungen der Kreisangehörigen in den staatlichen Zentralbehörden zur Geltung zu bringenals auch deren politische Vorgaben vor Ort umzusetzen. In sieben Beiträgen wird geschildert, wie sich die Kreise Ober- und Nieder barnim bzw. der Kreis Barnim und ihre Landräte unter diesen Rahmen bedingungen vom frühen 18. Jahrhundert bis zur Kreisgebietsreform von 1993 immer wieder gewandelt haben. Im Mittelpunkt stehen der territo riale Zuschnitt der Kreise, ihre Aufgabengebiete, die Auswahl und Bestimmung der Landräte in monarchischen, demokratischen und diktatorischen Zeiten.

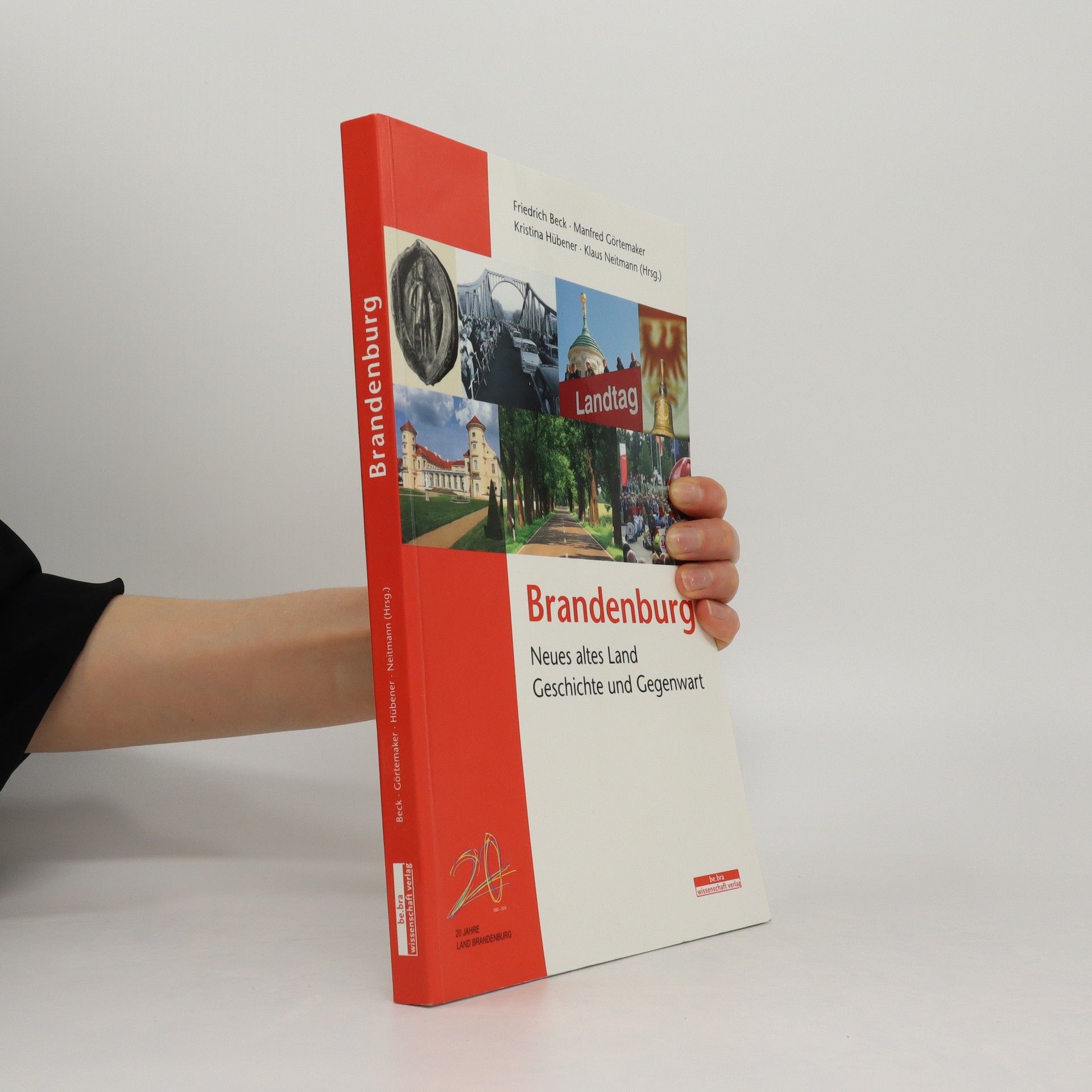

Im Land Brandenburg haben die Menschen seit 1989/90 bewegte Jahre durchlebt: Den Umbruch in der DDR, die deutsche Vereinigung, die Wiederbildung des Landes und den folgenden Prozess seines Aufbaus. Brandenburgs Geschichte ist reich an Ereignissen und Veränderungen. Historische Dokumente belegen 1000 Jahre Landesgeschichte. Erst Markgrafschaft, dann Kurfürstentum, territoriale Mitte und später Provinz des Staates Preußen. Schließlich ein Land, das 1947 gegründet und bereits 1952 wieder aufgelöst wurde. Nach der Wiederherstellung der deutschen Einheit ist Brandenburg als föderatives Land der Bundesrepublik wieder erstanden, das durch seine Menschen gestaltet und repräsentiert wird. Seit der Gründung des neuen alten Landes bilden der Aufbau der Wirtschaft, Bildung und Kultur und eine Verwaltungsreform die Prioritäten. Brandenburg ist 20 Jahre nach seiner Gründung im Aufwind. Der vorliegende Band dokumentiert diese wechselvolle Geschichte – illustriert von einer Vielzahl zum Teil erstmals veröffentlichter exklusiver Abbildungen. Mit Beiträgen von Friedrich Beck, Michael C. Bienert, Manfred Görtemaker, Frank Göse, Kristina Hübener, Klaus Neitmann und Hans-Joachim Schreckenbach.

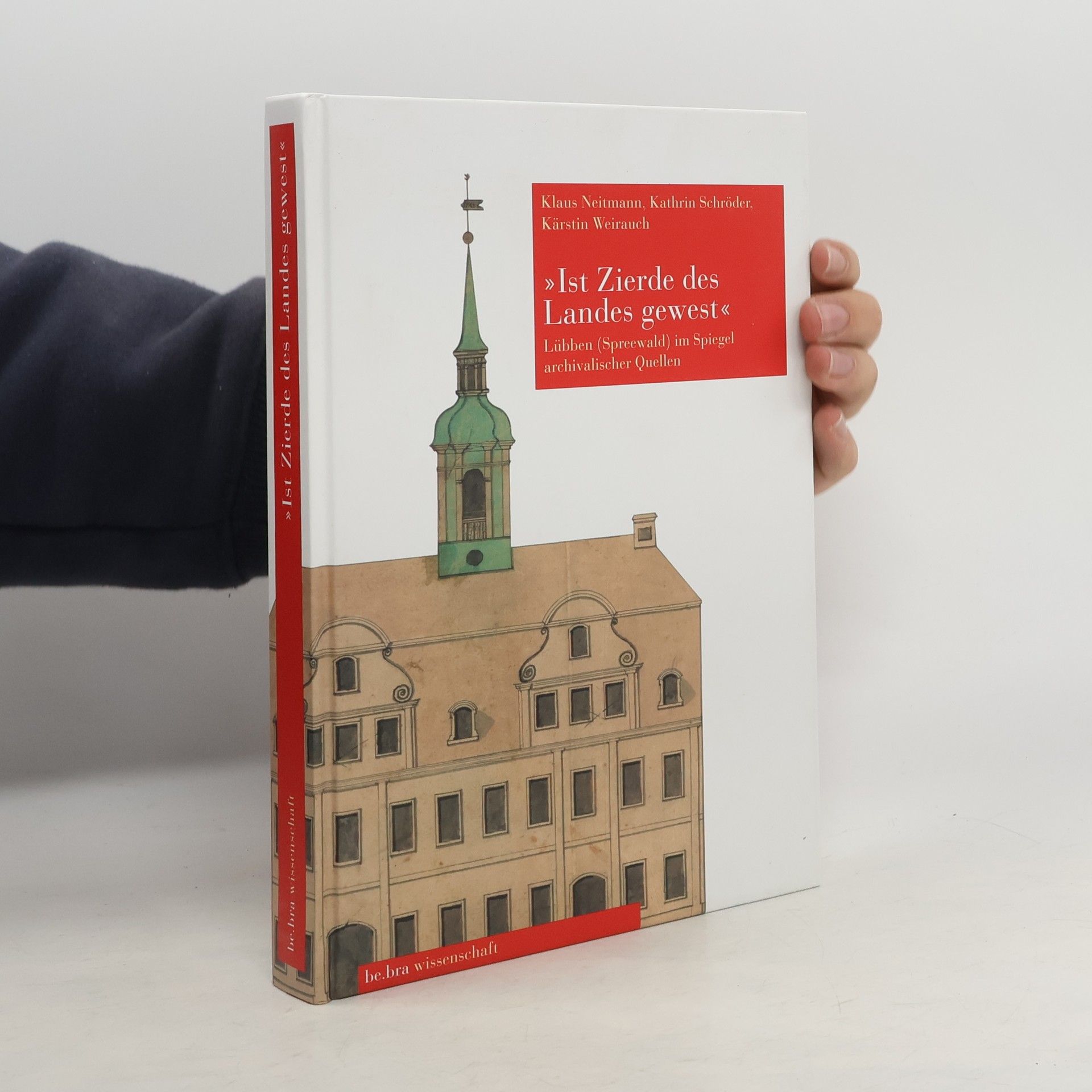

"Ist Zierde des Landes gewest"

Lübben (Spreewald) im Spiegel archivalischer Quellen

Seit dem 14. Jahrhundert war die Stadt Lübben das Zentrum der kirchlichen und weltlichen Verwaltung der Niederlausitz. Heute präsentiert sie sich als ein Ort mit hohem Freizeit- und Erholungswert. Sie ist durchzogen von lebendig gebliebenen historischen Zeugnissen ihrer Geschichte, eingebettet in die reizvolle Flusslandschaft der Spree. Die Leser werden auf einen kulturhistorischen Spaziergang besonderer Art mitgenommen. Sie erfahren vieles über die landesherrliche Verwaltung, die niederlausitzischen Stände und ihre Einrichtungen, Stadtbild und kommunale Verwaltung, Kirchen- und Religionsgemeinschaften, Handwerk und Gewerbe, Vereins- und Schulleben in Lübben. Mehr als 200 archivalische Quellen aus dem Brandenburgischen Landeshauptarchiv, darunter u. a. Urkunden, Siegel, Privilegien, Inventarien, Arbeitszeugnisse, Karten, Zeichnungen, Werbeprospekte, Postkarten, illustrieren schlaglichtartig Lübbener Geschichte. Reich illustrierte Stadtgeschichte Lübbens mit einzigartigen Zeitdokumenten. Ein unverzichtbares Handbuch.