Das Stadthaus und die Hamburger Polizei im Nationalsozialismus/The Stadthaus and the Hamburg Police during the Nazi Era

Katalog der Ausstellungen im Geschichtsort Stadthaus/Catalogue of the Exhibitions at the Stadthaus Remembrance Site

Katalog der Ausstellungen im Geschichtsort Stadthaus/Catalogue of the Exhibitions at the Stadthaus Remembrance Site

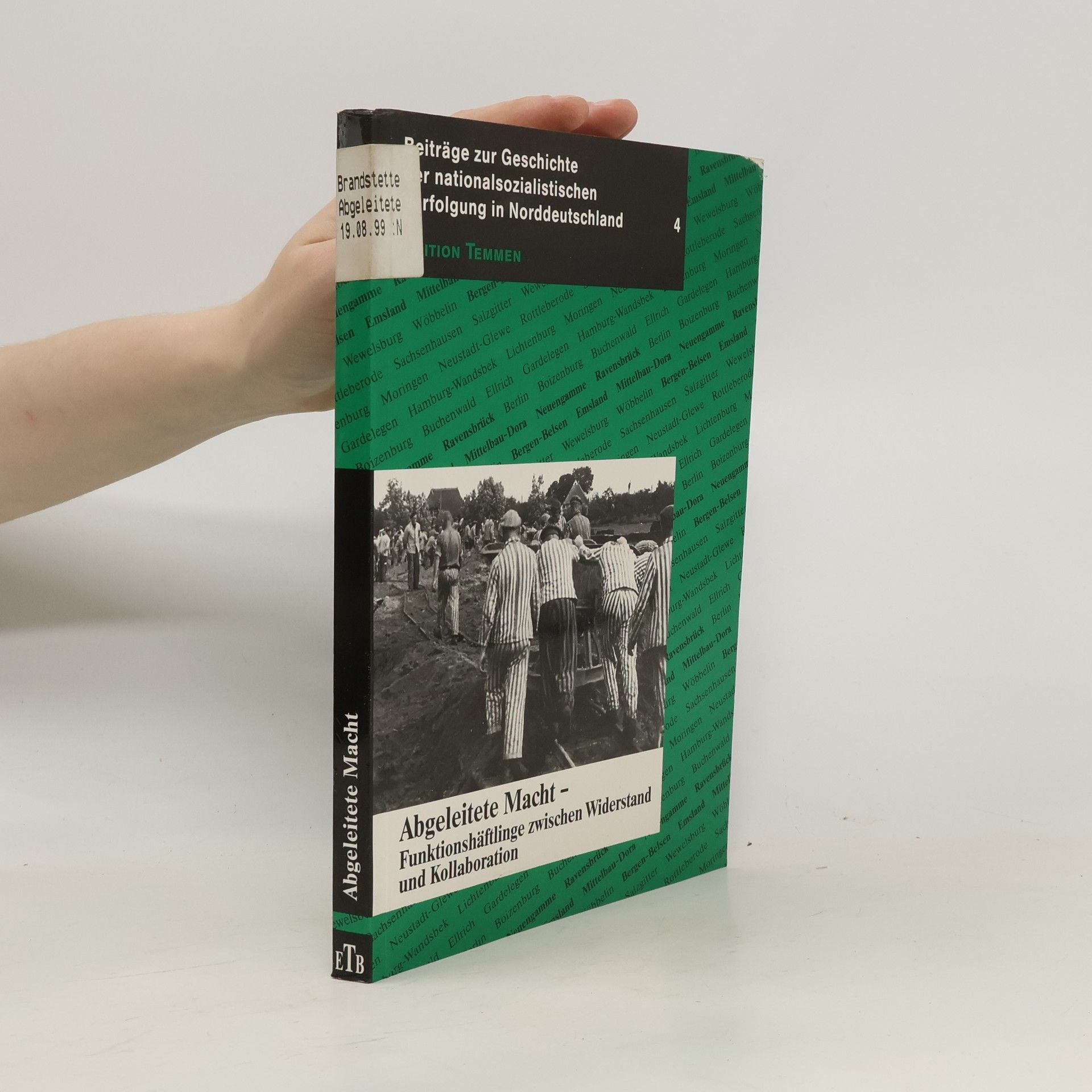

Funktionshäftlinge zwischen Widerstand und Kollaboration

Die vierte Ausgabe der Zeitschrift 'Beiträge zur Geschichte der nationalsozialistischen Verfolgung in Norddeutschland' thematisiert die hierarchische Struktur der Zwangsgesellschaft im KZ sowie das System der Funktionshäftlinge. Es werden die widersprüchlichen Rollen beleuchtet, mit denen Funktionshäftlinge im Lageralltag konfrontiert waren, und es werden die Möglichkeiten und Grenzen von Solidarität und Widerstand diskutiert. Anhand von Beispielen aus verschiedenen Konzentrationslagern wird die Veränderung der Rolle der Funktionshäftlinge im Kontext des Lagerbetriebs analysiert. Zudem werden Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Funktionshäftlingen betrachtet, sowohl in den Lagerstrukturen als auch in den juristischen Bewertungen nach dem Krieg. Ein weiterer Fokus liegt auf der Debatte über kommunistische Funktionshäftlinge, insbesondere im KZ Buchenwald, wo der kommunistische Lagerwiderstand kontrovers diskutiert wird. Während er in der DDR-Historiographie glorifiziert wurde, erlebte er in der BRD eine Diskreditierung. Die Zeitschrift dient auch als Plattform für Historiker, bietet Berichte über aktuelle Forschungen und eine Bibliographie, die kleinere Publikationen berücksichtigt. Zudem werden didaktisch geeignete Materialien für die Bildungsarbeit vorgestellt, wie z. B. neu entdeckte Fotos zum KZ Neuengamme. Abschließend werden Neuerscheinungen auf dem Film- und Buchmarkt besprochen.