Annette Kreutziger Herr Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

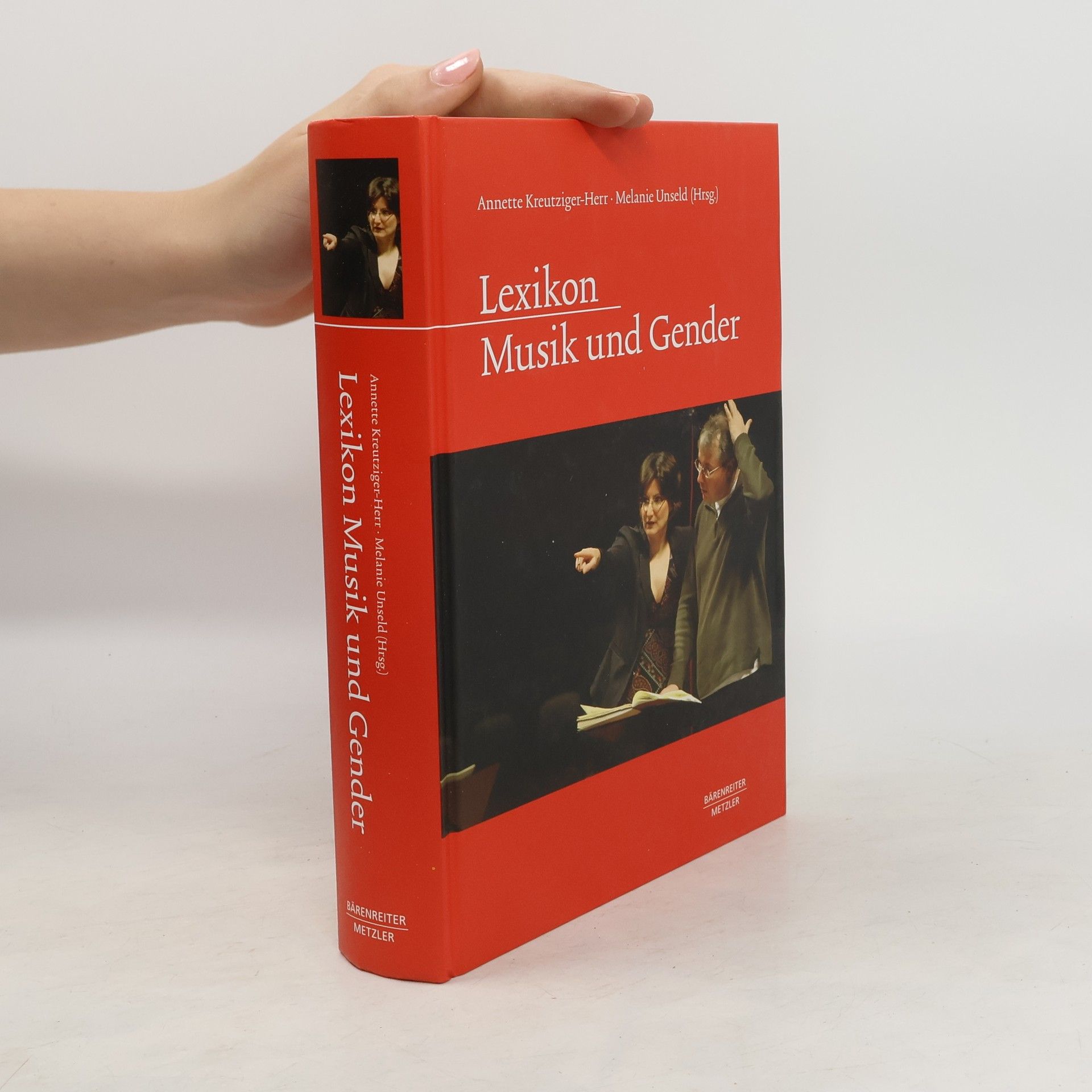

Gender, das kulturell konstruierte Geschlecht mittlerweile eine relevante Kategorie in der Betrachtung der Musikgeschichte und -kultur. Das Lexikon vereint zum ersten Mal genderrelevante Themenfelder der Musik und ihrer Geschichte in einem kompakten Lese- und Nachschlagewerk. Ein historischer Teil bietet überraschende Einblicke in die Musikgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Der lexikalische Teil beinhaltet Sachartikel zu den Schlagworten der musikwissenschaftlichen Genderforschung sowie Personenartikel zu ausgewählten Frauen aus zentralen Bereichen der Musikgeschichte.

La música clásica

- 272 Seiten

- 10 Lesestunden

Pocas actividades resultan más omnipresentes en la actividad e incluso la naturaleza del hombre que la musical. Enfocado principalmente en el ámbito de La música clásica, el presente volumen, en el que los autores redactan y coordinan la experta y entusiasta labor de múltiples miembros de la Escuela Superior de Música de Colonia, da respuesta a las que estiman pueden ser las 101 preguntas fundamentales relacionadas con ella. Una sección con audiciones recomendadas, así como otros elementos didácticos índices, cuadros e ilustraciones redondean esta obra tan amena y curiosa como formativa.

Wer ist der Teufel in der Musik, und wer der Wolf? Was verdient ein Komponist? Was machen Musiker nach dem Konzert? Warum sitzen im Orchester die Geigen immer vorne? Warum gibt es Klaviermusik für die linke Hand, aber nicht für die rechte? Wie entstand die Oper? Warum gibt die Oboe den Ton an? Wo scheint in der Mondscheinsonate der Mond? Warum gibt es so viele Bratscherwitze? Singen die Planeten? Allen, die sich solche und vergleichbare Fragen schon einmal gestellt haben und die wie die Autorinnen und Autoren dieses Buches der Überzeugung sind, dass Klassische Musik ein wunderbares Erlebnis für jedermann sein kann, dem sei dieser ebenso unterhaltsame wie lehrreiche Band empfohlen

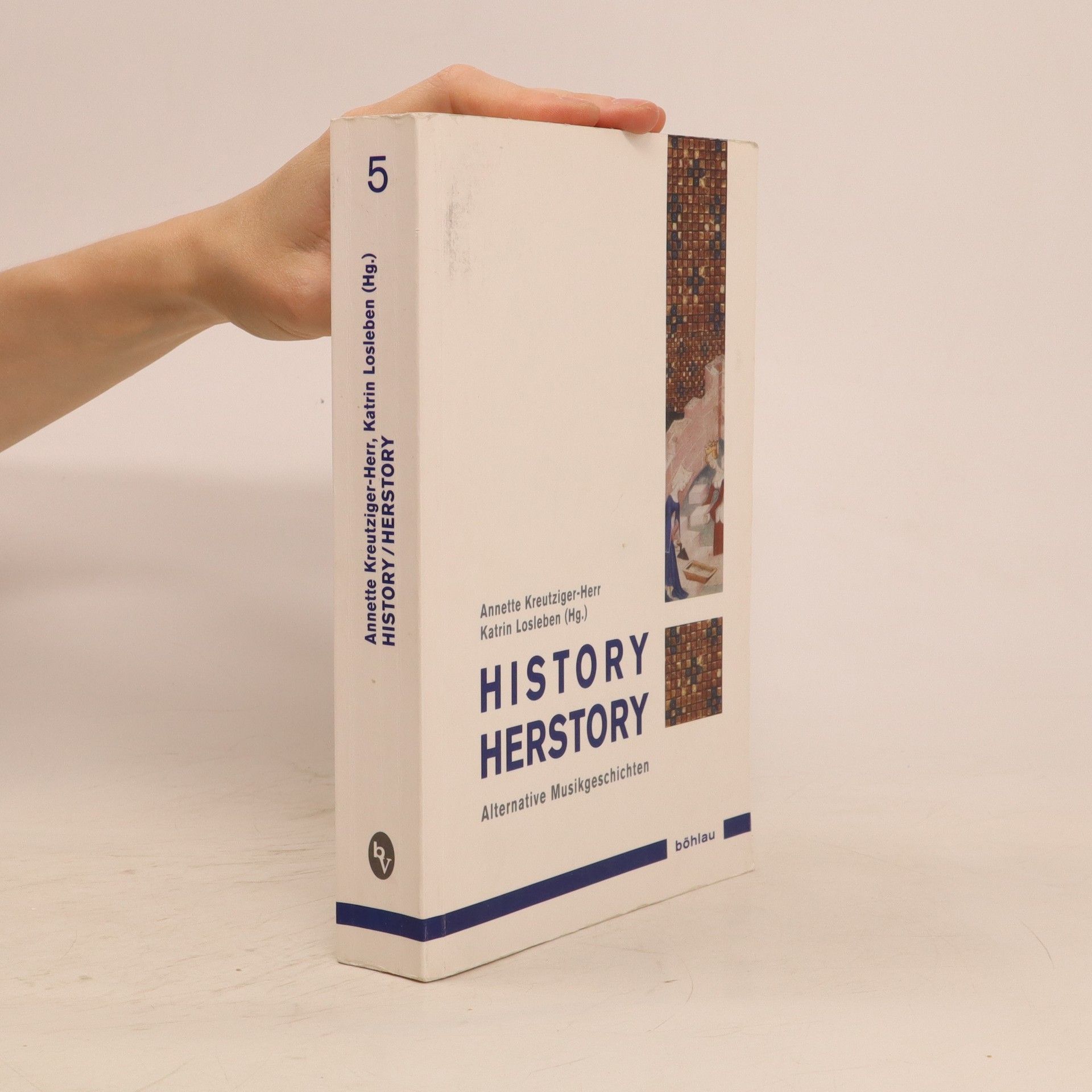

Mit dem Begriff > GeschichtehistorystoriesHistoryHerstory< an die Seite stellen, zeigt das breite Spektrum der hier versammelten Beiträge. Ein erfrischend neues Bild von Musikgeschichte ersteht vor unseren Augen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie wie Annegret Huber, Robert Adelson, Jacqueline Letzter, Florian Heesch, Christine Siegert, Stefan Horlacher, Susan Fast u. a. zeigen, dass eine kulturwissenschaftlich orientierte Musikgeschichte im 21. Jahrhundert farbenreiche Geschichten von Männern und Frauen, von Fremdem und Eigenem, von Popmusik und Oper, von Neuem und Altem, von Komponistinnen und Komponisten bereit hält. Es ist an der Zeit, eine andere Musikgeschichte und Musikgeschichte anders zu erzählen.

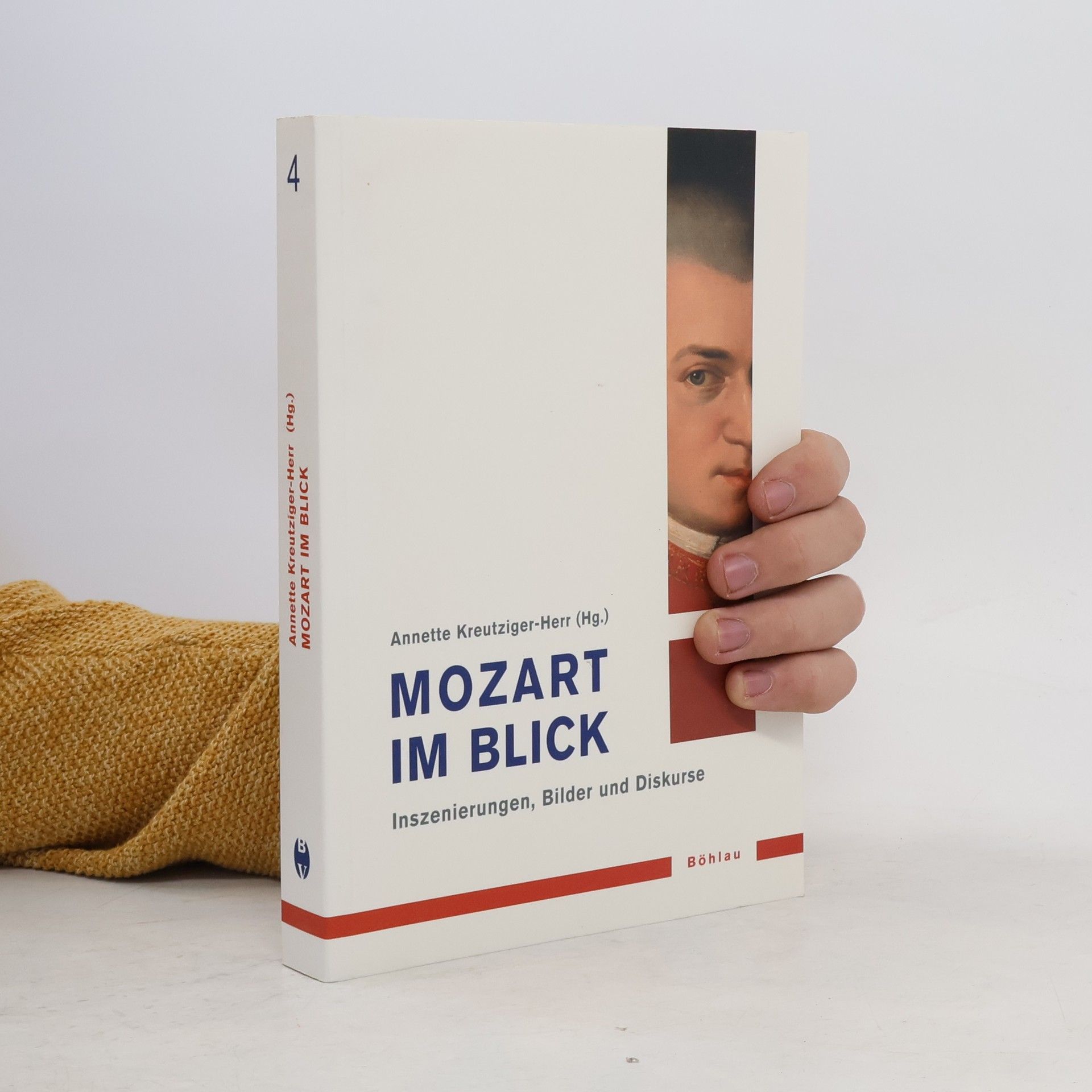

Mozart lebt! Seit mehr als 250 Jahren ist er in unserer musikalischen, künstlerischen, historischen Einbildungskraft präsent. Fern ihres Kontextes im Josephinischen Zeitalter ersteht seine Musik immer wieder neu, und auch das Bild des Komponisten selbst unterliegt einem stetigen Wandel. Diesen kulturgeschichtlichen Kosmos nehmen die hier versammelten Beiträge aus unterschiedlichen Perspektiven in den Blick und geben Auskunft zu Inszenierungen, Bildern und Diskursen um Mozart. Auf welche Art prägen die berühmten Biographien von Alfred Einstein und Wolfgang Hildesheimer den Diskurs über Mozart im 21. Jahrhundert? Welche Konstanten verschieben sich im Mozartbild, wenn man es als Beispiel männlicher Identität betrachtet? Wie könnten neue, ganz andere Bilder für Don Giovanni aussehen? Und was passiert, wenn man weniger über »Mozart, das Genie« als vielmehr über »Mozart, den kulturell Handelnden« nachdenkt und die Familie – besonders die gleich gut ausgebildete Schwester – aus dem Schatten ins Licht holt? Mit Beiträgen von Doris Dörrie, Martin Geck, Annette Kreutziger-Herr, Eva Rieger, Melanie Unseld u. a. bietet der Band erfrischend neue Angebote für Mozarthören und Mozartdenken.