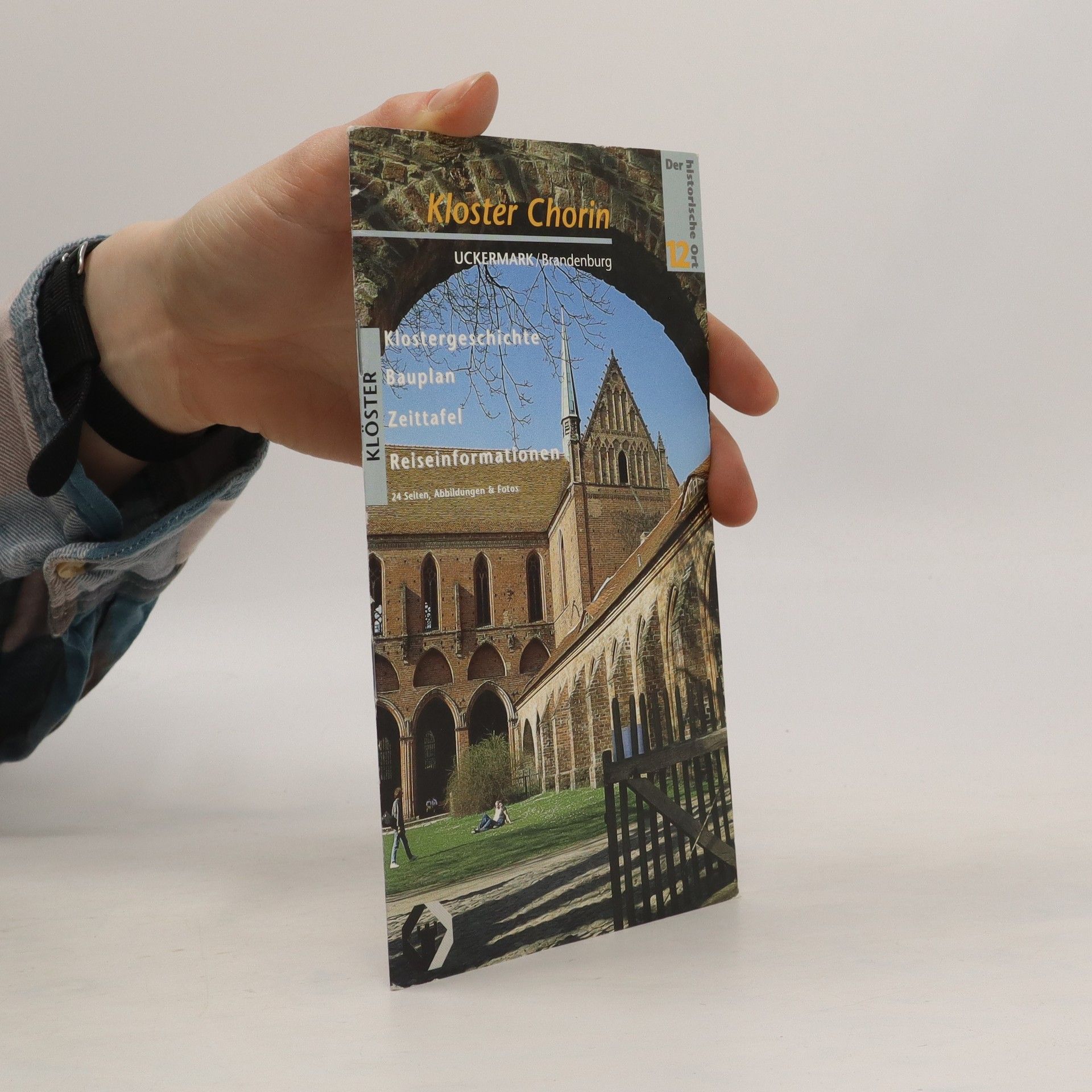

Als Fontane hier einst vorbei pilgerte bot sich ein jämmerliches Bild. Das ehemalige Zisterzienserkloster war zum Schweinestall verkommen. Heute geben Garten und Klosterruine berühmten klassischen Konzerten ihre besondere Note.

Peter Feist Bücher

22. Oktober 1960