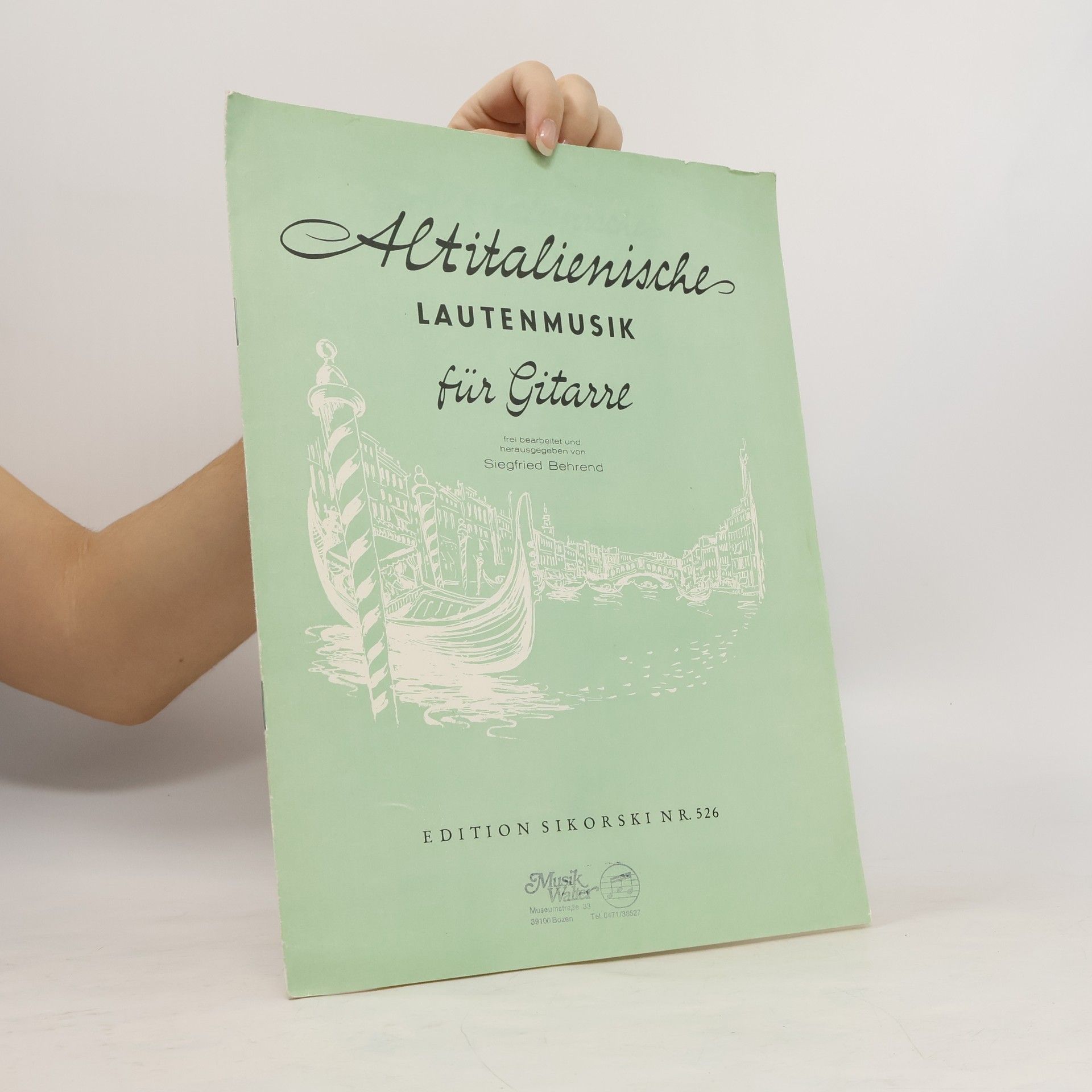

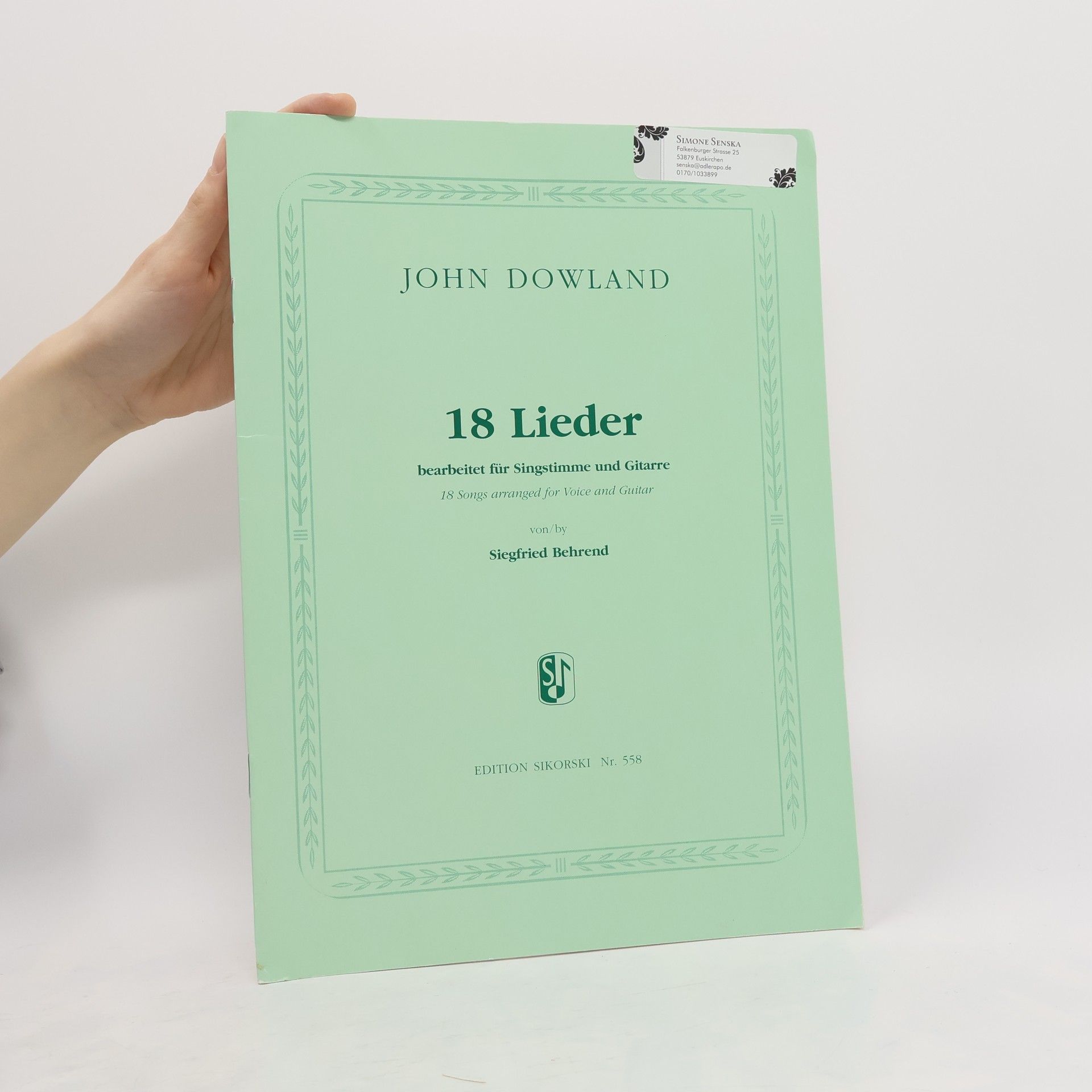

Siegfried Behrendt Bücher

1. Jänner 1960

Impressionen einer Spanischen Reise

Suite espagnola Nr. 1

Neue Ökologie - 3: Auf dem Weg zu einer Green Economy

Wie die sozialökologische Transformation gelingen kann

- 302 Seiten

- 11 Lesestunden

Green economy is the future ? this volume illuminates options, challenges and factors of success, providing perspectives for politics and the economy.