Claudia Sommer Bücher

Die Bildergalerie in Sanssouci

- 251 Seiten

- 9 Lesestunden

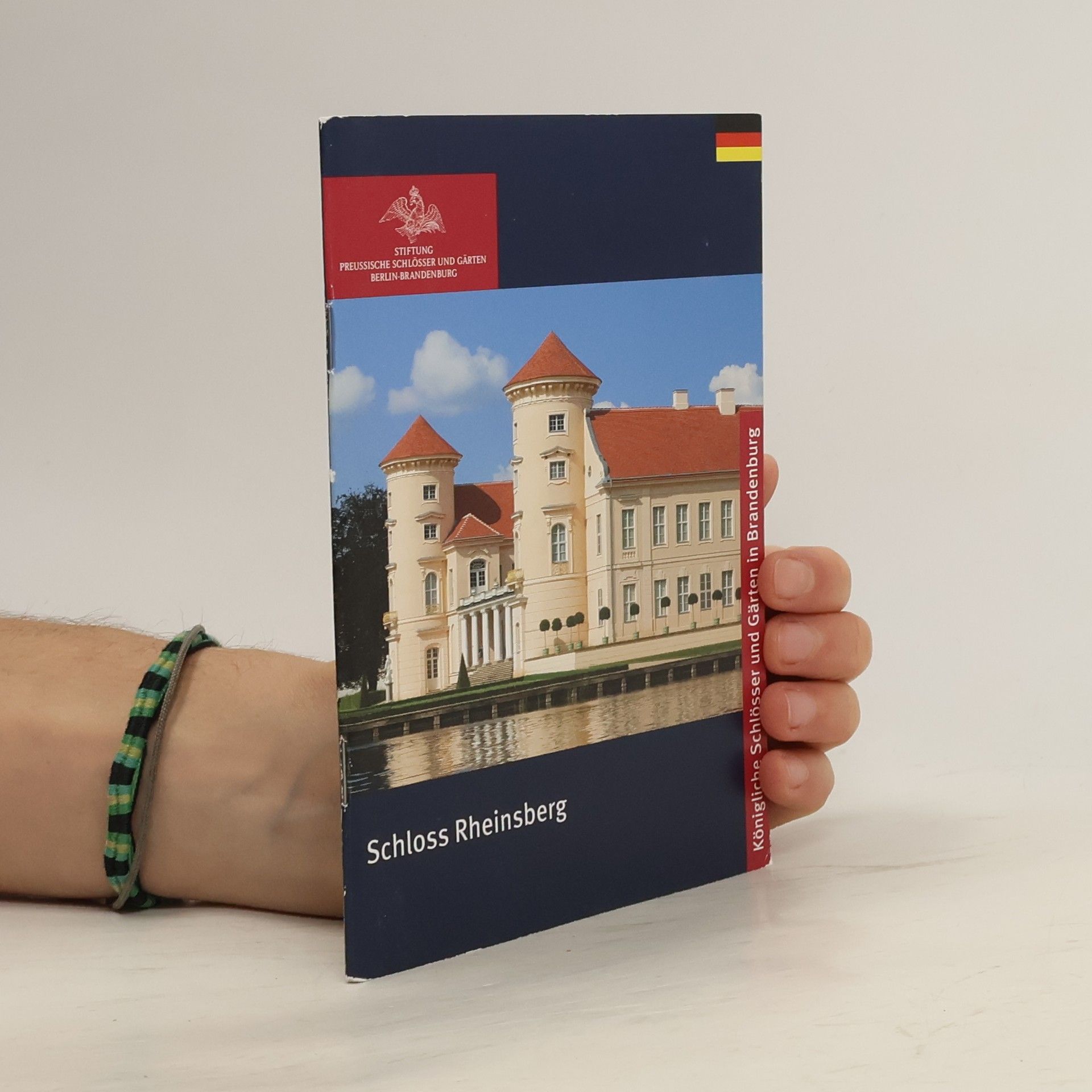

Königliche Schlösser in Berlin, Potsdam und Brandenburg: Schloss Rheinsberg

- 48 Seiten

- 2 Lesestunden

Umgeben von einer weitläufigen Seen- und Waldlandschaft, bildet das Schloss Rheinsberg im Ruppiner Land ein beeindruckendes Zusammenspiel von Natur und Baukunst. Es ist ein kunsthistorisches Zeugnis, welches das von architektonischen Umbrüchen geprägte 18. Jahrhundert facettenreich dokumentiert. Ursprünglich von Formen der Renaissance bestimmt, erfolgte unter dem Kronprinzen und späteren König Friedrich II. ein konzeptioneller Umbau des Schlosses in eine Dreiflügelanlage. Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff nahm hier mit seiner spezifischen Fassadengestaltung und Innenausstattung erste Entwicklungen des friderizianischen Rokoko vorweg, die später einen wesentlichen Impuls für die Planungen von Schloss Sanssouci geben sollten. 1740 gab Prinz Heinrich von Preußen Anweisung zur Errichtung eines Musenhofes der in seiner Raumauffassung den frühklassizistischen Stil repräsentiert. Der Kunstführer verdeutlicht differenziert die architektonische Originalität des brandenburgischen Bauwerks.

A case-based guide to the common and less common pain syndromes encountered in patients with neurological disorders and their treatment.