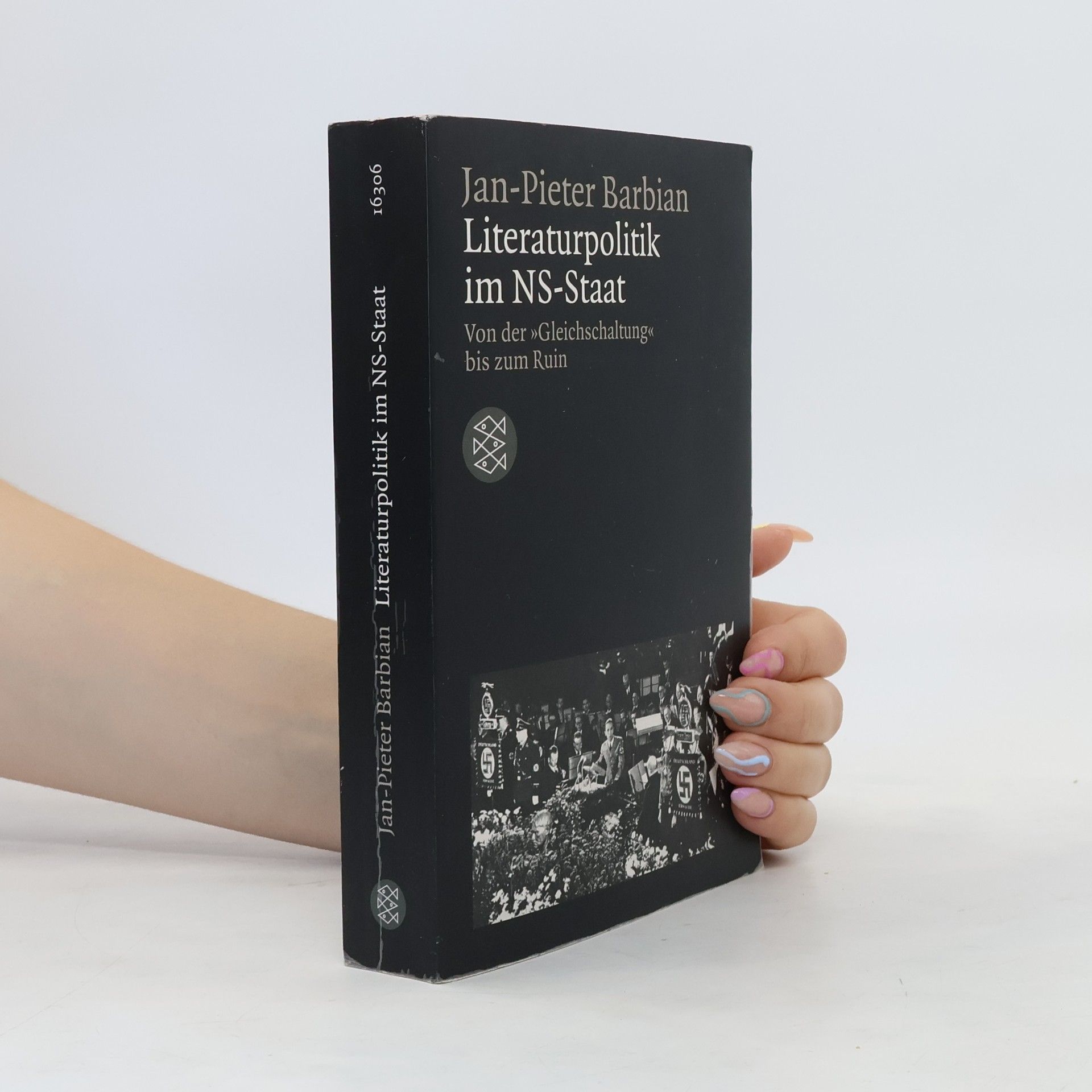

Literaturpolitik im NS-Staat

- 560 Seiten

- 20 Lesestunden

Der NS-Staat war auch eine Mediendiktatur. Was damals publiziert wurde, entschied im wesentlichen Joseph Goebbels. Doch der Propagandaminister dirigierte nicht allein. Wie der Kampf zwischen staatlichen und parteiamtlichen Bürokraten um die literaturpolitischenKompetenzen verlief und wie sich dies auf Verlagswesen, Buchmarkt und literarische Produktion auswirkte, ist Thema dieser Überblicksdarstellung