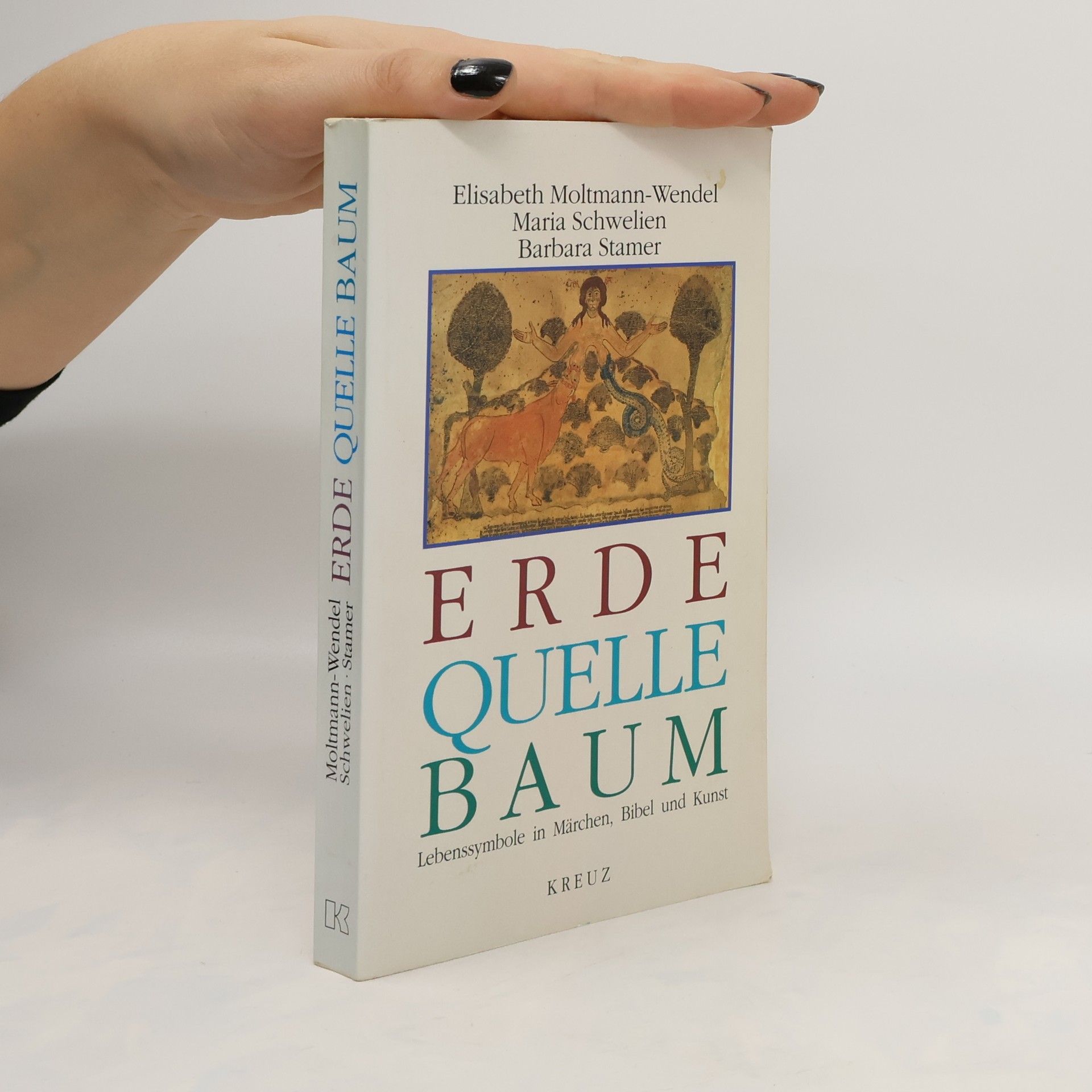

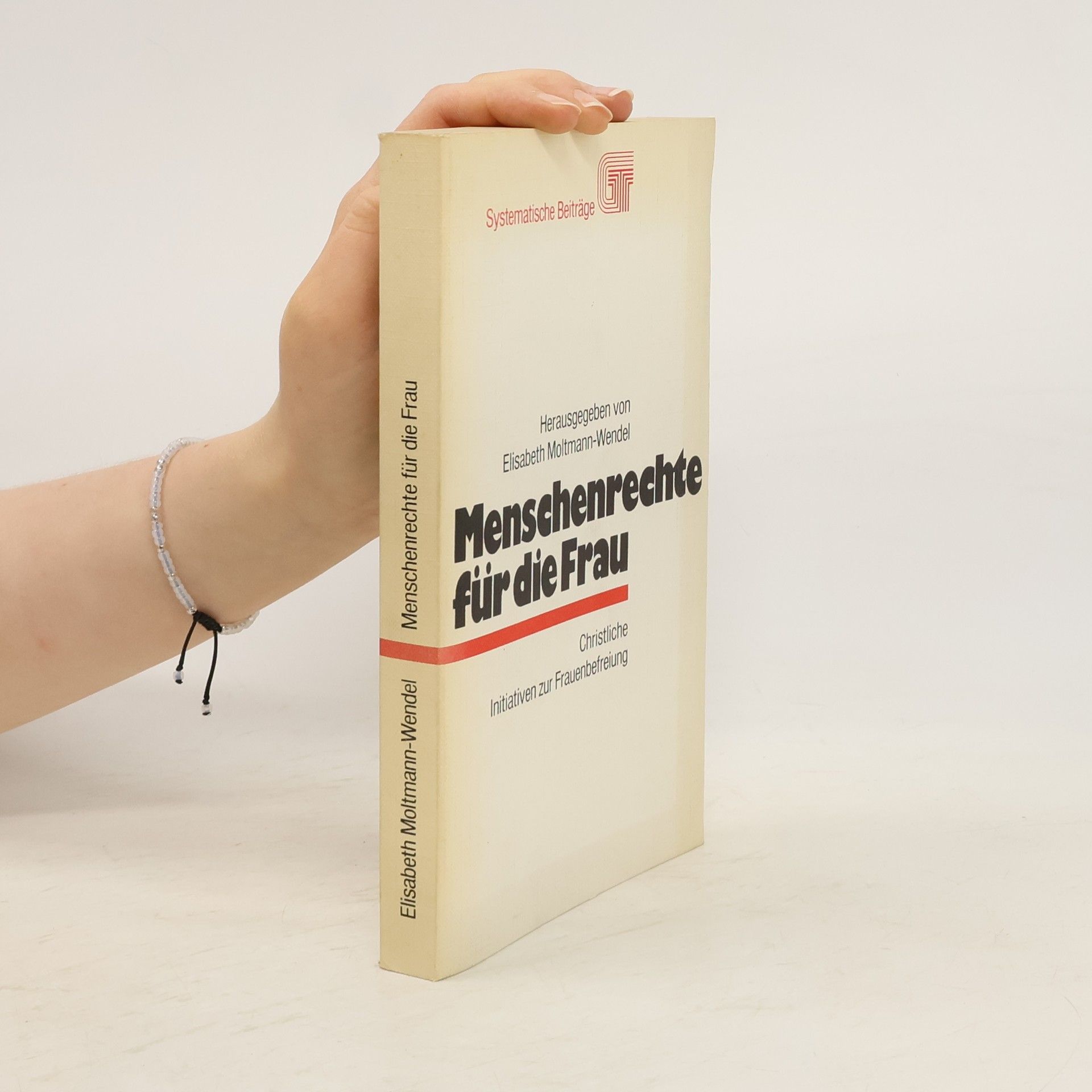

Elisabeth Moltmann-Wendel Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

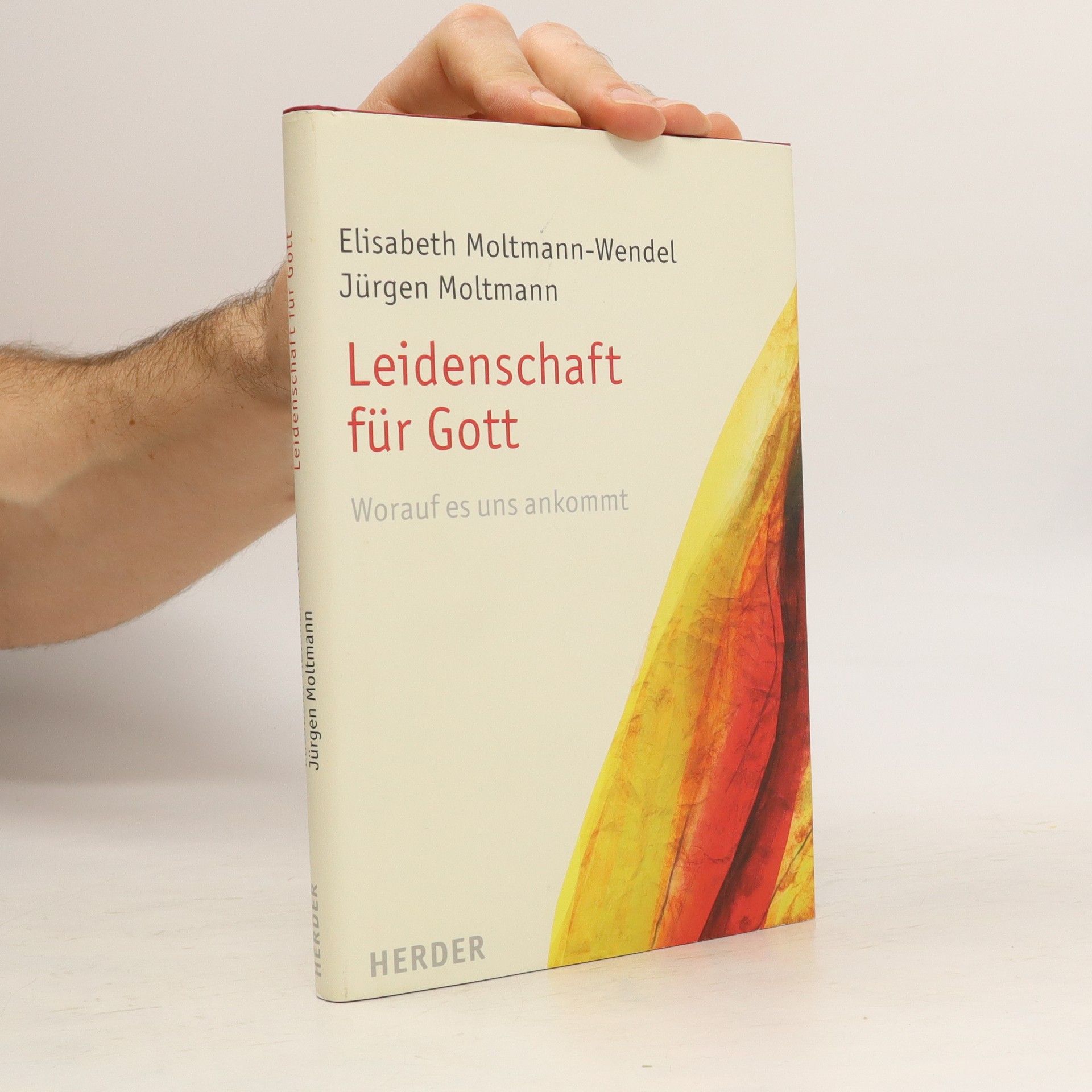

Jürgen Moltmann und seine Freu Elisabeth Moltmann-Wendel reflektieren die verwundbare Seite des Lebens und sprechen gerade so von Hoffnung und Heilung im Glauben. Eine Theologie, die im Dialog mit der Gegenwart steht und sich den großen Fragen unserer Zeit stellt.

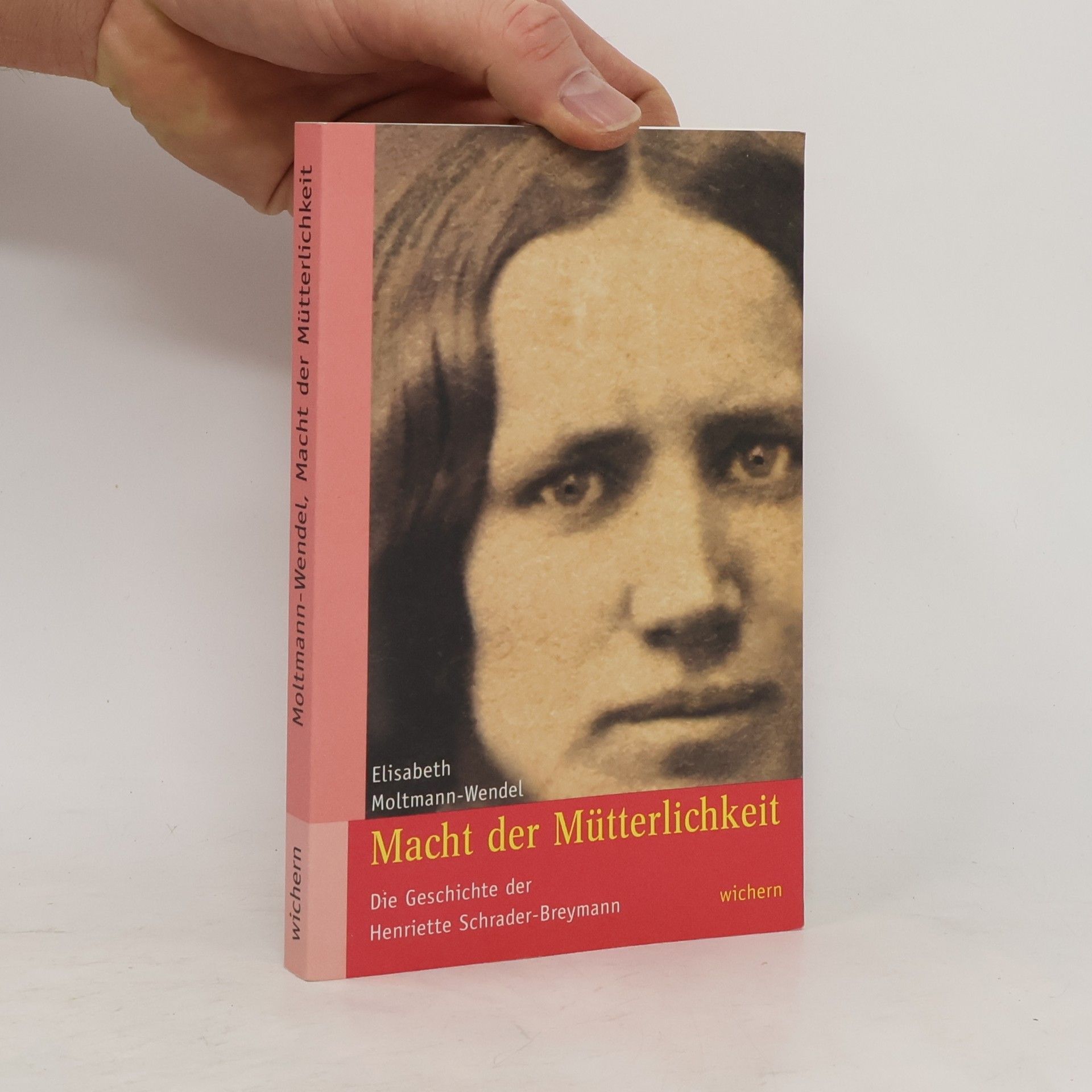

„Ob es denn nicht möglich ist, geistvoll und praktisch zugleich zu sein?“ So fragt die einundzwanzigjährige Pfarrerstochter Henriette Breymann, als sie ihre ersten Erfahrungen mit Erziehungseinrichtungen macht und einen deutlichen Mangel von Fraueneinfluss in der Männererziehung wahrnimmt. Zunächst eine begeisterte Fröbel-Schülerin, bleibt sie ein Leben lang auf der Suche nach dem richtigen pädagogischen Konzept, das Verstand, Gemüt und Religion verbindet und für das sie den Begriff der „geistigen Mütterlichkeit“ beansprucht. Im elterlichen Pfarrhaus baut sie 1852 ein Mädchenpensionat auf, das sie lange Zeit mit Erfolg und unter Beteiligung ihrer Geschwister führt, scheitert bei einer weiteren Gründung und zieht schließlich mit ihrem Mann Karl Schrader nach Berlin. In der Atmosphäre des politischen Liberalismus, angeregt durch vielfache soziale Herausforderungen, findet ihre pädagogische Vision bald eine neue Verwirklichung: 1874 gründet sie im Berliner Stadtteil Schöneberg das Pestalozzi-Fröbel-Haus, das ernst macht mit der Verbindung von Kinder und Kochen, Frauenbewegung und Haushalten, Natur und Philosophie. Die Publizistin und feministische Theologin Elisabeth Moltmann-Wendel hat in einer unterhaltsam geschriebenen Biographie diese große Pädagogin wiederentdeckt.

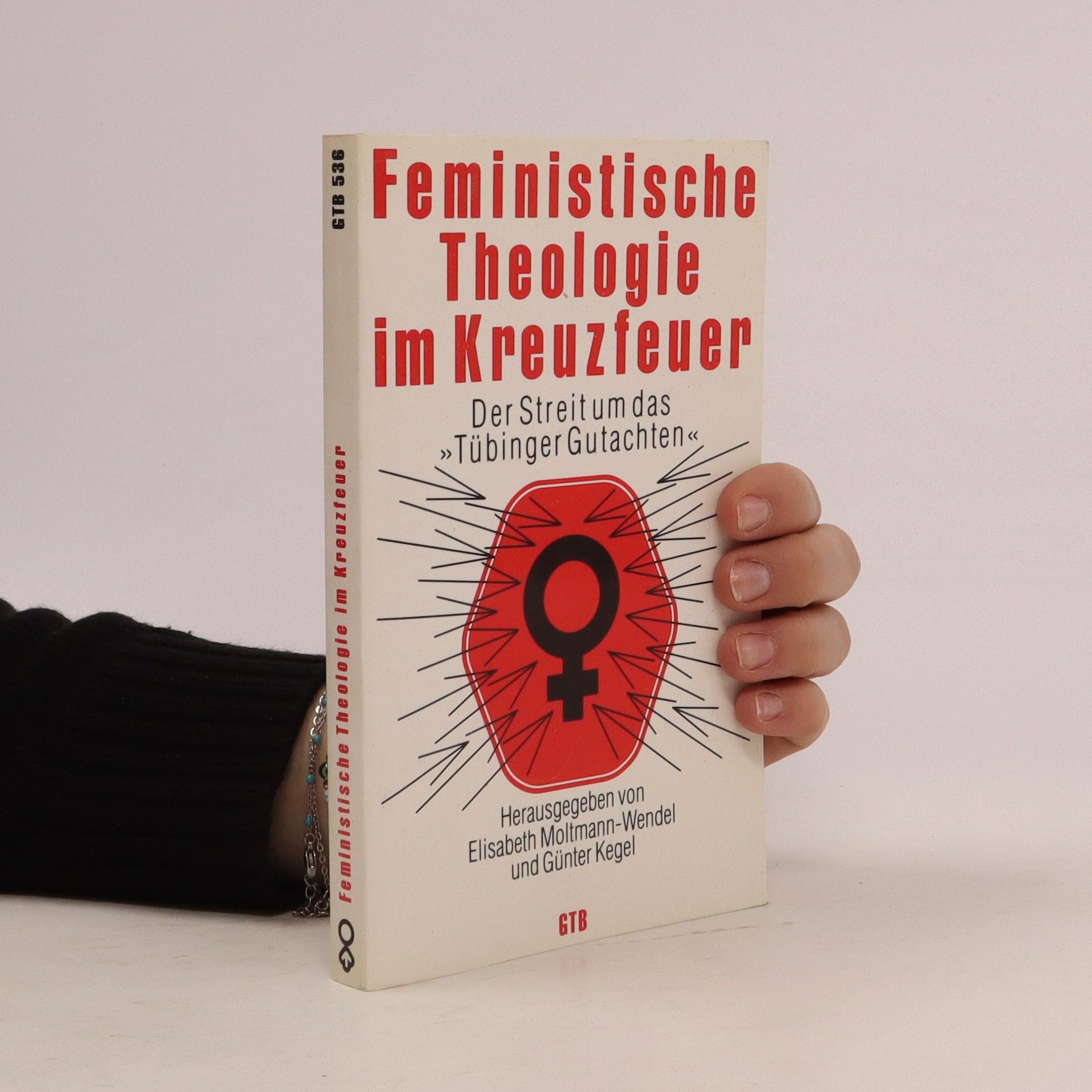

Herausgegeben Von Elisabeth Moltmann-wendel Und Günter Kegel. Includes Text Of: Das 'tübinger Gutachten' : Stellungnahme Zu Fragen Der Feministischen Theologie / Erarbeitet Von Einzelnen Mitgliedern Des Prüfungsausschusses Der Evangelisch-theologischen Fakultät Der Universität Tübingen.

GTB - 486: Das Land, wo Milch und Honig fliesst

Perspektiven einer feministischen Theologie

- 205 Seiten

- 8 Lesestunden

Discusses the changing image of women, feminist theology, patriarchy, Jesus and women, mutuality, self-love, models for women, and feminine self-awareness

Ein eigener Mensch werden : Frauen um Jesus

- 148 Seiten

- 6 Lesestunden