Andres Lepik Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

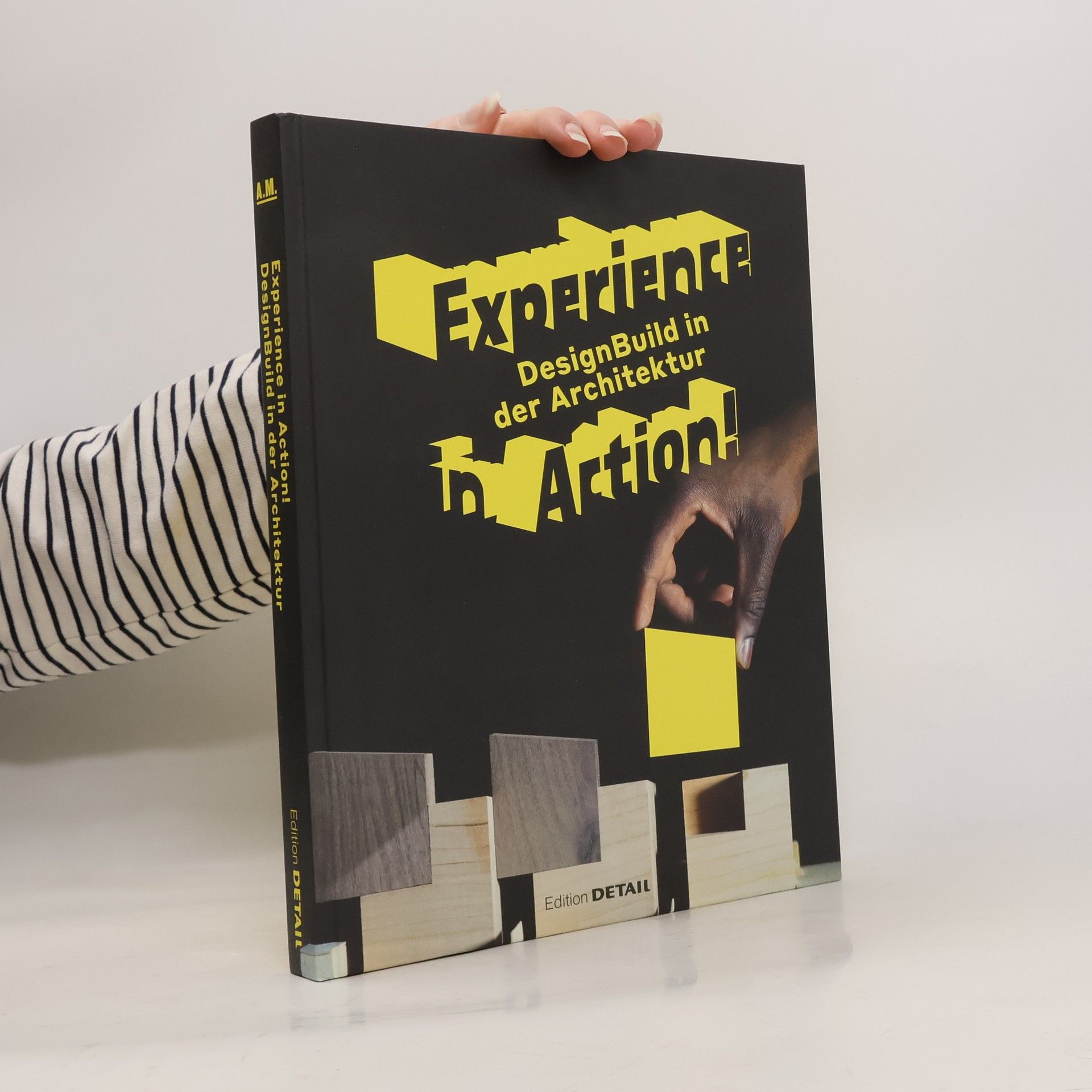

DesignBuild ist eine Lehrmethode, nach der Studierende an vielen Architekturschulen der Welt konkrete Projekte planen und bauen. Oft finden diese in Entwicklungsländern statt, gelegentlich aber auch vor der eigenen Haustür. Die Studierenden sammeln Erfahrungen, die weit über das Planen und Entwerfen hinausreichen. Im Fokus stehen temporäre Bauten und Langzeitprojekte, experimentelle Ansätze und Eingriffe in die Infrastruktur. Mit Bezug auf die Hauptaspekte Forschung - Dialog - Design - Build werden Forschungszusammenh�nge und Prozesse einzelner Projekte diskutiert. Konstruktive Aspekte und der soziale Austausch stehen ebenso im Fokus. Das Buch setzt sich mit der Lehrmethode auseinander und liefert einen ersten kritischen �berblick �ber die spannendsten DesignBuild-Projekte weltweit.

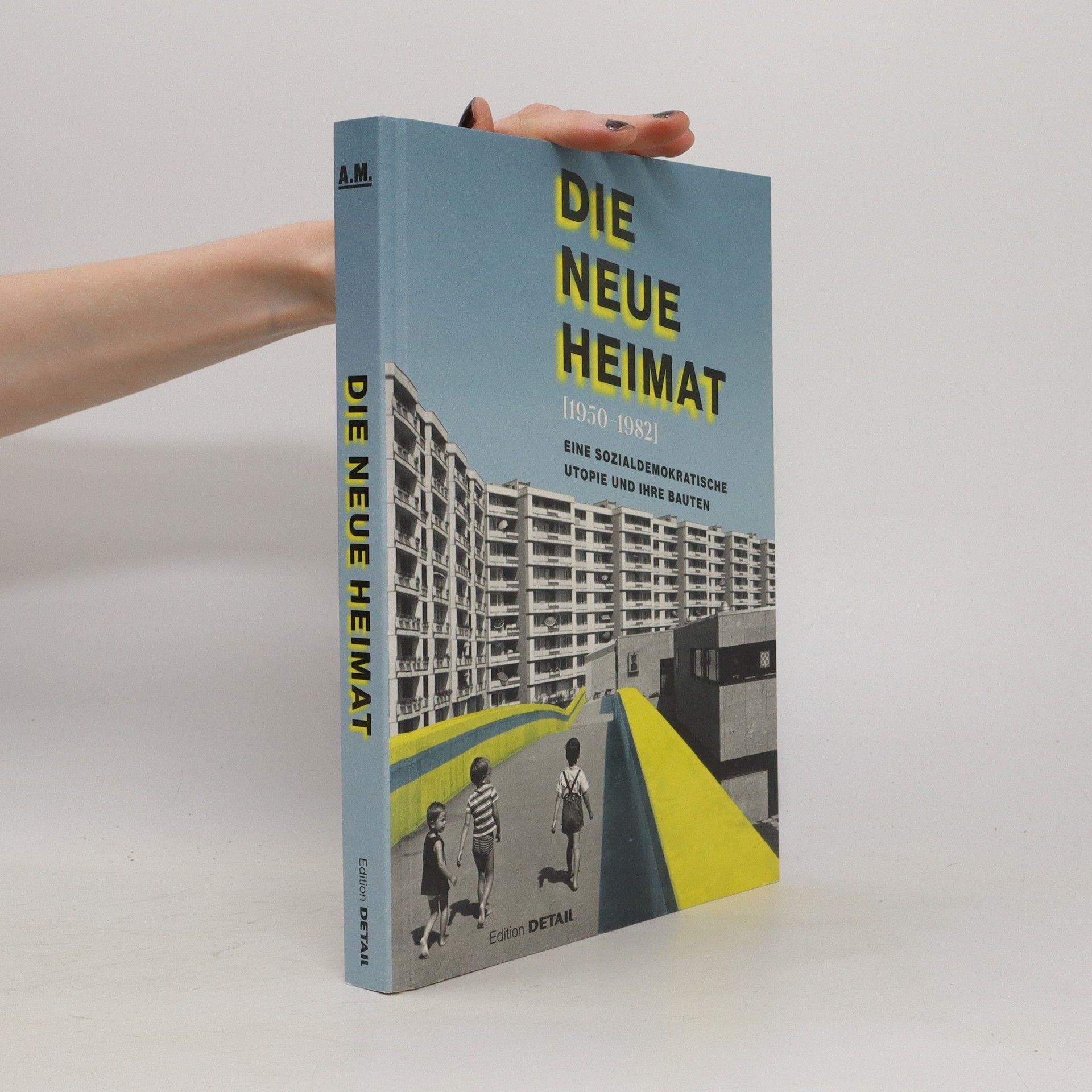

Die Neue Heimat (1950-1982)

- 236 Seiten

- 9 Lesestunden

Die 'neue Heimat' War Der Größte Und Bedeutendste Nicht-staatliche Wohnungsbaukonzern Im Europa Der Nachkriegszeit. In Einem Zeitraum Von Über Dreißig Jahren Hat Das Gewerkschaftsunternehmen Mehr Als 400.000 Wohnungen Und Seit Den Sechziger Jahren Auch Zahlreiche Kommunal- Und Gewerbebauten In Deutschland Geplant Und Ausgeführt. Die 'neue Heimat' War Ein Hoffnungsträger Für Die Teilhabe Am Wirtschaftswunder - Und Der Skandalträchtige Zusammenbruch Des Unternehmens Anfang Der Achtziger Jahre Wirkte Wie Ein Schock Auf Die Westdeutsche Bevölkerung. Der Zeitliche Abstand Von Über Einer Generation Bietet Die Chance Für Eine Kritische Untersuchung: Was Waren Die Ansätze Der Sozialdemokratischen Visionen Und Was Ist Aus Dem Bis Heute Angestrebten 'wohnen Für Alle' Geworden? Anhand Zahlreicher Historischer Foto- Und Planmaterialien Und Kurzbeiträgen Werden U.a. Großsiedlungen Wie Die Neue Vahr Bremen Oder Die Entlastungsstadt Neuperlach Sowie Gigantische Großprojekte Der 'neuen Heimat Städtebau' Wie Das Icc Berlin Dokumentiert. Hg. Andres Lepik Und Hilde Strobl. On Occasion Of An Exhibition Held At The Architekturmuseum Der Technischen Universität München, June 27-october 6, 2019. Includes Bibliographical References.

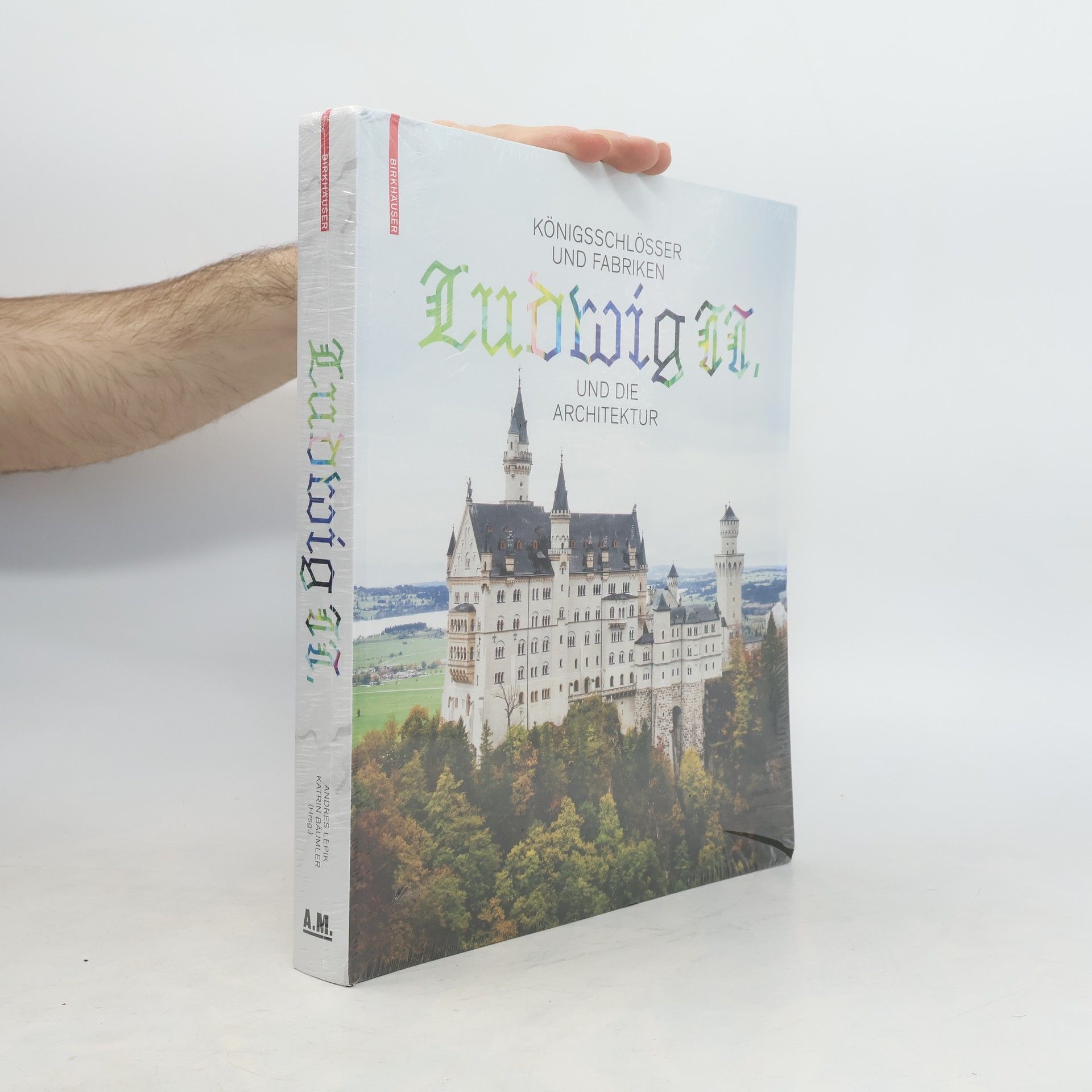

Königsschlösser und Fabriken - Ludwig II. und die Architektur

- 320 Seiten

- 12 Lesestunden

Königsschlösser im Kontext der Epoche Ludwig II. von Bayern (1864–1886) ist durch seine Königsschlösser international so bekannt wie kaum ein anderer Regent des 19. Jahrhunderts. Sie sind das Symbol einer persönlichen Architekturvision, die bis heute ein Publikum aus aller Welt fasziniert. Der Ruhm seiner Schlösser hat den Blick auf die andere Bautätigkeit im Königreich Bayern jedoch überstrahlt: Städtebau, Krankenhäuser, Schulbauten, Theater und Museen, aber auch Fabriken, Bahnhöfe, Mietshäuser, Kirchen und Synagogen entstanden unter seiner Regentschaft. Das Buch beleuchtet erstmals das breite Architekturgeschehen dieser Epoche. Essays und Überblicksdarstellungen zu den Bauaufgaben der damaligen Zeit geben Einblicke in die Vielfalt der damaligen Baukultur und rücken die Königsschlösser zugleich in eine neue Perspektive. Neue Forschungsergebnisse zu Biographie und Bautätigkeit Ludwigs II. Einblicke in die Vielfalt der damaligen Baukultur

World of malls

- 272 Seiten

- 10 Lesestunden

The catalogue World of Malls is devoted to a type of building that was invented in the United States just less than sixty years ago and quickly spread throughout the world. Due to urban planning’s increasing orientation toward the automobile, the mall became a substitute for lost urbanity. Yet what direction is the development of the shopping mall taking today? On the one hand, there continue to be spectacular new openings in America, Asia, the United Arab Emirates, and Europe. At the same time, however, many malls are empty, and some are being converted and repurposed. There is hardly any other building typology that is being discussed as controversially: does the shopping mall mean the death of the city, or does it stimulate its revitalization? In their essays, urban planners, economists, and architectural historians such as Anette Baldauf, Bob Bruegmann, Dietrich Erben, Richard Longstreth, Alain Thierstein, June Williamson, and Sophie Wolfrum examine the transformation processes of the shopping mall from the twentieth to the twenty-first century. (German edition ISBN 978-3-7757-4138-5) Exhibition: Architekturmuseum der TU München in der Pinakothek der Moderne, 13.7.–22.10.2016

Paul Schneider-Esleben, Architekt

- 208 Seiten

- 8 Lesestunden

Paul Schneider-Esleben (1915–2005) steht beispielhaft für den Aufbruch der Architektur in der frühen Bundesrepublik: Seine Innovationskraft zeigt sich in seinen Düsseldorfer Bauten wie der gläsernen Haniel-Großgarage (1950–1953), dem Mannesmann-Hochhaus (1955–1958) als erstem deutschem Nachkriegshochhaus und der Rochuskirche (1952–1955). Er hatte stets ein großes Interesse an der bildenden Kunst: Beim Bau der Rolandschule (1957–1961) etwa arbeitete er mit Günther Uecker, Heinz Mack, Otto Piene und Joseph Beuys zusammen. Mit dem Flughafen Köln-Bonn (1962–1971) gelangen ihm ein typologisch einflussreicher Entwurf sowie ein Verkehrskonzept, die beide weltweit Nachahmung fanden. Schneider-Esleben war ein vielseitiger Gestalter, der nicht nur Bürohochhäuser, Kulturzentren, Schulen, Wohnhäuser und Kirchen entwarf, sondern auch Möbel, Schmuck und seine eigene Yacht, mit der er über das Mittelmeer segelte. Der Katalog lädt ein, sein schillerndes Werk auch in aktuellen Fotografien neu zu entdecken.

Focusing on architectural projects in neglected urban and rural areas, this book showcases designs that aim for social change and highlight architecture's responsibility. The featured works, primarily schools, public spaces, and housing, emerge from close collaboration with future users. Set in locations with inadequate infrastructure, these projects illustrate a transformative dialogue between architecture and ethics, reflecting a commitment to improving communities through thoughtful design.

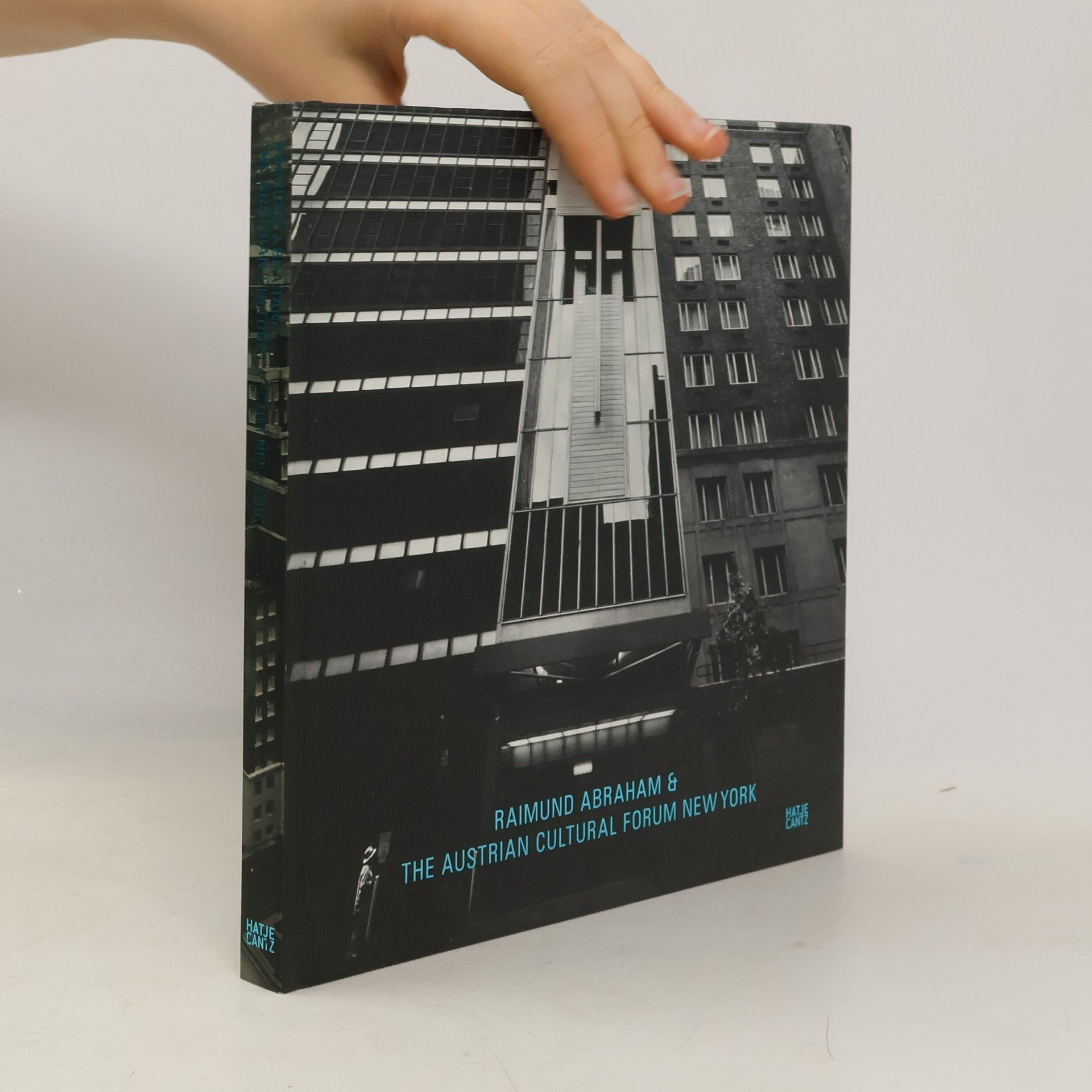

Raimund Abraham & the Austrian Cultural Forum New York

- 128 Seiten

- 5 Lesestunden

Das Austrian Cultural Forum des österreichischen Architekten und Theoretikers Raimund Abraham (1933–2010) wurde vom Architekturhistoriker Kenneth Frampton als das spektakulärste moderne Bauwerk New Yorks seit dem Seagram Building und Frank Lloyd Wrights Guggenheim Museum bezeichnet. Mit einer Breite von 7,6 Metern und einer Tiefe von 25 Metern gliedert sich der 24-stöckige Turm mit seiner symmetrisch geteilten Glasfassade in die 52. Straße Manhattans. Trotz des extrem schmalen Baugrundes gelang Abraham eine außergewöhnliche Formensprache, die sich jedem Architekturtrend entzieht. Nach nunmehr acht Jahren lebhafter Nutzung des Gebäudes wird in dieser ersten Monografie das Haus mit zahlreichen Fotos und vielschichtigem Material vorgestellt. Beiträge zum Stellenwert der Institution in der österreichischen Außen- und Kulturpolitik, zu Abrahams Werk, seiner Position als Lehrer und Theoretiker, dem Verhältnis zu Österreich sowie weiteren Aspekten gewähren einen Einblick in sein architektonisches und ästhetisches Denken.