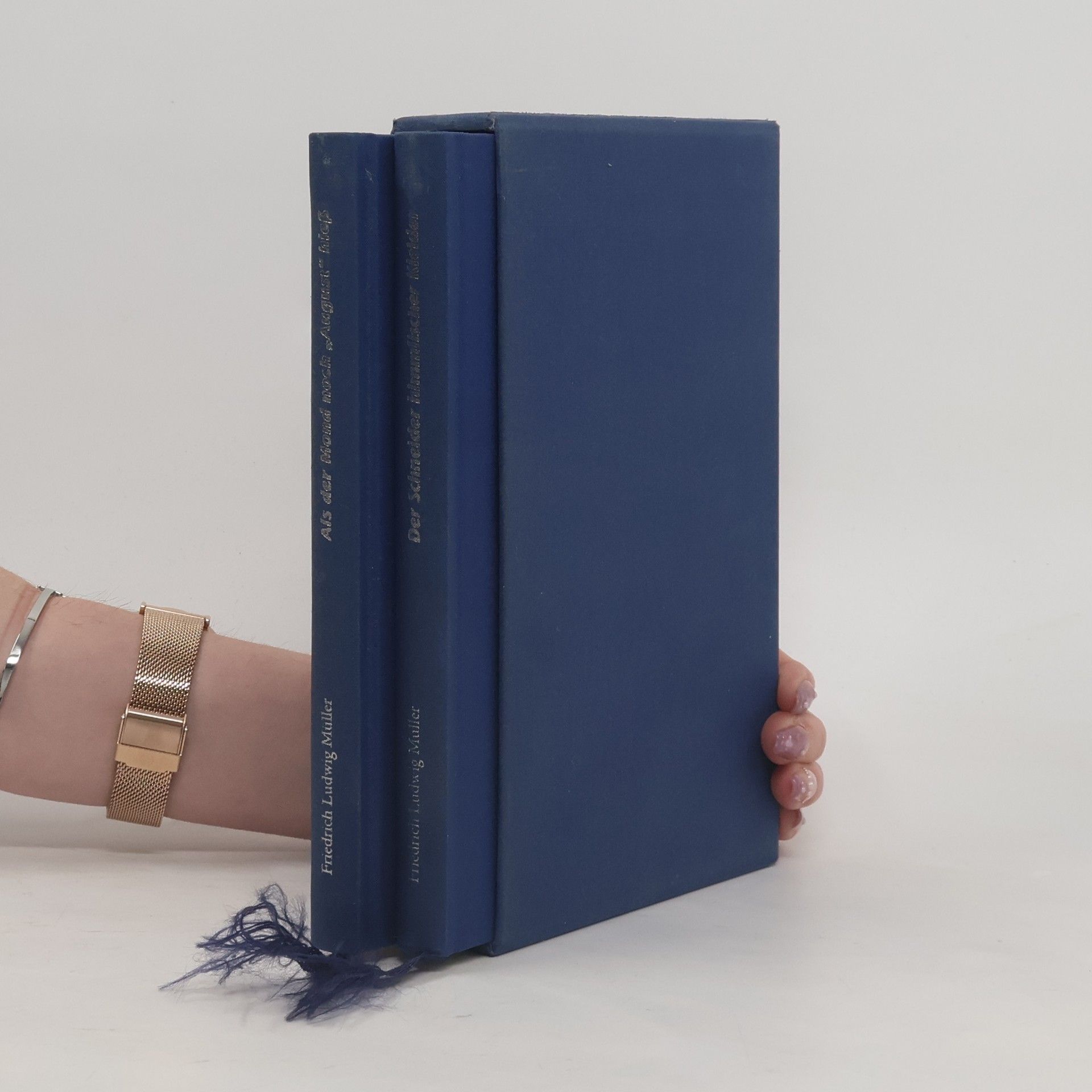

Friedhelm L. Müller Bücher

Die beiden Satiren des Kaisers Julianus Apostata

- 248 Seiten

- 9 Lesestunden

Der kaum 32jährig im Krieg gefallene Kaiser Julian, der (von Ende 361 bis 363) nur gut anderthalb Jahre lang als Alleinherrscher im römischen Reich regierte, war zugleich ein fleißiger Schriftsteller. Sein literarischer Nachlaß, der immerhin ca. 450 Druckseiten ausmacht, ist nur wenigen Spezialisten bekannt. Vermutlich seine letzten Schriften sind die beiden hier nach langer Zeit wieder zugänglich gemachten Satiren. In den Caesares läßt er seine Vorgänger zum Symposion laden und miteinander einen Wettstreit austragen, um so seine eigenen (vorbildlichen) Herrschaftsvorstellungen darzustellen. Im Misopogon rechnet er in einer ironisch gemeinten, psychologisch höchst aufschlußreichen Selbstpersiflage ab mit seinen sittlich verächtlichen Gegnern, den Bewohnern Antiocheias in Syrien, wo er ein Dreivierteljahr vor dem Zug in den Perserkrieg, aus dem er nicht mehr zurückkehrte, residierte und trotz erheblicher Anstrengungen für die Stadt immer unbeliebter geworden war.