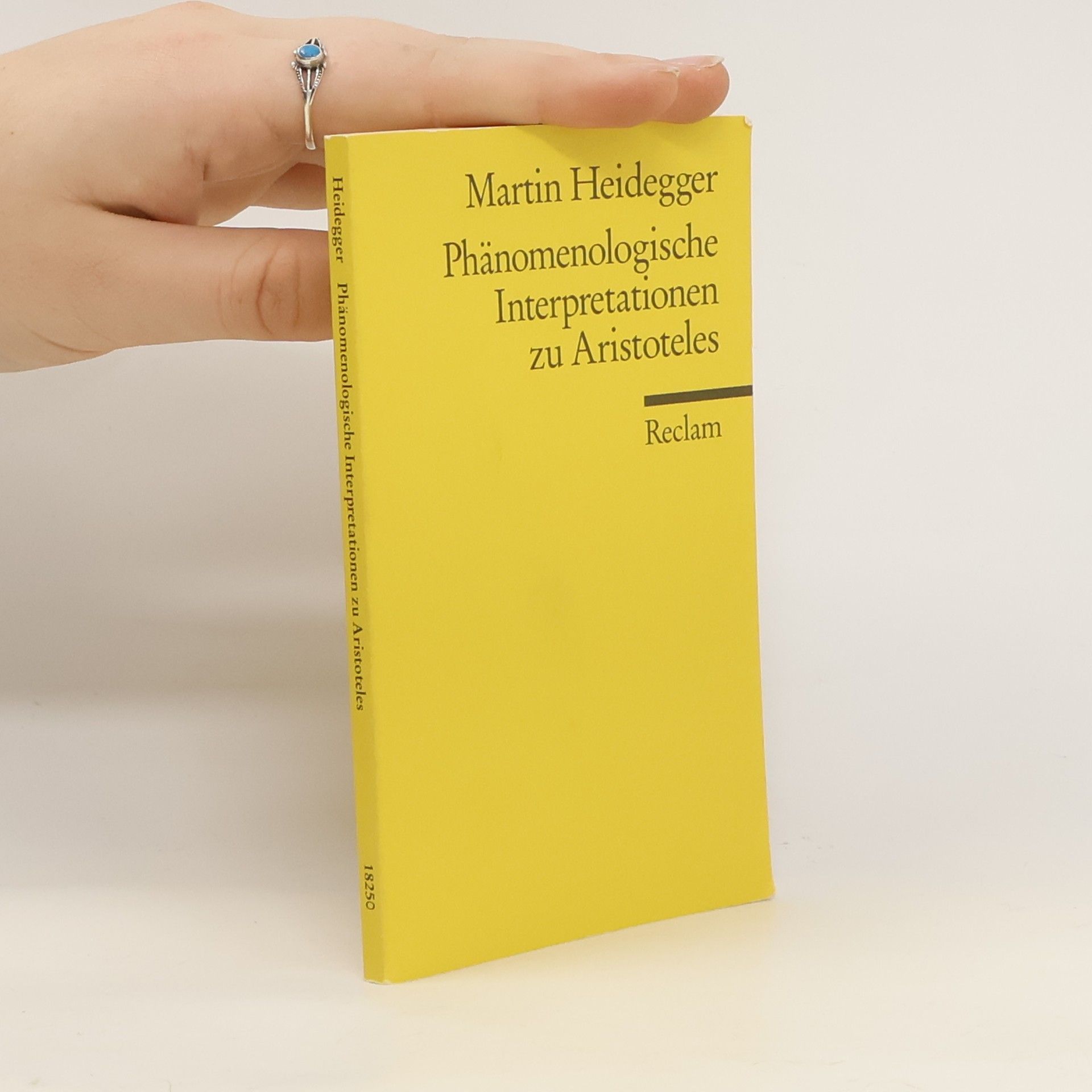

Martin Heidegger ; Herausgegeben Von Günther Neumann ; Mit Einem Essay Von Hans-georg Gadamer. Previously Published In Volume 6 Of Dilthey-jahrbuch. Includes Bibliographical References.

Günther Neumann Bücher

Immer schon war Clara fasziniert vom Fliegen. Oder doch nur auf der Flucht? Nun scheint ihr Ziel erreicht: Als Pilotin einer Billig-Airline behauptet sie sich in einer rücksichtslosen Männerwelt, zwischen Bangkok und Berlin, Colombo und Cancun, Mombasa und Madrid hat sie sich den Himmel erobert. Sie vermag eine Boeing 777 durch die heftigsten Turbulenzen zu steuern, doch ihr eigenes Leben entgleitet ihr zusehends. Zerrissen zwischen zwei Männern, heimgesucht von Erinnerungen an frühen Missbrauch, bewegt sie sich rastlos durch anonyme Flughäfen und fremde Metropolen. Erst ein Rückzug auf die tropische, vom Bürgerkrieg verwundete Insel Sri Lanka ermöglicht ihr, sich den Geistern der Vergangenheit zu stellen.

Landschaft und Liebe, Verlust und Verortung, Heimliches und Hässliches, Erinnerungen und Experimentelles – eine literarische Auseinandersetzung mit Kassel und der nordhessischen „Provinz“. 49 AutorInnen aus Kassel, den fünf nordhessischen Landkreisen und anderen Teilen der Welt lassen ihre Verbindung zur Region erkennen, jenseits von rückwärts gewandter, kritikloser Heimatverbundenheit und begeben sich in die Auseinandersetzung darüber, was denn „mein Ort“ sein könnte. Die Anthologie gewährt intime Einblicke in das gelegentlich verschlossen wirkende, manchmal spröde Nordhessen. Einblicke in Wohnzimmer und Politik, in Herzen und Vergangenheiten, in allen Facetten von der Liebeserklärung bis zur schonungsloser Analyse, bereiten sowohl Alteingesessenen und Neulingen als auch Literaturfans und Neugierigen aller Art Lesevergnügen. 232 Seiten Prosa, Lyrik und mehr – die Anthologie präsentiert die besten Texte aus dem Wettbewerb NORDHESSEN INTIM, an dem sich 230 Schreibende beteiligt haben und der von den Herausgeberinnen in 2004 und 2005 durchgeführt wurde. Reizvoll ist die Mischung aller Genres und Generationen sowie die von professionellen Schriftstellern und Laienschreibern. Als bekannte AutorInnen sind u. a. vertreten Bianca Döring, Karl Garff, Bernd Gieseking, Ulrich Holbein, Anna Rheinsberg und Ambros Waibel.

Nordhessische Gegenwartsliteratur: Salto mortale - Wie wir leben

- 224 Seiten

- 8 Lesestunden