Mit 'Pop on Paper' präsentiert das Berliner Kupferstichkabinett erstmals seine außergewöhnliche Pop Art-Sammlung. In Fokus stehen dabei die 1960er Jahre, in denen eine junge Generation von Künstlerinnen und Künstler einem neuen Lebensgefühl Ausdruck gab. Anhand von Siebdrucken, dem Pop-Medium schlechthin, Künstlerplakaten, frühen Zeichnungen und sogar Mode widmet sich Pop on Paper der Verbindung von Kunst, Massenkonsum und Populärkultur von den Anfängen des Pop zum vielfältigen Echo in Europa, von Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg und Andy Warhol zu Maria Lassnig, Ulrike Ottinger und Sigmar Polke. Exhibition: Kupferstichkabinett, Berlin, Germany (03.04.-16.07.2020).

Andreas Schalhorn Bücher

Der Ausstellungskatalog präsentiert Zeichnungsserien und Videoarbeiten der Gewinnerin des Hannah-Höch-Preises 2008, die 1943 geborene Berliner Künstlerin Katharina Meldner. Ihre Kunst regt die Fantasie und Erinnerung des Betrachter an, das gilt insbesondere für das Zeichenprojekt „Spirits“, das moderne und zeitgenössische Kunstwerke mit farbigen Konturen auf ihre charakteristischen Umrisse reduziert.

In bester Gesellschaft

Ausgewählte Erwerbungen des Berliner Kupferstichkabinetts 2009-2019

„In bester Gesellschaft“ stellt eine Auswahl wichtiger Erwerbungen des Kupferstichkabinetts aus den letzten zehn Jahren vor - vom Spätmittealter bis in die unmittelbare Gegenwart. Hierzu gehören neben Ankäufen aus eigenen Mitteln vor allem Schenkungen, Vermächtnisse und einzelne Rückerwerbungen restituierter Werke. Viele bedeutende Ankäufe gelangen oftmals nur mit Hilfe externer Förderer wie der Kulturstiftung der Länder, der Schering Stiftung Berlin oder der Ernst von Siemens Kunststiftung. Nicht zu vergessen sind die Künstlerförderung des Landes Berlin sowie das Engagement der Graphischen Gesellschaft zu Berlin e. V. sowie vieler privater Förderer. Dabei werden nicht nur die einzelnen Neuerwerbungen und die Umstände ihrer Erwerbung ins Licht gerückt, sondern auch Anknüpfungspunkte innerhalb der Sammlung, also Werke, mit denen die Neuankömmlinge in einen Dialog treten - und mit denen sie sich nun in bester Gesellschaft befinden. Gefördert von der Graphischen Gesellschaft zu Berlin -Vereinigung der Freunde des Kupferstichkabinetts e. V.

"Where are you standing?

- 157 Seiten

- 6 Lesestunden

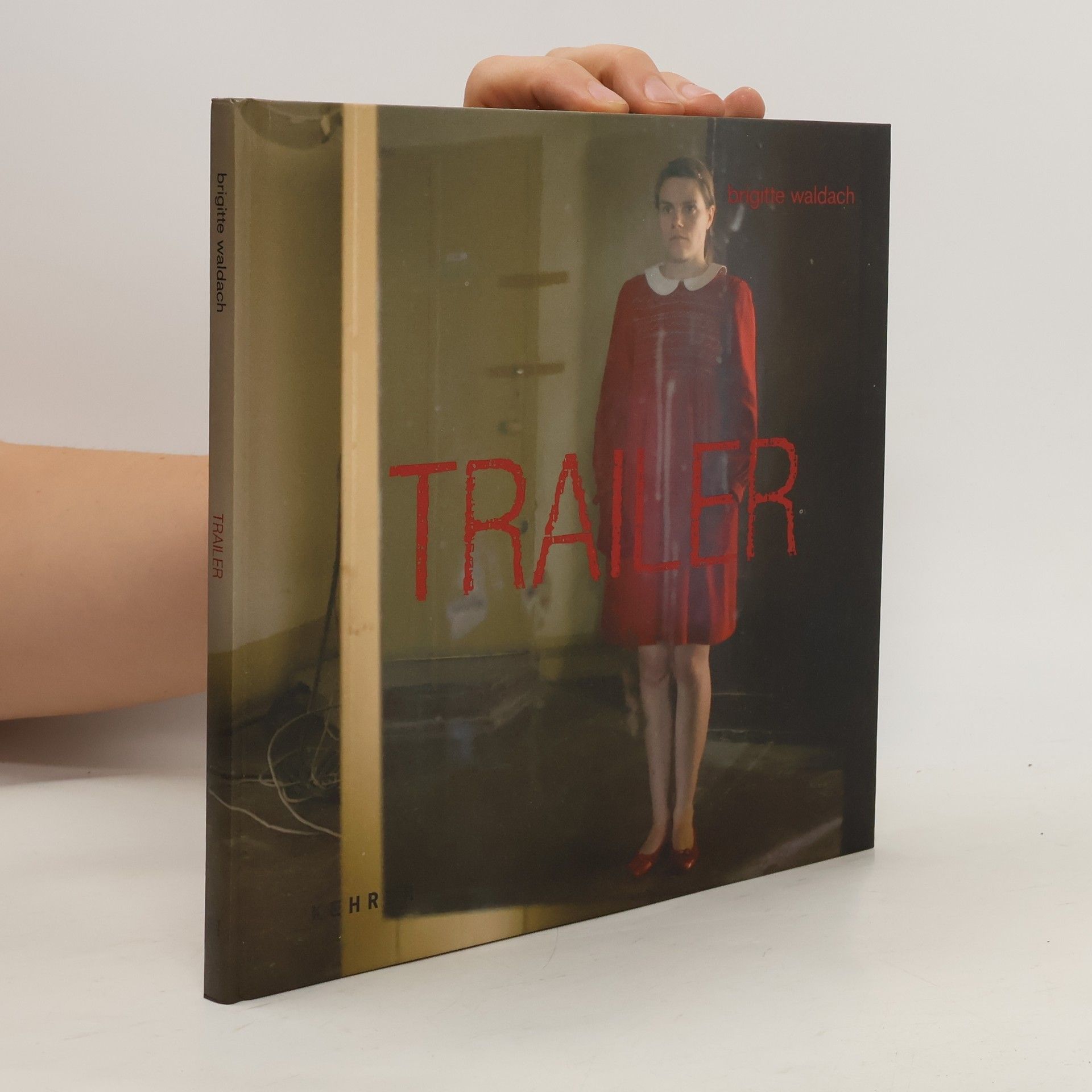

Brigitte Waldach operiert in ihrem Künstlerbuch „Trailer“ mit der Verschränkung von farbigen Fotografien mit in Rot angelegten Zeichnungen, die beide um eine einsame weibliche Figur in unterschiedlichen Raumsituationen kreisen. In den Fotografien, die in einer verlassenen Dachgeschosswohnung in Berlin-Mitte entstanden, ist es die Berliner Schauspielerin Fritzi Haberlandt, die in einem roten, ein wenig altertümlichen Kleid mit weißem Kragen die Solo-Rolle übernommen hat. Die Fotografien und Zeichnungen sind bei allen medienspezifischen Unterschieden thematisch und durch die Dominanz der Farbe Rot – als buchstäblichen roten Faden – miteinander verschränkt. Der „Trailer“ ist zum einen – in Analogie zu einem Kinotrailer – als werbende Vorankündigung für einen geplanten, mit animierten Comic-Szenen kombinierten Spielfilm zu begreifen. Zum anderen stellt er ein in sich geschlossenes Kunstwerk dar, einen kaleidoskopartig strukturierten Videoclip in Buchform.

Staatsgalerie Stuttgart: Funny Cuts

Cartoons und Comics in der Zeitgenössischen Kunst: Exhibition at Staatsgalerie Stuttgart, 4th December 2004-17th April 2005

- 143 Seiten

- 6 Lesestunden

Das Buch untersucht die Entwicklung von Comics und Cartoons in der zeitgenössischen Kunst, beginnend mit der Pop-Art, die durch Künstler wie Andy Warhol und Roy Lichtenstein die Grenzen zwischen Hoch- und Niedrigkultur herausforderte. Diese Künstler nutzten motivische Zitate aus populären Comics, um eine bahnbrechende Konfrontation zu schaffen. In den 1960er Jahren wandte sich die Verwendung von Comics einer sozialkritischen Perspektive zu, wie sie in den Arbeiten von Erró, Hervé Télémaque und Öyvind Fahlström sichtbar wird. In den 1970er Jahren thematisierten amerikanische 'Comix' gesellschaftliche Tabuthemen wie Sexualität und Gewalt und entdeckten das subversive Potenzial der Comic-Welten für die bildende Kunst. Inspiriert von der Punk-Kultur setzten Künstler wie Mike Kelley und Raymond Pettibon das Erzählerische des Comics an der Schnittstelle von bildender Kunst und Literatur um. Jüngere Künstler hinterfragen politische und soziale Realitäten sowie ihre eigene Identität durch das mythologische Potenzial von Comics und Animationen und schaffen neue virtuelle Identitäten in der Videokunst. Zu den vertretenen Künstlern gehören Yoshitaka Amano, Angela Bulloch, Marcel Dzama, Tim Eitel, Erró, Inka Essenhigh, Mike Kelley, Roy Lichtenstein, Takashi Murakami und viele andere.