Šachy : 2000 let dějin hry

- 208 Seiten

- 8 Lesestunden

Bohatě ilustrované kulturní dějiny šachů a hlavní vývojové etapy této královské hry.

Bohatě ilustrované kulturní dějiny šachů a hlavní vývojové etapy této královské hry.

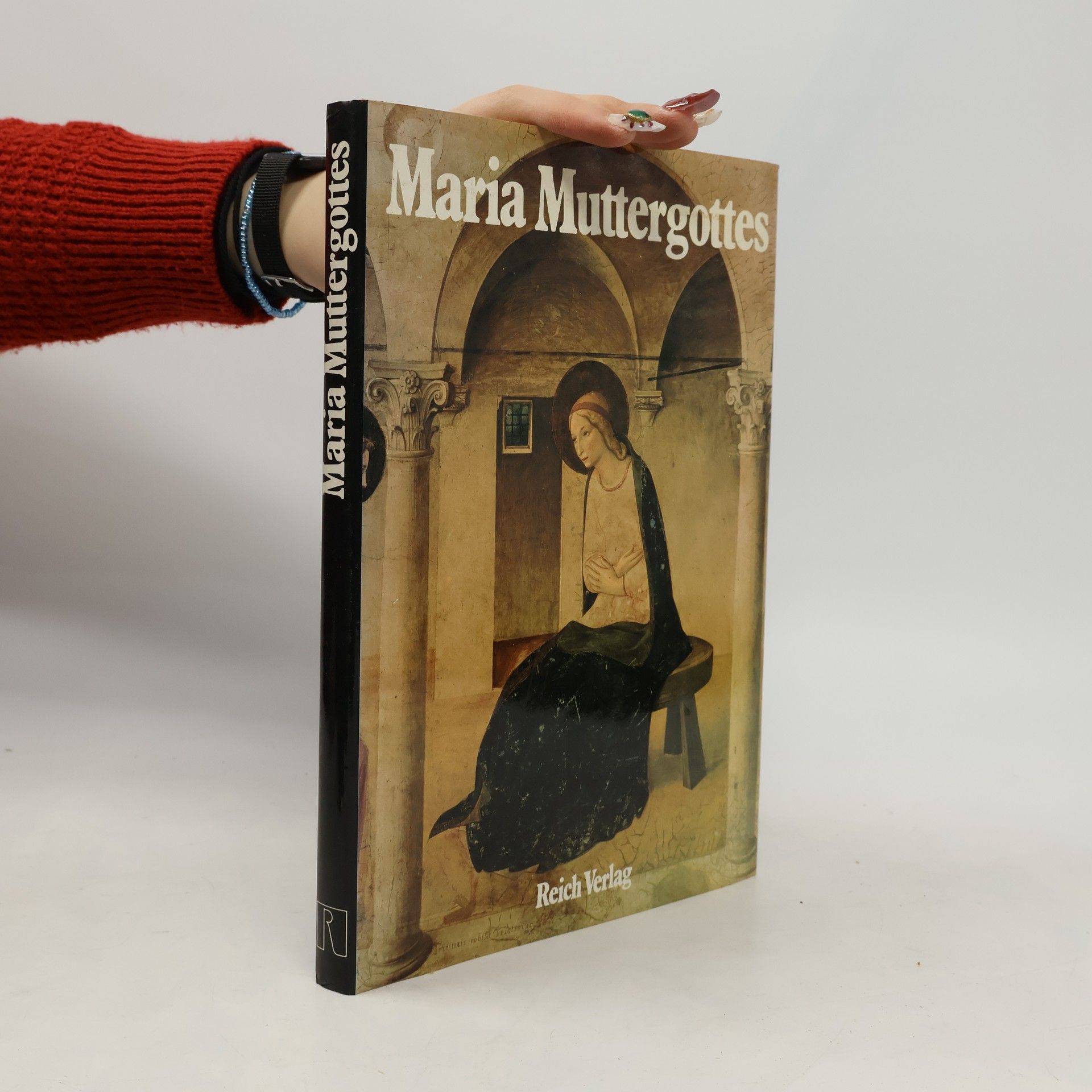

Publikace věnovaná kříži jako symbolu, který je neodmyslitelně spjat s křesťanskou kulturou. Množství obrazového materiálu nám dává nahlédnout prostřednictvím zobrazování kříže nejen do dějin výtvarného umění, ale také do dějin samotného křesťanství.

Zabývá se podrobně evropskou aristokracii žijící v dnešní době. Vypravuje o životě šlechty v dnešní republikánské době, kde jsou podřízeny stejným ekonomickým podmínkám jako všichni ostatní. Z mnoha z nich se stali podnikatelé, kteří se snaží uchovat stoleté rodové dědictví pomocí nejmodernějších manažerských praktik. Tato kniha podává také ucelený přehled o dějinách šlechty ve východní Evropě - líčí jejich slavné dny i těžké doby, kdy se proti někdejšímu privilegovanému stavu obrátily revoluce a republiky šlechtu zakázaly a příslušníky pronásledovaly.To se týkalo české, maďarské, polské šlechty, která dokonce přišla o veškerý majetek.