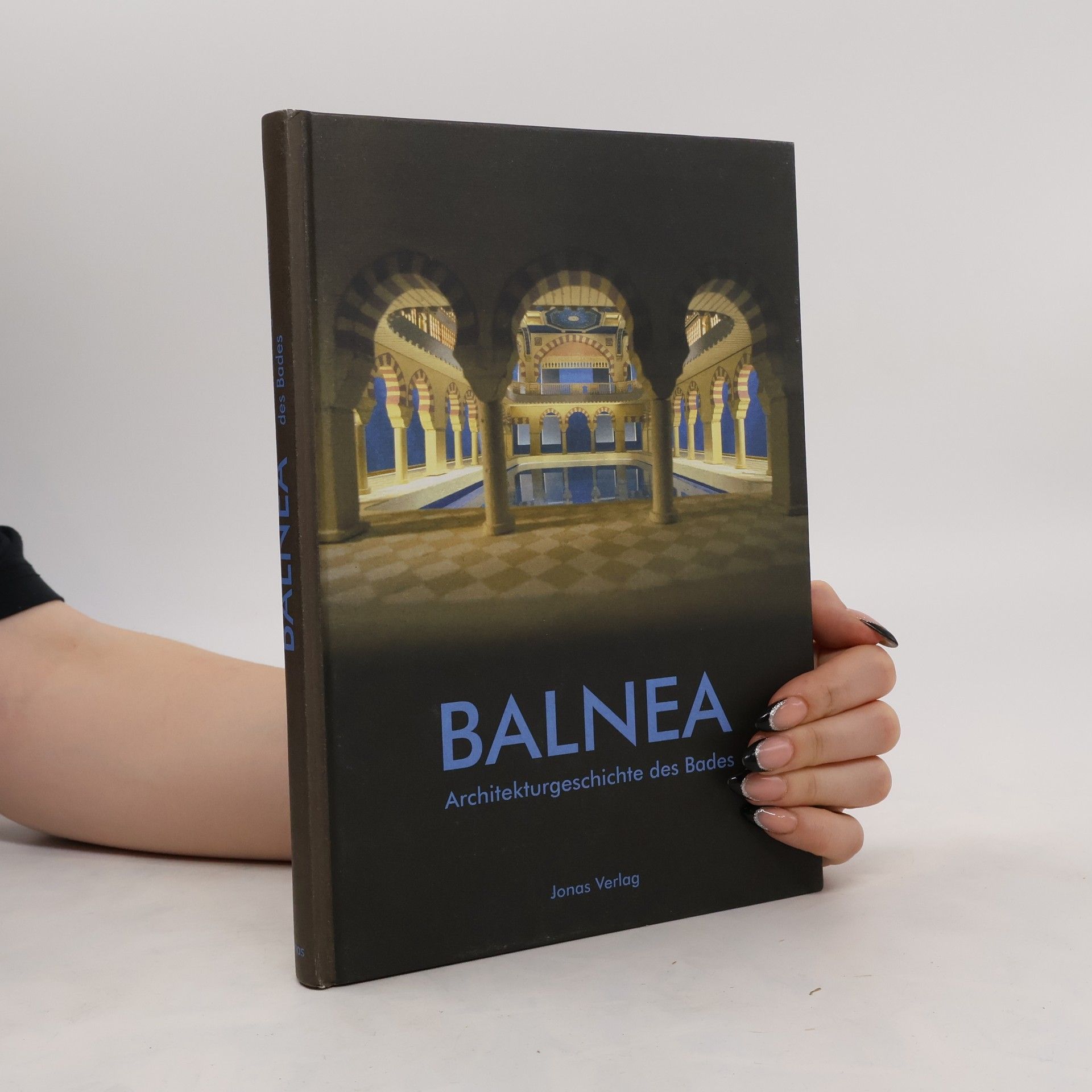

Die Aufklärung führte zur Entstehung des Badehauses, nachdem die Körperpflege im 17. Jahrhundert einen Tiefpunkt erreicht hatte. Das Baden in stehendem und fließendem Wasser wurde neu entdeckt, und es entstanden Gebäude, die das Baden zelebrierten, basierend auf veränderten Hygienevorstellungen und neuen medizinischen Erkenntnissen. Badeschiffe, Badehausentwürfe und die im 18. Jahrhundert entstehenden Seebäder an Nord- und Ostsee ermöglichten Architekten die Entwicklung neuer Raum- und Bautypen. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurden öffentliche Wasch- und Badeanstalten für die arme Stadtbevölkerung geschaffen, die auf die zuvor luxuriösen Bäder für wohlhabende Schichten folgten. In dieser Publikation werden architekturgeschichtliche Aspekte des Badens umfassend dargestellt. Sie erscheint zur gleichnamigen Ausstellung, die ab Mai 2006 in Gladbeck und vom 25. Juni bis 17. September 2006 im Stadthaus Ulm zu sehen sein wird. Das Projekt entsteht in Zusammenarbeit von Architekten und Kunstwissenschaftlerinnen. Der Inhalt umfasst verschiedene Beiträge zu historischen Bädern, deren Funktionen, Repräsentation und den Wandel von Badekonzepten bis hin zu modernen Ansätzen.

Susanne Grotz Bücher

Theater in Sizilien

- 240 Seiten

- 9 Lesestunden

Auf Reisen durch Sizilien ist, neben all den Naturschönheiten und herausragenden Kulturdenkmälern, eine vielfältige Theaterlandschaft zu entdecken, die die Autoren zu weiteren Nachforschungen inspirierte. In Fortsetzung ihrer früheren Publikation zu den oberitalienischen Theatern konzipierten sie nun ein Buch über die Theater des Südens. "Theater in Sizilien" widmet sich einem weiten Spektrum von Theaterformen und -bauten aus 2500 Jahren: antiken Theatern, Festinszenierungen und Prozessionen, barocken Villen- und Palasttheatern, bürgerlichen Theatern und Opernhäusern, Volks- und Puppentheatern sowie modernen Theaterformen.Das Buch vereint lebendige Textbeiträge und reiches, neu angefertigtes Bildmaterial.

Erdmut Bramke, Werkverzeichnis. Bd. 3: Kunst am Bau

- 128 Seiten

- 5 Lesestunden

Die Werkphasen der Gemälde Erdmut Bramkes und ihrer Arbeiten auf Papier werden durch neu entstandene Texte sowie durch Zitate aus früheren Katalogen, Zeitungsartikeln und Reden vorgestellt. 0Im ersten Band der Gemälde verdeutlichen Essays von Kunsthistorikern und engen Wegbegleitern der Künstlerin deren Bedeutung für die Malerei der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Fotografien, die Bramke bei der Arbeit zeigen, vermitteln die Atmosphäre vergangener Jahrzehnte. 0Der zweite Band präsentiert das umfangreiche Oeuvre der Arbeiten auf Papier, die als durchaus gleichberechtigt im Werk Erdmut Bramkes anzusehen sind.0Alle Arbeiten aus dem Nachlass und alle verfügbaren und zum Teil in aufwendiger Recherche aufgefundenen Werke in Fremdbesitz sind abgebildet. 0Testamentsvollstreckerin und hauptverantwortlich für die Erstellung des Werkverzeichnisses ist die Stuttgarter Kunsthistorikerin und langjährige Leiterin der Graphischen Sammlung der Staatsgalerie Stuttgart, Dr. Ulrike Gauss.

Das in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts von Vespasiano Gonzaga gegründete Sabbioneta gilt in der Architekturgeschichte als einzigartiges Beispiel einer verwirklichten Idealstadt nicht ausschließlich militärischer Funktion. In der Fülle von literarischen und künstlerischen Auseinandersetzungen um das Thema der idealen Stadt, an die sich Utopien des sozialen Zusammenlebens binden, lässt sich hier die Probe aufs Exempel machen, inwieweit Sozialutopie und Selbstdarstellung eines frühabsolutistischen Herrschers übereinkommen können. In der jüngeren Forschungsdiskussion zur höfischen Kultur der Frühen Neuzeit spielt die Frage, wer denn mit welchem Recht als Subjekt, als Auctor, als Inventor bestimmter ästhetischer Unternehmen und Neuerungen anzusprechen sei - der Herrscher, die Dynastie, bestimmte Künstler oder andere - eine zunehmend wichtige Rolle. Die Verfasserin legt in diesem Kontext dar, mit welchen Mitteln und an welchen Aufgaben Vespasiano Gonzaga seine Selbstinszenierung auf allen Ebenen der Kunst, in der Malerei, der Bildhauerei und der Architektur betreibt. Am Beispiel der drei Prinzipalstücke der Stadt -die Sala d'Enea im Palazzo de! Giardino, die Chiesa dell' Incoronata mit dem Grabmal des Stadtgründers und das Teatro Olimpico -wird gezeigt, wie die Baronalstadt vom politischen Selbstverständnis ihres Gründers her zu verstehen ist.